簡易水冷PCを使用していて「ラジエーターが思ったより熱いけど、これって正常なの?」と不安に感じたことはありませんか。簡易水冷のラジエーターが熱いと感じる現象には、正常な動作である場合と、何らかのトラブルを抱えている場合があります。

この記事では、ラジエーターが熱い原因と対策について、初心者の方にも分かりやすく解説します。ポンプが動かない、液漏れといった深刻なトラブルへの対処法、CPU温度との関係性、効果的なファン交換のポイント、そして意外と見落としがちな簡易水冷の欠点や最適なラジエーターの向き、気になる簡易水冷の寿命に至るまで、網羅的に掘り下げていきます。この記事を読めば、あなたのPCが抱える問題の解決策がきっと見つかるはずです。

- ラジエーターが熱くなる正常な理由と異常な原因

- 自分でできる具体的なトラブルシューティングと対策

- 簡易水冷の欠点や寿命といった長期的視点

- 冷却性能を維持するためのメンテナンス方法

簡易水冷のラジエーターが熱いのは正常か異常か

- ラジエーターが熱い主な原因と対策

- CPU温度は異常に高くなっていないか

- ポンプ動かない時の確認方法

- 最適なラジエーターの向きで効率改善

- ファン交換で冷却性能は改善するか

- 意外な盲点、CPUグリスのチェック

ラジエーターが熱い主な原因と対策

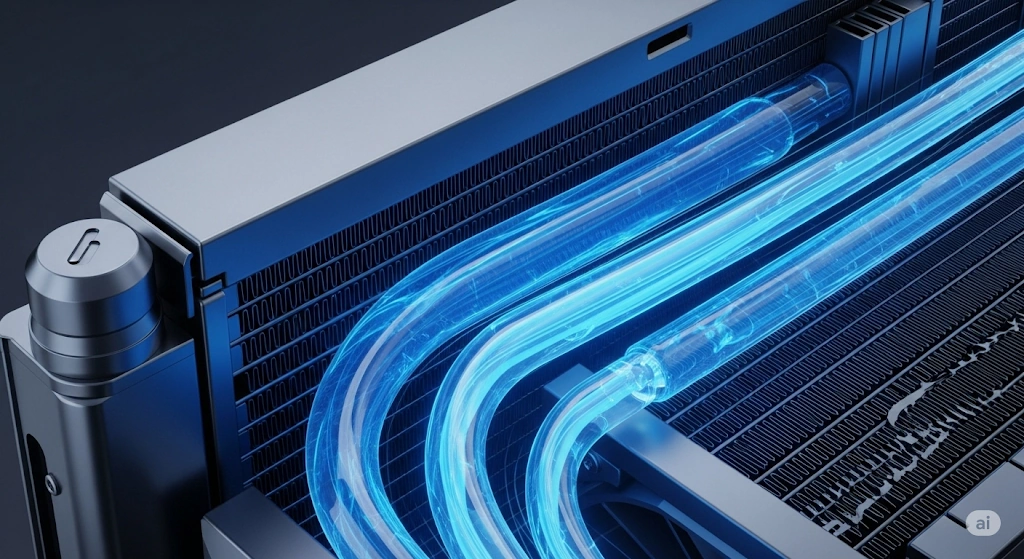

簡易水冷のラジエーターが熱くなるのは、基本的には正常な動作です。なぜなら、ラジエーターの役割は、CPUから奪った熱を冷却水に乗せて運び、その熱を外部に放出することだからです。つまり、ラジエーターが熱いということは、CPUの熱が正しく運ばれ、しっかりと放熱されている証拠と言えます。

しかし、「いつもより明らかに熱い」「CPUの温度も一緒に高止まりしている」といった場合は、何らかの問題が発生している可能性があります。異常な熱さの主な原因としては、以下の2点が挙げられます。

ケース内のエアフロー不足

PCケース内の空気の流れ(エアフロー)が悪いと、ラジエーターが放熱した熱がケース内にこもってしまい、冷却水が十分に冷やされません。その結果、冷却効率が著しく低下し、ラジエーターやCPUの温度が異常に上昇することがあります。ケースファンや吸気口、排気口のホコリを定期的に掃除したり、ケース内のケーブルをきれいにまとめたりして、空気の通り道を確保しましょう。

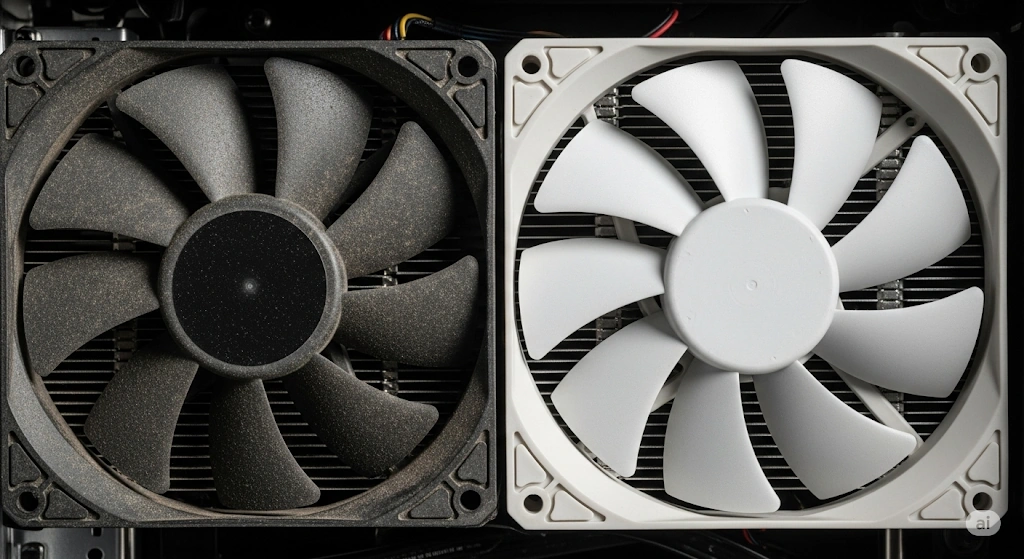

ラジエーターやファンのホコリ詰まり

ラジエーターのフィン(金属のヒダ)や冷却ファンにホコリが溜まると、空気の通り道が物理的に塞がれてしまい、放熱効率が大幅に悪化します。これは最も一般的で、かつ効果が出やすい原因の一つです。PCの電源を切り、エアダスターや柔らかいブラシを使って、ラジエエーターのフィンやファンに付着したホコリを丁寧に取り除くことが重要です。

正常な熱さと異常な熱さの見分け方

- 正常:CPU温度が安定しており、ラジエーター全体が均一に温かい。高負荷時に熱くなるのは当然の動作。

- 異常:CPU温度が80℃を超えても下がらない。ラジエーターが触れないほど熱い。または、ホースの片方だけが異常に熱い。

CPU温度は異常に高くなっていないか

ラジエーターの熱さを判断する上で、最も重要な指標となるのがCPUの温度です。ラジエーターが熱くても、CPU温度が適正な範囲に収まっていれば、冷却システムは正常に機能していると判断できます。

逆に、ラジエーターが異常に熱く、同時にCPUの温度も高いままであれば、冷却が追いついていないサインです。多くのPCでは、CPUの温度は専用のモニタリングソフトや、マザーボードのBIOS/UEFI画面で確認できます。

一般的なCPU温度の目安は以下の通りです。

- アイドル時(何も操作していない状態):30℃~50℃

- 高負荷時(ゲームや動画編集など):70℃~85℃

もし高負荷時にCPU温度が常に90℃を超えているような状態であれば、冷却性能が不足している可能性が高いです。サーマルスロットリング(熱による性能低下)が発生し、PCのパフォーマンスが落ちる原因にもなります。定期的にCPU温度をチェックする習慣をつけましょう。

CPU温度モニタリングソフトの例

「Core Temp」や「HWMonitor」といったフリーソフトを利用すると、Windows上で手軽にCPUの各コアの温度や使用率、消費電力などをリアルタイムで確認できて便利です。

ポンプ動かない時の確認方法

簡易水冷の心臓部であるポンプが動かない、あるいは正常に動作していない場合、冷却水が循環しなくなり、CPUを全く冷却できなくなります。この場合、CPU温度は急激に上昇しますが、熱がラジエーターまで運ばれないため、逆にラジエーターは熱くならないという特徴的な症状が出ることが多いです。

ただし、ポンプの性能が著しく低下しているケースでは、冷却水の循環が滞り、結果としてラジエーターが異常に熱くなることもあります。ポンプの動作を確認するには、以下の方法を試してみてください。

作動音と振動の確認

PCの電源を入れた状態で、CPUの上にある水冷ヘッド(ポンプが内蔵されている部分)に耳を近づけてみましょう。「ジー」や「ブーン」といった微かな作動音や、手に触れてみて軽い振動が感じられれば、ポンプは物理的に動いている可能性が高いです。

BIOS/UEFIでの回転数(RPM)確認

多くの簡易水冷クーラーは、ポンプの回転数をマザーボードに送っています。PC起動時に特定のキー(DelやF2など)を押してBIOS/UEFI画面に入り、ファンコントロールやハードウェアモニターの項目を確認すると、ポンプの回転数(RPM)が表示されていることがあります。ここに数値が表示されていれば、ポンプは通電し、回転していると判断できます。もし回転数が0、あるいは表示自体がない場合は、故障や接続ミスの可能性があります。

ポンプ故障のサインを見逃さない

「カラカラ」「ジジジ」といった異音が発生している場合も、ポンプ故障の前兆です。ポンプの不具合を放置するとCPUに深刻なダメージを与える可能性があるため、異常を感じたら速やかにPCの使用を中止し、製品の交換を検討してください。

最適なラジエーターの向きで効率改善

簡易水冷の冷却効率は、ラジエーターの設置位置や向きに大きく左右されます。これはPCケース全体のエアフロー(空気の流れ)に関わるため、正しく設置することが非常に重要です。主な設置場所として「ケース天面」と「ケース前面」があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

ケース天面に設置する場合(排気)

ケース内の暖かい空気を、ファンを使ってラジエーターを通過させながらPCの外部へ排出する方法です。暖かい空気は自然に上昇する性質があるため、これは非常に理にかなったエアフローとなります。GPUなど他のパーツが発した熱も効率的に排出できるため、PCシステム全体の冷却を考えると最もバランスの取れた設置方法と言えます。

ケース前面に設置する場合(吸気)

PC外部の冷たい空気をファンで取り込み、ラジエーターを冷却する方法です。これにより、ラジエーターは常に新鮮な冷気で冷やされるため、CPUの冷却性能という点では最も効果が高いと言えます。ただし、ラジエーターを通過して暖められた空気がケース内に取り込まれるため、GPUやマザーボードの温度が若干上昇する可能性があります。

どちらの設置方法が良いかはPCの構成や使い方によりますが、一般的には「天面排気」が最もトラブルが少なくおすすめです。また、重要なポイントとして、ポンプの位置よりもラジエーターを高い位置に設置することを心がけてください。これにより、システム内に発生した気泡(エア)がラジエーター上部に集まりやすくなり、ポンプが空気を噛んで発生する異音や性能低下(エア噛み)を防ぐことができます。

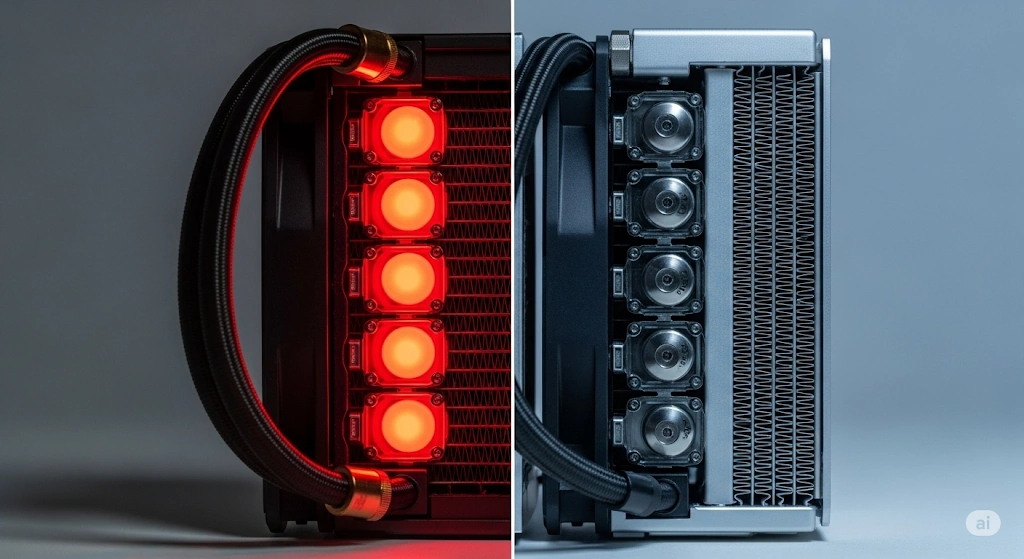

ファン交換で冷却性能は改善するか

ラジエーターを冷却するファンの故障や性能不足も、冷却効率が低下する大きな原因の一つです。ファンが正常に回転していない、あるいは回転数が極端に低い場合、ラジエーターを十分に冷やすことができず、CPU温度が上昇します。この場合、ファン交換は非常に有効な対策となります。

ファン交換のタイミング

ファンから「カラカラ」「ブーン」といった異音が出始めたら、軸受が摩耗しているサインであり、交換のタイミングです。また、目視でファンが回転していない、あるいは専用ソフトなどで確認して回転数が極端に低い場合も交換が必要です。特に異常がなくても、より高性能なファンに交換することで、冷却性能の向上や静音化が期待できます。

交換用ファンの選び方

簡易水冷のラジエーター用ファンを選ぶ際は、通常のケースファンとは少し違う視点が必要です。

ラジエーター用ファンの選び方

- サイズ:元のファンと同じサイズ(120mmや140mmなど)を選びます。

- コネクタ:マザーボードに接続するピンの数(3ピンまたは4ピン/PWM対応)を確認します。PWM対応の4ピンファンは、CPU温度に応じて回転数を自動で制御できるためおすすめです。

- 静圧:最も重要なポイントです。静圧とは、空気を押し出す力の強さを示す指標です。ラジエーターのような抵抗の大きいものを効率よく冷却するには、風量よりも静圧の高いファンを選ぶ必要があります。製品仕様の「静圧(Static Pressure)」の数値が高いものを選びましょう。

適切なファンに交換することで、同じ回転数でもより多くの空気をラジエーターに送り込むことができ、冷却性能の改善に直結します。

意外な盲点、CPUグリスのチェック

簡易水冷クーラー本体やファンに問題が見当たらないのにCPUが冷えない場合、意外な盲点となるのがCPUグリスです。CPUグリスは、CPUの表面と水冷ヘッドのベースプレートとの間にある微細な凹凸を埋め、効率よく熱を伝えるための重要な役割を担っています。

このグリスが経年劣化で乾燥してしまったり、そもそも最初に塗布した量が不適切だったりすると、熱伝導がうまくいかず、冷却性能が著しく低下します。簡易水冷システム自体は正常に動作していても、CPUの熱が水冷ヘッドに伝わらないため、結果としてCPU温度だけが上昇するという状況に陥ります。

数年間同じグリスを使い続けている場合や、自作・換装時に塗り方に自信がなかった場合は、一度グリスを塗り直してみることをおすすめします。塗り直しの際は、まず無水エタノールなどを染み込ませた柔らかい布で古いグリスを綺麗に拭き取り、新しいグリスを適量(米粒一つ分程度が目安)CPUの中央に塗布し、水冷ヘッドを装着した際の圧力で均一に伸ばす方法が一般的です。

保護フィルムの剥がし忘れに注意!

特に新品の簡易水冷クーラーを取り付ける際に非常に多いミスが、水冷ヘッドのベースプレートに貼られている保護フィルムの剥がし忘れです。フィルムを剥がさずに取り付けてしまうと、熱が全く伝わらず、CPU温度が瞬時に100℃近くまで跳ね上がります。取り付け前には必ず確認しましょう。

簡易水冷のラジエーターが熱い時の長期的対策

- 導入前に知るべき簡易水冷の欠点

- 液漏れのリスクと定期的な目視点検

- 簡易水冷の寿命と交換時期の目安

- ケース全体のエアフローを見直す

- 簡易水冷ラジエーターが熱い問題の総括

導入前に知るべき簡易水冷の欠点

簡易水冷クーラーは高い冷却性能と静音性、見た目のスマートさで人気ですが、導入する前に知っておくべきいくつかの欠点が存在します。これらのデメリットを理解しておくことで、後々のトラブルを避け、自分にとって最適な選択ができます。

最も大きな欠点は、構造が複雑であることによる故障リスクの高さです。空冷クーラーが巨大なヒートシンクとファンというシンプルな構造なのに対し、簡易水冷はポンプ、チューブ、ラジエーター、冷却液といった複数の部品で構成されています。可動部であるポンプが故障したり、チューブの劣化による水漏れが発生したりする可能性は、空冷クーラーに比べて高くなります。

また、価格面でも空冷クーラーより高価になる傾向があります。さらに、ポンプが常に作動しているため、製品によってはその「ジー」という作動音が気になる場合もあります。

| 比較項目 | 簡易水冷 | 空冷 |

|---|---|---|

| 冷却性能 | ◎ 高い | 〇(ハイエンドモデルは水冷に匹敵) |

| 静音性 | 〇(ポンプ音がある) | △(高負荷時にファン音が大きい) |

| 故障リスク | △(水漏れ・ポンプ故障) | ◎ 低い |

| 寿命 | △(3~5年が目安) | ◎ 長い |

| 価格 | △ 高価 | ◎ 安価 |

| メンテナンス | 〇(ホコリ掃除が主) | ◎(ホコリ掃除のみ) |

これらの欠点を理解した上で、高い冷却性能やデザイン性を重視するのか、あるいは信頼性やコストパフォーマンスを重視するのかを判断基準にするとよいでしょう。

液漏れのリスクと定期的な目視点検

簡易水冷における最大のリスクは「液漏れ(水漏れ)」です。万が一、内部の冷却液が漏れ出し、マザーボードやグラフィックボード、電源ユニットといったパーツにかかってしまうと、ショートを引き起こし、PC全体の致命的な故障につながる可能性があります。

液漏れの主な原因は、長期間の使用によるチューブや接続部分のゴム製シールの経年劣化です。また、取り付け時に無理な力を加えてチューブをねじったり、ケース内で他のパーツと干渉して傷が付いたりすることも原因となり得ます。

このリスクを完全にゼロにすることはできませんが、定期的な目視点検を行うことで、被害を未然に防いだり、最小限に食い止めたりすることが可能です。

液漏れを防ぐためのチェックポイント

- チューブとラジエーター、水冷ヘッドの接続部分に、液体のにじみや濡れがないか。

- チューブにひび割れや硬化、膨らみといった異常がないか。

- PCケースの底に、原因不明の液体が溜まっていないか。

数ヶ月に一度、PCケースのサイドパネルを開けて、こうした点検を行う習慣をつけることを強く推奨します。

メーカーの水漏れ補償を確認しよう

信頼性の高いメーカーの製品には、万が一の液漏れによって他のPCパーツが破損した場合、その損害を補償してくれる「水漏れ補償」が付いていることがあります。製品を選ぶ際には、保証期間の長さと合わせて、この補償の有無も確認すると、より安心して使用できます。

簡易水冷の寿命と交換時期の目安

簡易水冷クーラーは、残念ながら永久に使えるわけではなく、明確な寿命が存在します。一般的に、その寿命は3年~5年程度が目安とされています。もちろん、これは使用環境やPCの稼働時間によって大きく変動します。

寿命を迎える主な原因は、以下の2つです。

- ポンプの劣化:内部のモーターやインペラ(羽根)が摩耗し、冷却水を循環させる能力が低下します。

- 冷却液の減少:密閉されているとはいえ、チューブの素材を透過してごく微量の冷却液が自然に蒸発していきます(パーミエーション現象)。液が減ると冷却性能が落ちるだけでなく、ポンプが空気を噛んで異音や故障の原因となります。

以下のようなサインが見られたら、寿命が近づいている可能性があり、交換を検討すべきタイミングです。

- 以前と比べて明らかにCPU温度が高くなった

- ポンプから「カラカラ」といった異音がするようになった

- アイドル時でもファンの回転数が高いままになった

多くのメーカーが設けている2~5年の保証期間も、一つの交換目安となります。保証期間が過ぎた製品で不調を感じたら、大きなトラブルにつながる前に、新しい製品への交換を計画するのが賢明です。近年では、ユーザー自身が冷却液を補充できるメンテナンス性の高いモデルも登場しており、より長期間の使用が期待できるようになっています。

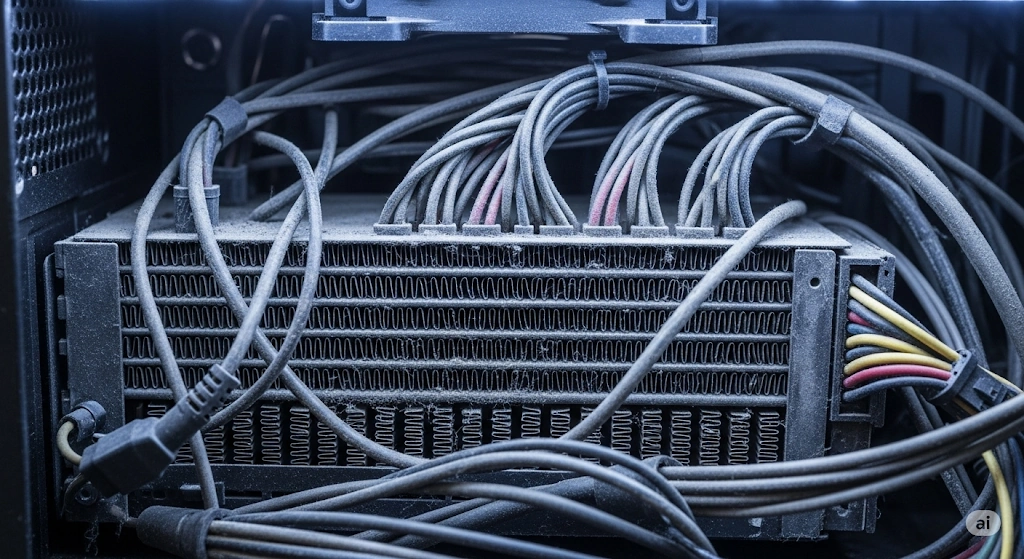

ケース全体のエアフローを見直す

前述の通り、簡易水冷のラジエーターが効率よく熱を放出するためには、ケース全体の空気の流れ(エアフロー)が非常に重要です。いくら高性能な簡易水冷クーラーを使っていても、ケース内の熱い空気がよどんでいては、その性能を十分に発揮することはできません。

理想的なエアフローは、PCケースの前面や底面から新鮮な冷たい空気を取り込み(吸気)、背面や天面から暖まった空気を排出する(排気)という一方向の流れを作ることです。この流れを阻害する要因がないか、今一度ケース内を確認してみましょう。

ケーブルマネジメント

ケース内の電源ケーブルやSATAケーブルなどが乱雑に配置されていると、空気の流れを妨げる大きな障害物になります。ケーブルを結束バンドなどでまとめ、マザーボードの裏側など、エアフローの経路上にできるだけ露出しないように整理(ケーブルマネジメント)するだけで、冷却効率は大きく改善します。

ケースファンの見直し

PCケースに付属しているファンだけでは、吸気や排気の量が足りていない可能性があります。ケースに空いているファンスペースがあれば、ファンを増設することを検討しましょう。また、全てのファンが吸気・排気のどちらかの役割を担い、スムーズな空気の流れを作れているか、ファンの向きも再確認することが大切です。

ラジエーターの熱問題は、ラジエーター単体の問題ではなく、PCシステム全体の冷却設計の問題として捉え、総合的に見直すことが解決への近道です。

簡易水冷ラジエーターが熱い問題の総括

この記事で解説した「簡易水冷のラジエーターが熱い」問題に関する要点を以下にまとめます。

- ラジエーターが熱いのは基本的には正常な動作

- CPUの熱をしっかり放熱している証拠であるため

- CPU温度も同時に高止まりしている場合は異常のサイン

- 主な原因はホコリ詰まりやエアフローの不足

- ラジエーターとファンの定期的な清掃が最も効果的

- ポンプが動かないとCPU温度が急上昇しラジエーターは熱くならない

- ポンプの作動音や振動、BIOSでの回転数確認が有効

- 最適なラジエーターの向きは天面排気がバランスが良い

- ポンプよりラジエーターを高く設置しエア噛みを防ぐ

- ファンの故障や性能不足も冷却効率低下の原因になる

- 交換用ファンは風量より静圧の高さを重視して選ぶ

- CPUグリスの劣化や塗りムラも見落としがちな原因

- 簡易水冷の欠点は故障リスクと価格の高さを理解する

- 最大のデメリットである液漏れは定期的な目視点検で予防する

- 簡易水冷の寿命は3年から5年が目安で交換を検討する