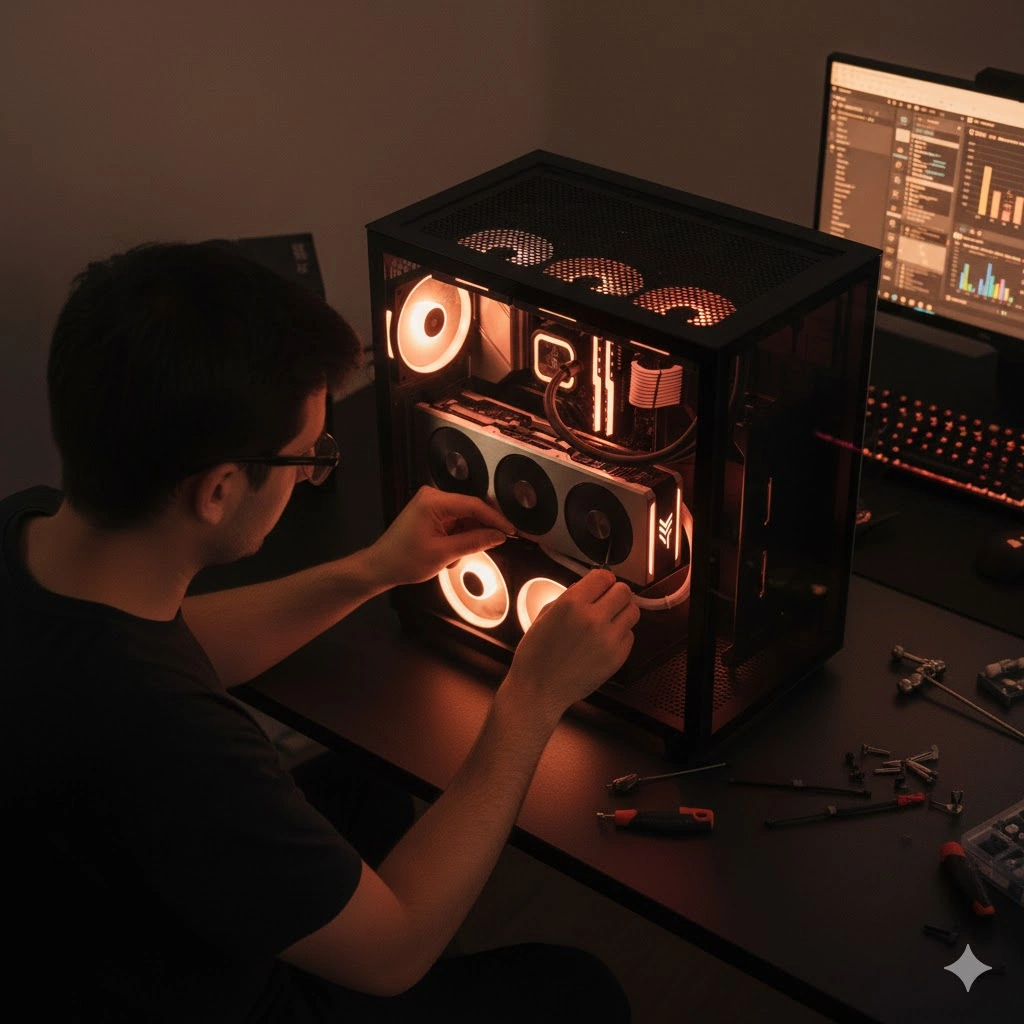

PCケースのグラボ縦置きは、デザイン性の高いグラフィックボードを見せるカスタマイズとして非常に人気があります。しかし、実際に導入する前に、正しいグラボ縦置きの方法や、グラボ縦置きのメリット・デメリットを正確に理解しておくことが重要です。

特に冷却性能への影響は大きく、グラボ縦置きのエアフローや排熱の設計を間違えると、「グラボ縦置きは冷えない」という問題に直面しがちです。

この記事では、冷却の基本的な考え方から、導入に必要なグラボ縦置きブラケットのおすすめまで、PCケースでグラボを縦置きするために知っておきたい情報を網羅的に解説します。

- グラボ縦置きの利点と欠点が明確になる

- 縦置きに必要なパーツと具体的な設置方法がわかる

- 冷却性能を落とさないエアフローの秘訣がわかる

- 自分に合った縦置きブラケットの選び方がわかる

PCケースでグラボ縦置きを始める前に

- グラボ縦置きのメリット・デメリットを比較

- グラボ縦置きの方法と必要なもの

- ライザーケーブルの選び方と注意点

グラボ縦置きのメリット・デメリットを比較

グラフィックボードの縦置きは、見た目のカッコよさから多くの自作PCユーザーの憧れとなっています。しかし、導入にはメリットだけでなく、無視できないデメリットも存在します。ここでは、両者を比較して理解を深めましょう。

縦置きの主なメリット

最大のメリットは、やはりデザイン性の向上です。GPUクーラーやファンのデザインは年々凝ったものになっており、これらをサイドパネル側に見せることで、PC内部の美観を劇的に高められます。

また、近年のハイエンドグラフィックボードは非常に重く、マザーボードのPCIeスロットに直接挿す(水平設置)と、自重でたわんでしまうことがあります。縦置きにすることで、この「たわみ」を防ぎ、マザーボードスロットへの物理的な負荷を軽減できる点も利点と言えるでしょう。

補足:M.2 SSDへの影響

マザーボードによっては、PCIeスロットのすぐ近くにM.2 SSDスロットが配置されています。水平設置の場合、グラボの熱がM.2 SSDに直接影響することがありますが、縦置きにすることで熱源が離れ、SSDの温度上昇が緩和されるケースもあります。

縦置きの主なデメリット

最も注意すべきデメリットは、冷却性能(エアフロー)の低下です。

特に、PCケースのサイドパネル(ガラスパネルなど)とグラボのファンの距離が近すぎると、新鮮な空気を十分に取り込めず、いわゆる「窒息」状態になります。結果としてGPU温度が水平設置時よりも大幅に上昇し、性能低下(サーマルスロットリング)を引き起こす可能性があります。

その他のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

コストと制約に注意

- 追加コスト: 縦置きには専用の「ライザーケーブル」や「マウントブラケット」が必須となり、数千円から1万円程度の追加費用がかかります。

- スペースの制約: 縦置きにすることで、他のPCIe拡張スロットが物理的に使えなくなることがほとんどです。サウンドカードやキャプチャーボードを増設予定の場合は注意が必要です。

- 潜在的なトラブル: ライザーケーブルを介することで、接触不良やケーブルの品質による性能低下(特にPCIe 4.0以上)のリスクがゼロではありません。

見た目のカッコよさと引き換えに、冷却性能と追加コスト、拡張性の問題を天秤にかける必要がありますね。特に冷却問題は深刻になりがちなので、ケースの構造をよく確認することが大切です。

グラボ縦置きの方法と必要なもの

グラボを縦置きにする方法は、主に使用するPCケースによって2つのパターンに分かれます。また、どちらの方法でも必須となるパーツがあります。

1. 縦置きスロット搭載PCケースを利用する

最近のPCケースの中には、あらかじめ垂直(縦置き)用のPCIeスロットが設けられている製品があります(例:NZXT H6、CORSAIR 5000Xなど)。

このタイプのケースでは、ケースに付属のブラケットや、メーカー純正オプションのライザーケーブルキットを使用することで、スマートに縦置きが可能です。多くの場合、サイドパネルとの距離も考慮されて設計されているため、冷却面で有利になりやすいのが特徴です。

2. 汎用の縦置きマウントブラケットを利用する

現在使用しているPCケースに縦置きスロットがない場合でも、汎用の縦置きマウントブラケット(ホルダーキット)を使用することで対応可能です。

これは、ケースの水平PCIeスロット部分全体に取り付ける後付けパーツで、Cooler MasterやEZDIY-FABなど多くのメーカーから販売されています。ただし、ケースのPCIスロット数(最低でも5~7スロット必要)や、ブラケット自体の寸法がケースに収まるかを確認する必要があります。

縦置きに必要なパーツまとめ

どちらの方法を選ぶにしても、以下のパーツが必須となります。

- グラフィックボード本体

- 縦置きに対応したPCケース、または汎用マウントブラケット

- ライザーケーブル(PCIe延長ケーブル) ※ブラケットに付属している場合も多い

組み込み手順の例としては、まずマザーボードからグラボを取り外し、マザーボードのPCIeスロットにライザーケーブルを接続します。次に、ライザーケーブルのもう一方の端子を、PCケースの垂直スロットや汎用ブラケットに固定したグラボに接続します。

この際、ライザーケーブルが長すぎたり硬すぎたりすると、ケーブルに無理な力がかかり、接触不良の原因になるため、取り回しには細心の注意が必要です。

ライザーケーブルの選び方と注意点

グラボ縦置きの「キモ」となるパーツが、マザーボードとグラボを接続するライザーケーブルです。このケーブルの品質や仕様が、PCの安定動作に直結します。

選び方1:PCIeの「世代(Gen)」を合わせる

ライザーケーブルには、PCIe 3.0 (Gen3)やPCIe 4.0 (Gen4)、最新のPCIe 5.0 (Gen5)といった規格があります。これは、マザーボードとグラフィックボードが対応する規格に合わせるのが基本です。

現在主流のRTX 3000/4000シリーズやRX 6000/7000シリーズの多くはPCIe 4.0に対応しています。これらの性能を最大限に引き出すためには、必ず「PCIe 4.0対応」と明記された高品質なライザーケーブルを選んでください。Gen3のケーブルを使用すると、性能が低下する可能性があります。

選び方2:適切な「ケーブル長」と「コネクタ形状」

ケーブルの長さは、短すぎると接続できず、長すぎるとケース内で余ってしまいエアフローの妨げになったり、ノイズの原因になったりします。ケースの設計やブラケットの位置を確認し、15cm~30cm程度の中から最適な長さを選ぶ必要があります。

また、マザーボード側のコネクタ形状が「ストレート」か「90度(直角)」かも重要です。取り付けスペースに応じて、ケーブルが無理なく配線できる形状を選びましょう。

最重要:ライザーケーブル使用時のBIOS設定

PCIe 4.0対応のケーブルやグラボを使用していても、画面が映らない、OSが不安定になる、などのトラブルが発生することがあります。

その場合、PCのBIOS(UEFI)設定画面を開き、PCIeスロットの動作モードを「Auto」や「Gen4」から、あえて「Gen3 (PCIe 3.0)」に手動で変更することで、安定動作するケースが非常に多いです。これは、ケーブルの品質や長さによってGen4の高速信号が減衰し、エラーが発生するためです。

まずはGen3で安定動作させ、問題がなければGen4に設定してみる、という手順を踏むことをおすすめします。

ライザーケーブルは単なる延長線ではなく、非常に高速な信号を扱う精密部品です。信頼できるメーカーの製品(LINKUP, Cooler Master, NZXT純正など)を選ぶことが、トラブル回避の鍵になります。

PCケースのグラボ縦置き冷却とパーツ選び

- グラボ縦置きのエアフローと排熱の考え方

- グラボ縦置きで冷えない?原因と対策

- グラボ縦置きブラケットのおすすめを紹介

- まとめ:PCケースのグラボ縦置きのポイント

グラボ縦置きのエアフローと排熱の考え方

グラボを縦置きにした際、最も大きな課題となるのがエアフロー、すなわち「冷却」です。水平設置時とは空気の流れが根本的に変わるため、専用の対策が必要になります。

最大の問題点は、前述の通り「サイドパネルとの近さ」です。多くのPCケースでは、縦置きにするとグラボの吸気ファンがサイドパネル(特にガラス製)に密着しそうになります。この隙間が狭いと、ファンは回っていても新鮮な空気を吸えず、自身の排熱を吸い込んでしまい、温度が上昇し続けます。

縦置きエアフローの基本原則

冷却性能を維持するためには、以下の2点が重要です。

- サイドパネルとの距離を確保する: 最低でも3~4cm以上の隙間が必要です。これが確保できないケースでの縦置きは推奨されません。

- グラボに直接外気を供給する: ケースの底面に吸気ファンを設置し、グラボに向けて新鮮な空気を送り込むのが最も効果的です。

PCケース全体のエアフローとしては、前面や底面から吸気し、背面と天面から排熱するという基本的な流れを崩さないことが大切です。縦置きグラボがケース内の空気の流れを「壁」のように遮ってしまうことを考慮し、通常よりも強力なケースファンで空気の流れを強制的に作ることが求められます。

注意:ベーパーチャンバー搭載GPU

一部のハイエンドGPU(特にNVIDIAのFounders Editionなど)は、冷却機構に「ベーパーチャンバー」を採用しています。これは内部の液体が蒸発・凝縮する際の気化熱を利用する仕組みですが、多くが水平設置を前提に設計されています。

このようなGPUを縦置きにすると、内部の液体がうまく循環せず、冷却性能が著しく低下する可能性が指摘されています。ご自身のグラボがベーパーチャンバーを採用しているか、縦置きに対応しているかを確認することも重要です。

グラボ縦置きで冷えない?原因と対策

「せっかく縦置きにしたのに、ゲームをするとGPU温度が90℃を超えてしまう…」これは縦置きで最もよくある失敗です。グラボが冷えない主な原因と、その具体的な対策を見ていきましょう。

| 主な原因 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 原因1:吸気スペース不足(窒息) グラボファンとサイドパネルの隙間が数ミリしかない。 | 対策: ・グラボをよりマザーボード側に寄せられるブラケットに変更する。 ・PCケース自体を、サイドパネルまでの距離(幅)が広い製品に買い替える。 ・簡易水冷(AIO)搭載グラボを使用する。これが最も確実な解決策です。 |

| 原因2:ケース内エアフローの悪化 グラボが壁となり、ケース内の空気の流れが滞留している。 | 対策: ・ケース底面に吸気ファンを増設し、グラボに強制的にフレッシュエアを送る。 ・前面吸気ファンや天面・背面排気ファンの回転数を上げ、ケース内の換気能力を強化する。 |

| 原因3:ライザーケーブルの問題 ケーブルの品質が悪く、発熱や信号エラーを起こしている。 | 対策: ・BIOS設定を「Gen3」に変更して安定化を図る。 ・シールド性能の高い、高品質なPCIe 4.0対応ケーブルに交換する。 |

最も根本的かつ効果的な対策は、簡易水冷(AIO)モデルのグラフィックボードを選ぶことです。ROG LC 3090TiやRTX 5080 Astralのような簡易水冷モデルは、GPU本体が薄型で、冷却もラジエーターで行うため、縦置きによる窒息問題を完全に回避できます。

空冷グラボでどうしても縦置きしたい場合は、2スロット厚程度の薄型グラボを選ぶか、ケース底面からの吸気フローを徹底的に強化するしかありません。3スロットを超える分厚いハイエンド空冷グラボの縦置きは、冷却面で非常に難易度が高いと認識しておきましょう。

グラボ縦置きブラケットのおすすめを紹介

グラボ縦置きを実現するためのマウントブラケットは、いくつかのタイプに分類されます。ご自身のケースや目的に合わせて選ぶことが重要です。

タイプ1:PCケースメーカー純正ブラケット

NZXTやCORSAIR、Fractal Designなどの主要ケースメーカーは、自社ケース専用の縦置きマウントキットをオプション販売していることがあります。

メリット: ケースに完璧にフィットするよう設計されており、取り付けの確実性やデザインの一体感が得られます。

デメリット: 専用設計のため他社ケースには流用できず、価格も比較的高価な傾向があります。

タイプ2:汎用(PCIスロット取り付け型)ブラケット

Cooler Masterの「Universal Vertical GPU Holder Kit」シリーズに代表される、最も一般的な後付けブラケットです。

メリット: ケースの水平PCIスロットが7つ以上ある標準的なATXケースであれば、メーカーを問わず幅広く使用できます。PCIe 4.0対応ライザーケーブルが付属する製品も多いです。

デメリット: ケースのPCIスロット部分を全て占有するため、他の拡張カードは一切挿せなくなります。また、製品によってはグラボがサイドパネルに寄りすぎてしまうことがあります。

Cooler Master Universal Vertical GPU Holder Kit V3

汎用ブラケットの定番モデルです。PCIe 4.0対応ライザーケーブルが付属し、ブラケット自体を前後にスライドさせてマザーボードやサイドパネルとの距離を微調整できる機能が特徴です。(参照:Cooler Master公式サイト)

タイプ3:マルチアングル(斜め置き)ブラケット

EZDIY-FABなどのメーカーから販売されている、縦置きだけでなく「斜め置き」にも対応したユニークな製品です。

メリット: 磁石でケース底面に固定するタイプが多く、設置が容易です。グラボを斜めに傾けることで、他とは違う個性的な見た目を演出できます。

デメリット: 角度をつけるため、映像出力端子(HDMI/DP)のケーブルがケース背面の穴と干渉し、一部のポートが使えなくなる可能性があります。エアフローもさらに特殊になるため、冷却には一層の工夫が求められます。

まとめ:PCケースのグラボ縦置きのポイント

最後に、PCケースでグラフィックボードの縦置きに挑戦する上での重要なポイントをまとめます。

- 縦置きの最大のメリットはデザイン性の向上

- 重いグラボのたわみ防止にも役立つ

- 最大のデメリットは冷却性能の低下リスク

- グラボファンとサイドパネルが近いと窒息する

- 縦置きにはライザーケーブルが必須

- ブラケットにはケース純正品と汎用品がある

- ライザーケーブルはPCIe 4.0対応品を選ぶ

- ケーブル長はケースに合わせて最適なものを選ぶ

- トラブル時はBIOSでPCIeをGen3に設定変更してみる

- 冷却対策には底面吸気ファンの増設が効果的

- サイドパネルとの距離は最低3~4cm確保する

- 分厚いハイエンド空冷グラボの縦置きは難易度が高い

- 冷却を最優先するなら簡易水冷(AIO)グラボが最適

- ベーパーチャンバー搭載GPUは縦置き非推奨の場合がある

- 導入前にコストと拡張性のデメリットを許容できるか確認する