パソコンの冷却方法を選ぶ中で、見た目や性能の高さから注目される簡易水冷。しかし「簡易水冷 やめとけ」と検索する人が増えているのも事実です。この記事では、なぜそのように言われるのかを掘り下げ、寿命は何年もつのか、どのようなメリットやデメリット・欠点があるのかをわかりやすく解説します。

特に気になる「うるさい」といった静音性の問題や、メンテナンスの手間、さらには空冷との比較でどっちがいいのかといった点も取り上げます。また、コスト面や長期的なコスパについても触れ、導入前に知っておくべき判断材料を整理しました。

簡易水冷の導入を迷っている方は、後悔しないためにもぜひ最後までご覧ください。

- 簡易水冷が敬遠される具体的な理由

- 寿命や故障リスクなどの注意点

- 簡易水冷のメリットとデメリット

- 空冷との違いやコスパの比較ポイント

簡易水冷はやめとけと言われる理由

- なぜ、簡易水冷はやめとけと言われるのか

- 簡易水冷の寿命は何年もつ?

- メリットを整理する

- デメリットと欠点とは

なぜ、簡易水冷はやめとけと言われるのか

簡易水冷は見た目のスマートさや冷却性能の高さで注目されますが、一部のユーザーからは「やめとけ」と言われることもあります。これは主に、信頼性やトラブルのリスクに関する懸念が背景にあります。

まず、簡易水冷は構造上、ポンプやチューブなど可動・消耗部品を含んでおり、空冷に比べて故障のリスクが高い傾向にあります。特にポンプが故障すると冷却機能が一気に失われ、CPUの温度が急上昇する恐れがあります。空冷ファンであれば、ファンの異音や停止にすぐ気づけますが、簡易水冷は内部トラブルに気付きにくいという特徴があります。

次に、取り付けの手間やメンテナンス面でも注意が必要です。取り付けにはある程度のPC知識が求められ、初心者には難しく感じるかもしれません。また、ラジエーターの設置スペースやエアフローの確保も無視できません。

加えて、コストパフォーマンスの面でも疑問が残ります。価格は空冷よりも高めでありながら、性能が大きく上回るとは限りません。中にはハイエンド空冷クーラーの方が静音性や冷却力で勝る場合もあります。

このように、簡易水冷は確かにメリットもありますが、リスクや費用面を踏まえると、「やめとけ」と言われる理由にも納得できる要素が多いといえるでしょう。

簡易水冷の寿命は何年もつ?

簡易水冷は見た目のスマートさや冷却性能の高さで注目されますが、一部のユーザーからは「やめとけ」と言われることもあります。これは主に、信頼性やトラブルのリスクに関する懸念が背景にあります。

まず、簡易水冷は構造上、ポンプやチューブなど可動・消耗部品を含んでおり、空冷に比べて故障のリスクが高い傾向にあります。特にポンプが故障すると冷却機能が一気に失われ、CPUの温度が急上昇する恐れがあります。空冷ファンであれば、ファンの異音や停止にすぐ気づけますが、簡易水冷は内部トラブルに気付きにくいという特徴があります。

次に、取り付けの手間やメンテナンス面でも注意が必要です。取り付けにはある程度のPC知識が求められ、初心者には難しく感じるかもしれません。また、ラジエーターの設置スペースやエアフローの確保も無視できません。

加えて、コストパフォーマンスの面でも疑問が残ります。価格は空冷よりも高めでありながら、性能が大きく上回るとは限りません。中にはハイエンド空冷クーラーの方が静音性や冷却力で勝る場合もあります。

このように、簡易水冷は確かにメリットもありますが、リスクや費用面を踏まえると、「やめとけ」と言われる理由にも納得できる要素が多いといえるでしょう。

メリットを整理する

簡易水冷には、空冷にはないいくつかの明確なメリットがあります。特に見た目やパフォーマンスを重視するユーザーにとっては魅力的な選択肢となり得ます。

まず、冷却性能の安定感があげられます。簡易水冷は熱伝導率の高い液体を使ってCPUから熱を効率的に移動させるため、ピーク時の温度が下がりやすく、長時間の高負荷作業にも対応しやすい傾向があります。これはゲーミングや動画編集、3Dレンダリングといった用途に適しています。

次に、ケース内部のエアフロー改善にもつながります。大型の空冷クーラーと違って、CPU周辺にスペースの余裕ができるため、全体の風通しが良くなります。その結果、他のパーツの冷却効率も向上する可能性があります。

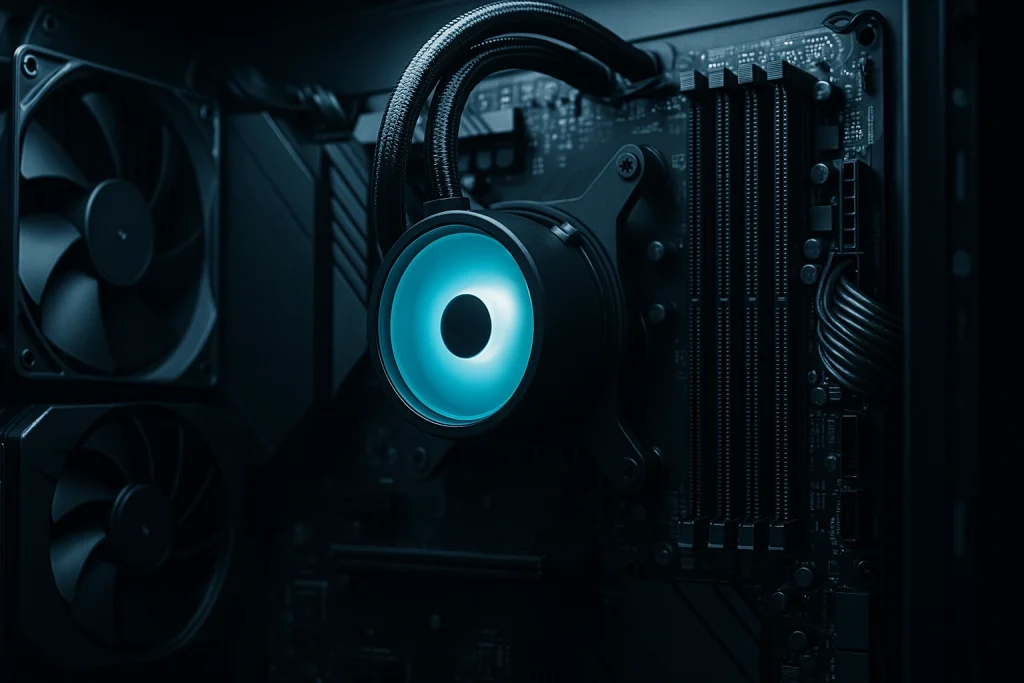

さらに、見た目の美しさも無視できません。LED付きのラジエーターやスタイリッシュなポンプヘッドなど、デザイン性の高いモデルが多く、PCケース内を魅せるスタイルにしたい方には好まれやすい要素です。

このように、冷却力・内部設計の自由度・見た目といった面において、簡易水冷は一定のメリットを持っています。ただし、それらが自分の使用環境に必要かどうかを見極めたうえで選ぶことが大切です。

デメリットと欠点とは

簡易水冷には確かにメリットもありますが、購入前に知っておきたいデメリットや欠点もいくつか存在します。特に長期間の使用を考えている方には、注意が必要なポイントです。

まず、故障リスクの高さが一つの懸念点です。ポンプや冷却液など、空冷にはない部品が含まれており、これらが経年劣化や製品不良で動作しなくなる可能性があります。ポンプが止まると冷却性能が一気に低下し、最悪の場合、CPUが熱暴走を起こす危険もあります。

また、音の問題もあります。一般的に静音性が高いとされることが多いですが、実際にはポンプ音が常に発生しており、耳障りと感じる人もいます。さらに、空気が混入した際の「チャポチャポ音」も、不快に感じるケースがあります。

他にも、設置の自由度が思ったよりも低いことがあります。ラジエーターの取り付けスペースやファンの向きを調整しなければならず、ケースの大きさや構造によっては取り付けが難しいこともあります。

そして、価格に対する性能面でのバランスも見逃せません。空冷よりも高価であるにもかかわらず、劇的な性能差が得られない場合もあるため、コストパフォーマンスを重視する人には不向きな選択になることもあります。

このように、簡易水冷には構造上避けられないリスクや制約があるため、メリットと並行して慎重に検討すべき点が多く存在します。

簡易水冷 やめとけは本当か検証

- 簡易水冷はうるさいって本当?

- メンテナンス面での注意点とは

- 空冷と比較してどっちがいい?

- コストとコスパで考える判断基準

簡易水冷はうるさいって本当?

簡易水冷が「うるさい」と言われることには、いくつかの要因があります。静音性を重視している人にとっては、購入前に確認すべきポイントです。

まず、ポンプの動作音が発生する点が空冷とは異なります。空冷クーラーは主にファンの回転音だけですが、簡易水冷ではポンプが常時稼働しており、その振動や低周波音が「ブーン」と響くことがあります。特に静かな部屋や夜間などでは気になりやすいです。

さらに、冷却液内に気泡が混入した場合、「コポコポ」といった気泡音が発生することもあります。この現象は新品のうちや長期間使用しているときに起こりやすく、しばらく経っても収まらないケースもあります。

また、ラジエーターのファン自体も静かとは限りません。高回転で回るファンを搭載しているモデルでは、冷却性能を優先するあまり、騒音が目立つこともあります。使用環境や構成によっては、空冷よりもうるさく感じるケースもあるため注意が必要です。

このように、静音性の観点ではポンプ音・気泡音・ファン音など複数の要素が絡んでくるため、完全な静音を求めるなら事前に製品レビューや仕様をよく確認しておくことが大切です。

メンテナンス面での注意点とは

簡易水冷は「メンテナンスフリー」と言われがちですが、実際にはまったく手間がかからないわけではありません。長く安全に使うためには、いくつかの注意点があります。

まず重要なのは、ポンプとファンの動作状況を定期的に確認することです。これらが正常に動いていないと冷却が不十分になり、CPUの温度上昇につながります。BIOSやモニタリングソフトで回転数をチェックする習慣をつけると安心です。

また、ホコリ対策も忘れてはいけません。ラジエーターやファン部分にホコリが溜まると、冷却効率が著しく下がります。定期的にエアダスターなどで清掃を行い、通気性を確保するよう心がけましょう。

さらに、冷却液の蒸発による性能低下にも注意が必要です。密閉型とはいえ、長年使っていると内部の液体が少しずつ減っていき、冷却能力が劣化します。3〜5年を目安に買い替えを検討するのが一般的です。

こうした点から、完全に放置して使えるものではなく、最低限のチェックと掃除を行う必要があります。安心して運用するためには、これらの基本的なメンテナンスを忘れずに行いましょう。

空冷と比較してどっちがいい?

簡易水冷と空冷にはそれぞれ特長があり、どちらが優れているかは使い方や目的によって異なります。

まず、冷却性能を重視する場合には、簡易水冷が有利です。特に高性能CPUやオーバークロック環境では、水冷のほうが熱を効率よく逃がしやすく、CPU温度を安定させやすいです。また、見た目のスタイリッシュさやケース内部のすっきり感を求める人にも人気があります。

一方で、空冷には信頼性の高さという強みがあります。構造がシンプルで可動部分も少ないため、故障のリスクが少なく、長期間メンテナンスなしで使えるというメリットがあります。また、設置も容易で、取り付けミスや液漏れの心配がほとんどありません。

このように、性能と見た目を重視するなら簡易水冷、安定性と手軽さを重視するなら空冷が向いています。用途や環境に応じて、自分に合った冷却方式を選ぶことが大切です。

コストとコスパで考える判断基準

冷却方式を選ぶときには、購入コストだけでなく、総合的なコストパフォーマンスを考慮する必要があります。

簡易水冷は、一般的に空冷よりも価格が高めに設定されています。中には1万円台後半〜2万円台のモデルも多く、初期投資としてはややハードルが高いと感じるかもしれません。その上、3〜5年程度で買い替えが必要になることが多く、長期的にはコストがかさむ傾向にあります。

これに対して空冷は、5,000円〜1万円前後で購入できる製品も多く、寿命も比較的長いため、長期的にはコスパに優れる場合が多いです。しかも、トラブルが少ないため追加費用が発生しにくいという利点もあります。

冷却性能という点では簡易水冷に軍配が上がるケースもありますが、それを活かしきれない環境であれば、結果的にコスパが悪くなってしまうこともあります。自作PCの目的がゲームや動画編集など高負荷作業か、それともネット閲覧や事務用途かによって、最適な選択は異なるでしょう。

このように、初期費用と継続的な使用コストのバランスを見極めたうえで、冷却方式を決めることが重要です。

簡易水冷はやめとけと言われる理由を総まとめ

今回の記事の内容をまとめます。

- ポンプやチューブなど可動部品が多く故障リスクが高い

- ポンプが停止すると冷却が一気に機能しなくなる

- トラブルが発生しても気付きにくい構造になっている

- 取り付けにPCの知識が必要で初心者に不向き

- ラジエーター設置のためにスペースの確保が必要

- 高価な割に空冷と比べて性能が大きく上回らない

- 音の問題が発生しやすく静音性に不満が出ることもある

- 気泡混入による異音や性能劣化のリスクがある

- ファンの回転音が予想以上に大きいモデルもある

- メンテナンスフリーとされるが定期的な点検は必要

- 長期間使用で冷却液が蒸発し性能が落ちる

- 3〜5年での買い替えが前提となるため維持費がかかる

- 空冷と比べて故障時のダメージが大きくなりやすい

- ケースの大きさや構造によっては取り付け自体が困難

- スタイリッシュな見た目でデザイン性を重視する人には好まれる

- 高負荷時でも安定した冷却性能を発揮しやすい

- ケース内のエアフロー改善に貢献できる場合がある