CPUクーラーの選択で「簡易水冷の消費電力」が気になる方も多いのではないでしょうか。特に、空冷と簡易水冷の比較をする際、省電力性や冷却性能、導入後のメンテナンス性など、考慮すべきポイントは多岐にわたります。

この記事では、簡易水冷の消費電力がどの程度なのかを明確にしつつ、空冷との違いやメリット・デメリットを詳しく解説します。また、簡易水冷の寿命やメンテナンスの必要性についても触れ、長期的な視点で見た運用コストや効率にも注目していきます。

さらに、これから導入を検討している方向けに、用途に応じた簡易水冷のおすすめモデルも紹介します。冷却性能と省電力のバランスを重視しつつ、最適なCPUクーラーを選ぶための参考にしてください。

- 空冷と簡易水冷の消費電力の違い

- 簡易水冷の寿命と電力効率の関係

- 簡易水冷に必要なメンテナンス内容

- 使用目的に合ったおすすめモデルの選び方

簡易水冷の消費電力は空冷より高い?

- 空冷と簡易水冷の比較と省電力性

- 簡易水冷の寿命と電力効率の関係

- 必要なメンテナンス内容

- 消費電力と冷却性能のバランスを考える

- 初心者から自作派までにおすすめの簡易水冷モデ

空冷と簡易水冷の比較と省電力性

空冷と簡易水冷では、構造の違いから消費電力にも差が生まれます。空冷は主にファンのみで構成されているのに対し、簡易水冷ではポンプと複数のファンが必要になるため、電力使用量がやや増加します。

具体的には、空冷ファンの消費電力はおおよそ1〜2Wほどで済むことが多く、シンプルな構造のため、長時間の使用でも消費電力は安定しています。一方、簡易水冷のポンプは3.6Wから10W程度の電力を消費し、さらにファンも2基以上搭載されている製品が一般的です。この構成により、合計で10Wを超える場合もあります。

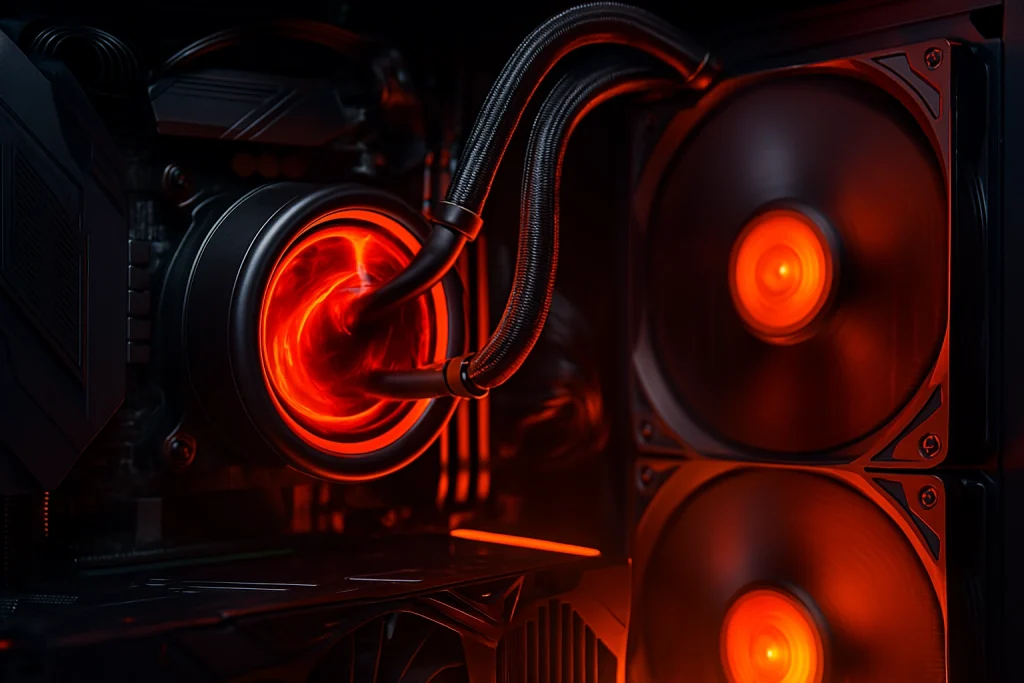

ただし、空冷がすべての面で優れているとは限りません。簡易水冷は冷却能力が高く、特に高性能なCPUやオーバークロックを行う環境では、熱を効率よく排出できるため、CPUのパフォーマンスを安定させる利点があります。また、ラジエーターを使って外部へ排熱する仕組みにより、ケース内部の温度上昇を抑えやすいのも特徴です。

このように、消費電力だけを見ると空冷が有利ですが、冷却性能や高負荷環境での安定性といった別の要素では簡易水冷に分があります。どちらを選ぶかは、使用環境や目的に応じて判断する必要があるでしょう。

簡易水冷の寿命と電力効率の関係

簡易水冷の電力効率は、寿命との関係を考えることで、より現実的な評価が可能になります。表面的な消費電力だけでなく、長期使用時の性能維持やトラブルリスクも含めて考えることが大切です。

一般的に、簡易水冷のポンプは約2〜5年程度の寿命とされており、使用環境や製品品質によって異なります。これは、ポンプが常に稼働し続けるパーツであるため、内部の摩耗やクーラント液の蒸発による劣化が避けられないからです。寿命が近づくと冷却性能が徐々に低下し、CPU温度が上がりやすくなります。その結果、PC全体の消費電力が間接的に増える場合もあります。

一方で、比較的新しいモデルの中には、低消費電力設計のポンプを搭載し、かつ冷却性能を高く維持できるものもあります。こうした製品は、長期間にわたって一定の電力効率を保ちやすいのが特徴です。

ただし、簡易水冷のほとんどはメンテナンスフリーとされているものの、内部のクーラント液は少しずつ蒸発していきます。クーラント液が減るとポンプに負担がかかり、電力効率が悪化する可能性もあるため、長く使う場合は温度監視などを行うことが推奨されます。

このように考えると、簡易水冷は導入時の冷却性能が高く電力効率にも期待できますが、寿命が近づくにつれて性能が下がる可能性があるため、定期的なチェックや交換の計画も重要になります。

必要なメンテナンス内容

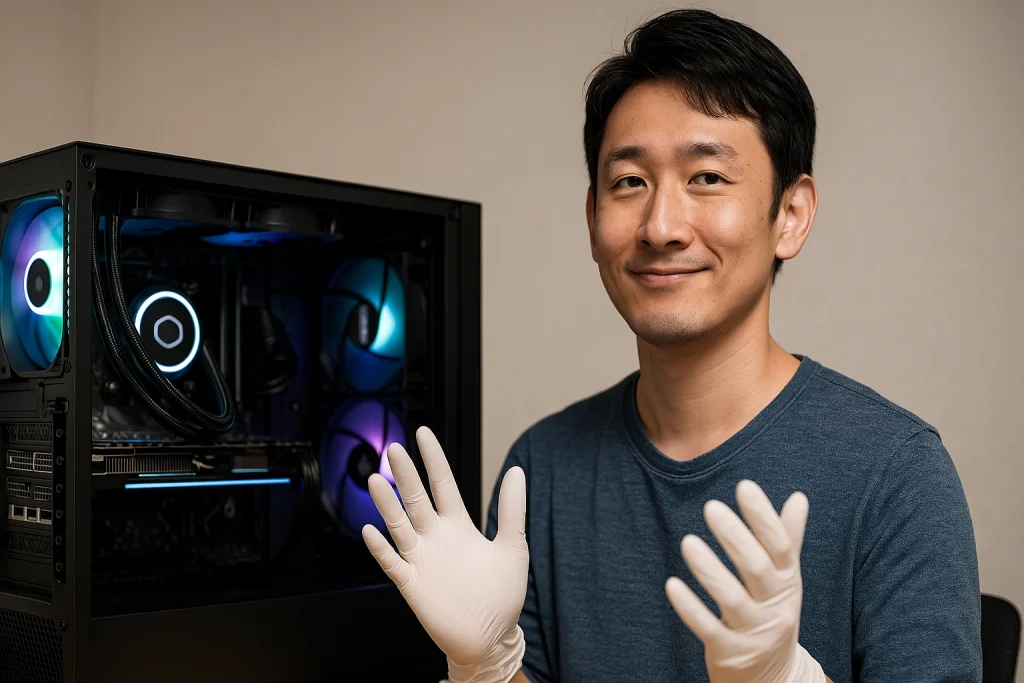

簡易水冷クーラーは「メンテナンスフリー」とされることが多いですが、完全に放置して良いわけではありません。安全かつ安定した運用を続けるには、最低限の確認作業が必要です。

まず注目すべきはポンプの状態です。ポンプは常に動作しており、内部でクーラント液を循環させる重要な部品です。異音がする、冷却性能が低下したなどの兆候があれば、ポンプの劣化や空気の混入が疑われます。その場合は早めの交換を検討しましょう。

次に確認しておきたいのはチューブとラジエーター部分です。特にチューブは経年劣化によって硬化したり、稀に液漏れが発生したりすることがあります。見た目や触感で異常がないか、数ヶ月に一度はチェックしておくと安心です。

また、ラジエーターのファンにはホコリがたまりやすく、これが冷却効率の低下につながります。エアダスターなどを使って定期的に掃除すると、効率的な運用を維持しやすくなります。

このように、日常的なメンテナンスは少なくて済みますが、完全にノーメンテで運用するのは推奨されません。簡易水冷も、定期的な確認が長持ちのコツです。

消費電力と冷却性能のバランスを考える

冷却性能と消費電力のバランスは、簡易水冷を選ぶ上で重要な視点です。高性能な冷却が必要な場面では、多少の電力増加は許容すべきですが、すべてのユーザーにとって最適とは限りません。

一般的な簡易水冷は、ポンプとファンの両方を駆動するため、合計で10W以上の消費が見込まれます。対して空冷は1〜2Wほどで済むことが多く、省電力の面では明らかに優れています。

ただし、CPU温度が高い状態が続くと、プロセッサが自動的に性能を抑える「サーマルスロットリング」が発生します。結果的に処理速度が低下し、作業効率が落ちる可能性もあります。簡易水冷で冷却が安定すれば、このような性能低下を防げるため、間接的にトータルの消費電力が抑えられるケースもあるのです。

また、静音性を重視する場合には、簡易水冷の大型ラジエーター+低速ファンの構成が有利になることもあります。ファンの回転数を下げることで音を抑えつつ、冷却を維持できる設計が多いためです。

このように、単に「消費電力の少なさ」だけで判断するのではなく、用途やPC構成全体を踏まえて最適なバランスを考えることが求められます。

初心者から自作派までにおすすめの簡易水冷モデル

簡易水冷クーラーは冷却性能が高く、見た目にもスタイリッシュなため、ゲーミングPCや動画編集PCなど幅広いユーザーに人気があります。ここでは、実売されている中から性能・静音性・コスパなどの観点でバランスが取れているおすすめモデルを3つご紹介します。

Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT

高い冷却性能とデザイン性を両立したCorsairの定番モデルです。360mmラジエーターと120mmファン×3構成により、Core i9やRyzen 9といったハイエンドCPUの冷却にも余裕があります。RGBライティングが美しく、iCUEソフトウェアで細かな制御が可能です。

・対応ソケット:Intel LGA1700 / AMD AM5対応

・静音性と冷却性能のバランスが非常に良好

・初心者でも組み込みやすい設計

NZXT KRAKEN Z63 RGB

デザイン性重視の方に人気なのがこちら。特徴は、ラジエーターヘッドに搭載された2.36インチLCDディスプレイで、システム情報やアニメーションGIFを表示できます。ラジエーターは280mmで、140mmファン×2基搭載。静音性も高く、見た目と機能を両立したモデルです。

・LCDディスプレイ付きで視覚的なカスタマイズが可能

・AM4 / AM5 / LGA1700など幅広いソケット対応

・静音性に優れ、リビング用PCや配信環境にも最適

DeepCool LS720

コストパフォーマンスを重視したい方には、DeepCoolのLS720がおすすめです。360mmラジエーターと高静圧ファンの組み合わせにより、ミドル~ハイレンジのCPUに十分な冷却性能を発揮します。落ち着いた外観で、派手なLED演出が不要なユーザーにも適しています。

・コスパ重視の360mm簡易水冷

・小型PCケースでも利用可能

・ソフトウェアによるファン制御対応

このように、使用目的や好みによって選ぶべきモデルは変わってきます。冷却性能、静音性、設置性、デザインなどを総合的に比較しながら、自分のPC構成に合った製品を選ぶことが大切です。

簡易水冷の消費電力に関する内容まとめ

- 空冷に比べて簡易水冷は構造上消費電力が高め

- ポンプと複数ファンの組み合わせで10W以上になる場合が多い

- 高負荷環境では冷却性能が消費電力の高さを補う

- ポンプは2〜5年で劣化するため電力効率にも影響が出る

- メンテナンスは不要ではなく定期的な確認が望ましい

- 冷却性能と静音性のバランスを重視するなら大型簡易水冷が有効

- 使用目的によっては空冷のほうが総合的に省エネになる場合もある