PCを起動した際や作業中に、簡易水冷から聞こえるジジジという異音に悩んでいませんか。この耳障りな音は故障のサインなのか、その原因が気になりますよね。他にも、簡易水冷からはガリガリやカラカラ音、時にはチリチリ、ちゃぷちゃぷと水の音が聞こえることもあります。静音性を期待していたのに、低いブーンというポンプの音が常時うるさいと、そもそも簡易水冷はダメなのかと不安に感じてしまうかもしれません。

また、これらのトラブルに直面すると、簡易水冷の寿命はどれくらいなのかという根本的な疑問も湧いてくるでしょう。しかし、ご安心ください。これらの問題の多くは、エア噛みの解消といった適切な対処法で改善する可能性があります。

この記事では、あなたの悩みを解決するため、異音の特定方法から具体的な対策、長期的に安心して使うための知識まで、分かりやすく解説していきます。

- ジジジ音など異音の原因が特定できる

- エア噛みを解消する具体的な対策がわかる

- 簡易水冷の寿命や注意点が理解できる

- 異音を防ぐための正しい設置方法がわかる

簡易水冷のジジジ音 その原因と特定方法

- ジジジ異音は故障?考えられる原因

- 簡易水冷のポンプの音がうるさい理由

- ガリガリやカラカラ音との違いは?

- チリチリやちゃぷちゃぷ音も危険信号

- 低いブーンという音は正常な場合も

ジジジ異音は故障?考えられる原因

簡易水冷から聞こえる「ジジジ」という異音、これは故障ではないかと心配になりますよね。結論から言うと、必ずしも故障が原因とは限りません。

この異音が発生する主な原因は、「エア噛み」と「ポンプやファンの軸ブレ」の2つに大別されます。これらは簡易水冷特有の構造から起こりうる現象です。

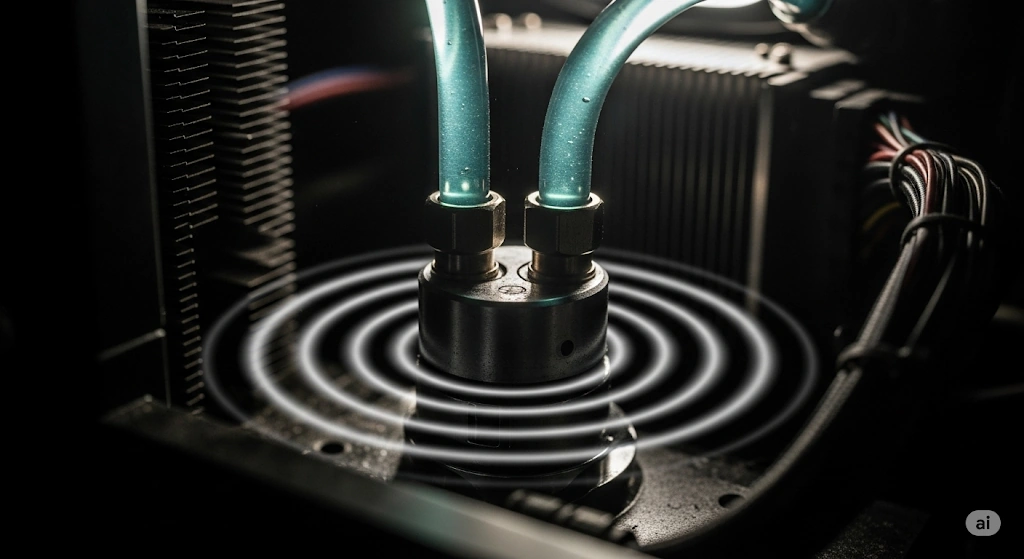

まずエア噛みとは、冷却システム内部に何らかの理由で入り込んだ空気が、冷却液を循環させるポンプに吸い込まれてしまう現象を指します。ポンプ内部で気泡が弾けたり、かき混ぜられたりすることで、「ジジジ」や「キュルキュル」といった特徴的な音が発生するのです。

一方で軸ブレは、冷却ファンやポンプ内部のモーターの回転軸が、経年劣化やホコリの蓄積によって物理的にズレてしまう状態を言います。この場合、「カラカラ」といった何かが接触しているような音が出やすくなります。

放置は禁物

「ジジジ」音が一時的なものであれば様子を見ることもできますが、継続的に発生する場合は注意が必要です。放置すると冷却性能の低下を招き、最悪の場合、CPUの熱暴走など他のパーツにダメージを与える原因にもなりかねません。

このように、異音の原因は一つではありませんが、多くはエア噛みに起因します。まずは慌てずに、どのような音がしているのかをよく聞き分けることが、解決への第一歩です。

簡易水冷のポンプの音がうるさい理由

「ジジジ」という音とは別に、常に「ブーン」という低い音が聞こえてうるさい、と感じるケースもあります。このポンプ音の主な理由は、「正常な動作音」「回転数が高すぎる」「パーツの劣化」の3つが考えられます。

簡易水冷のポンプは、冷却液をシステム内に循環させるための心臓部です。モーターで常に動作しているため、完全に無音になることはありません。そのため、ある程度の「ブーン」という音は正常な動作音と言えます。

しかし、その音が過度に大きい場合、ポンプの回転数が不必要に高く設定されている可能性があります。多くのPCでは、BIOS(UEFI)画面からポンプやファンの回転数をCPU温度に応じて自動で制御する「PWM制御」の設定が可能です。もし設定が「100%固定」になっていると、PCの負荷が低いときでも最大回転し続け、騒音の原因となります。

ポンプの回転数は、高ければ高いほど冷えるという訳ではないんです。冷却液の循環が速すぎてもラジエーターでの放熱が追いつかず、冷却性能は頭打ちになります。静音性と冷却性能のバランスを取ることが大切ですよ。

また、以前と比べて明らかにポンプ音が大きくなったと感じる場合は、経年によるモーターの劣化も考えられます。長期間使用している製品で音が気になりだしたら、寿命が近づいているサインかもしれません。

ガリガリやカラカラ音との違いは?

簡易水冷から発生する異音は「ジジジ」だけではありません。「ガリガリ」「カラカラ」といった異なる音が聞こえることもあり、これらの音の違いを理解することで、より正確にトラブルの原因を突き止めることが可能です。

音の種類によって原因をある程度切り分けることができますので、ご自身のPCから聞こえる音と照らし合わせてみてください。

| 異音の種類 | 主な原因 | 考えられる状態 |

|---|---|---|

| ジジジ、キュルキュル | エア噛み | ポンプ内で小さな気泡が弾けている。最も一般的な異音。 |

| ガリガリ | 深刻なエア噛み、ポンプの空転 | 内部の空気が多く、ポンプが冷却液をうまく吸い込めていない可能性。 |

| カラカラ、カチカチ | 物理的干渉、ファンの軸ブレ | ファンにケーブルが接触しているか、ファンのベアリングが破損している。 |

| ちゃぷちゃぷ、ポコポコ | 冷却液の減少、大量のエア | 内部の冷却液が減り、大きな気泡が移動している危険なサイン。 |

| ブーン(低音) | ポンプの正常な動作音、または劣化 | 基本的には正常。音が急に大きくなった場合は劣化の可能性あり。 |

このように、「ジジジ」や「キュルキュル」といった細かく高い音はエア噛みの典型的な症状です。一方で、「カラカラ」という乾いた音がする場合は、まずPCケースを開けて、ファン周りにケーブルなどが接触していないか、目視で確認してみるのが良いでしょう。

闇雲に対策するのではなく、音の性質から原因に見当をつけることが、効率的な問題解決につながります。

チリチリやちゃぷちゃぷ音も危険信号

もしPCケースを動かした際などに、「ちゃぷちゃぷ」や「ポコポコ」といった、明らかに液体が揺れているような音が聞こえる場合、それは極めて危険なサインです。

この音は、内部の冷却液が相当量減少していることを示唆しています。簡易水冷は密閉構造ですが、チューブの素材を透過したり接合部からごくわずかに気化したりすることで、長い年月をかけて少しずつ冷却液は減っていきます。

冷却液がある程度減ってしまうと、内部に大きな空間(エアポケット)が生まれます。この状態でPCを稼働させると、大きな気泡がポンプに断続的に吸い込まれ、「ガリガリ」という深刻な異音やポンプの空転を引き起こす原因になります。

CPU温度を今すぐチェック!

「ちゃぷちゃぷ」音が聞こえる状態は、冷却性能が大幅に低下している可能性が非常に高いです。すぐにCPU温度を監視するソフトウェアなどで温度を確認し、アイドル時でも異常に高い場合は直ちにPCの使用を中止してください。放置するとCPUの熱暴走を引き起こし、故障につながる恐れがあります。

また、「チリチリ」という乾いた音も、ポンプに冷却液が十分に供給されず、空回りしている時に発生することがあります。これらの音は、簡易水冷が寿命を迎えつつあるサインと捉え、クーラーの点検や交換を検討するのが賢明です。

低いブーンという音は正常な場合も

前述の通り、簡易水冷のポンプから聞こえる「ブーン」という低い連続音は、多くの場合、製品が正常に動作している音です。

簡易水冷は、CPUの熱を奪った冷却液をラジエーターへ送り、ファンで冷やして再びCPUへ戻す、というサイクルを繰り返しています。この循環を生み出しているのが電動ポンプであり、そのモーターが動作している以上、ある程度の稼働音が発生するのは避けられません。

特に静かな部屋で耳を澄ますと聞こえる程度の音であれば、それは製品の仕様の範囲内である可能性が高いでしょう。製品によっては、この動作音が比較的大きいモデルも存在します。

注意すべき「音の変化」

ただし、注意すべきは「音の変化」です。購入当初や以前と比べて、明らかに「ブーン」という音が大きくなった、あるいは振動を伴うようになった場合は、ポンプ内部のベアリング摩耗など、経年劣化が進行しているサインかもしれません。劣化が進むと、循環能力が低下して冷却性能に影響が出始めることもあります。

正常な動作音と劣化のサインを見分けるのは難しい場合もありますが、一つの判断基準として「以前と比べてどう変わったか」を意識することが大切です。もし冷却性能の低下(CPU温度の上昇)も同時に見られるようであれば、本格的に点検や交換を考えた方が良いでしょう。

簡易水冷のジジジ音を防ぐ対策と知識

- エア噛みを解消する具体的なステップ

- 正しいラジエーターの設置位置とは

- そもそも簡易水冷はダメなの?

- 簡易水冷の寿命はどれくらいなのか

エア噛みを解消する具体的なステップ

「ジジジ」音の主な原因であるエア噛みは、内部の空気を移動させることで一時的に解消できる場合があります。これは根本的な解決ではありませんが、応急処置として非常に有効です。作業を行う際は、パーツに衝撃を与えないよう慎重に行ってください。

ステップ1:PCの電源を完全に切る

まず最も重要なのが、PCを完全にシャットダウンすることです。作業中の誤作動やショートを防ぐため、電源ケーブルもコンセントから抜いておくとより安全です。

ステップ2:PCケースをゆっくり傾ける

次に、PCケース全体を様々な角度にゆっくりと傾けます。ここでの目的は、ポンプやチューブ内に留まっている気泡を、重力を使ってラジエーターの上部へ移動させることです。ラジエーターがPC内部で最も高い位置に来るように傾けるのがポイント。急に動かすと他のパーツに負担がかかるため、あくまで「ゆっくり」と行いましょう。

ステップ3:チューブやポンプを軽く揺らす

ケースを傾けながら、指でチューブを軽く「トントン」と弾いたり、優しく揺らしたりするのも効果的です。これにより、チューブの内壁に付着している小さな気泡を剥がし、移動を促すことができます。ただし、チューブの接続部分に強い力を加えると水漏れの原因になりかねませんので、力加減には十分注意してください。

あくまで応急処置です

これらの手順でポンプへの空気の混入が減り、異音は一時的に解消されることがあります。しかし、冷却液が減少している場合や設置位置に問題がある場合は再発しやすいため、根本的な対策もあわせて検討することが重要です。

正しいラジエーターの設置位置とは

エア噛みを根本的に防ぎ、簡易水冷の性能を最大限に引き出す上で、ラジエーターの設置位置は極めて重要です。最大のポイントは、「ポンプの最も高い部分」よりも「ラジエーターの最も高い部分」を物理的に高い位置に設置することです。

空気は液体よりも軽いため、システム内で最も高い位置に集まる性質があります。この性質を利用し、空気が自然とポンプではなくラジエーターの上部に溜まるように設置することで、エア噛みのリスクを大幅に低減できます。

理想的な設置例と避けるべき設置例

◎ 最も推奨:天面(トップ)設置

PCケースの天面にラジエーターを取り付ける方法です。自然とラジエーターがポンプより高い位置になるため、空気はラジエーター上部に集まり、ポンプへの混入を最大限防げます。

○ 次善策:前面(フロント)設置(チューブ下向き)

天面に設置できない場合に有効です。この時、必ずチューブの接続口がラジエエーターの下側になるように設置してください。これにより、ラジエーターの上部にエアが溜まる空間を確保できます。

× 避けるべき設置:底面(ボトム)設置、前面設置(チューブ上向き)

ラジエーターをポンプより低い位置に設置したり、チューブ接続口を上にしたりすると、空気がポンプ側に溜まりやすくなります。深刻な異音や性能低下、ポンプの故障に直結するため、絶対に避けましょう。

意外と見落としがちなポイントですが、この設置ルールを守るだけで異音トラブルの多くは防げます。自作PCを組む方はもちろん、BTOパソコンを購入した方も、一度ご自身のPCの設置状況を確認してみることをお勧めしますよ。

そもそも簡易水冷はダメなの?

異音や故障リスクの話を聞くと、「やっぱり簡易水冷はダメなの?」と感じてしまうかもしれません。しかし、結論としては「一長一短があり、用途や目的によって最適な選択は異なる」というのが答えになります。

簡易水冷には、空冷クーラーにはない優れたメリットが数多く存在します。

簡易水冷の主なメリット

- 高い冷却性能: 特にハイエンドCPUを高負荷で長時間使用する際に、空冷よりも安定して低い温度を保つことができます。

- 省スペース性: CPU周辺がスッキリするため、大型のメモリやマザーボードのヒートシンクとの物理的な干渉が起こりにくいです。

- デザイン性: LEDライティングなどを搭載したモデルも多く、PC内部をスタイリッシュに見せることができます。

一方で、理解しておくべきデメリットも存在します。

簡易水冷の主なデメリット

- 故障リスク: ポンプやチューブなど、空冷に比べて構造が複雑な分、故障する可能性のある箇所が多くなります。特にポンプが故障すると冷却機能が完全に停止します。

- 水漏れの可能性: 確率は非常に低いものの、チューブの劣化や接合部の破損による水漏れのリスクはゼロではありません。

- 寿命: ポンプの摩耗や冷却液の劣化により、一般的に3〜5年程度での交換が推奨され、半永久的に使える空冷クーラーよりは短命です。

このように言うと不安になるかもしれませんが、現在の製品は信頼性も向上しており、正しい設置と使い方をすれば、過度に心配する必要はありません。ご自身のPCの使い方、静音性や冷却性能にどれだけこだわるか、そしてメンテナンスにかけられる手間などを天秤にかけ、自分に合ったクーラーを選ぶことが最も大切です。

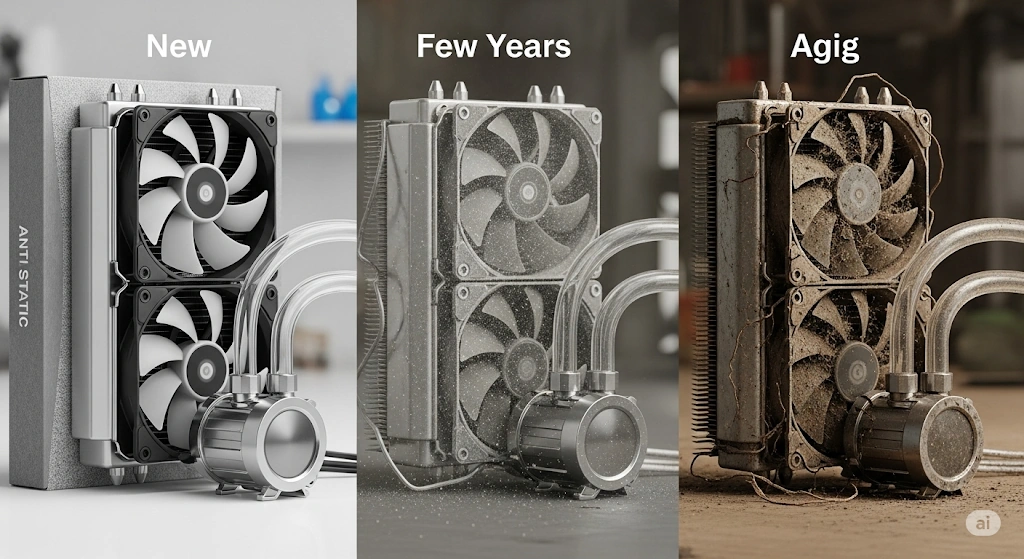

簡易水冷の寿命はどれくらいなのか

簡易水冷クーラーの寿命は、製品や使用環境によって異なりますが、一般的に3年~5年がひとつの目安とされています。

この寿命を決定づける主な要因は、「ポンプの摩耗」と「冷却液の減少・劣化」です。ポンプは常に動作し続けるため、内部のベアリングなどが時間とともに摩耗していきます。また、冷却液も完全な密閉空間にあるわけではなく、ごくわずかずつですが自然に蒸発(浸透)していくため、長期間使用すると量が減り、冷却性能が低下します。

多くのメーカーが設定している保証期間も、この寿命の目安を考える上で参考になります。多くの製品で2年~5年の保証が設定されており、この期間が製品の想定耐用年数に近いと考えることができます。

交換を検討すべきサイン

年数だけでなく、以下のような症状が現れたら寿命が近づいているサインかもしれません。

- 継続的な異音: エア抜きなどの対策をしても「ジジジ」「カラカラ」といった異音が消えない。

- 冷却性能の明らかな低下: 以前と同じ作業をしているのに、CPU温度が明らかに高くなったまま下がらなくなった。

- 保証期間の終了: 使用開始から5年以上が経過し、メーカーの保証期間も過ぎている場合は、大きなトラブルが発生する前の予防的な交換も有効です。

簡易水冷は「メンテナンスフリー」と言われますが、それは「分解して液体を補充する必要がない」という意味合いが強いです。完全に放置してよいわけではなく、異変を感じたら早めに対処することが、PC全体をトラブルから守る秘訣と言えるでしょう。

簡易水冷のジジジ音について総括

この記事では、簡易水冷の「ジジジ」音をはじめとする異音の原因と対策について解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 簡易水冷のジジジ音は主にエア噛みが原因

- 音の種類によって原因はある程度推測できる

- ガリガリやカラカラ音は軸ブレや物理干渉の可能性

- ちゃぷちゃぷという水音は冷却液減少の危険信号

- エア噛みはポンプ内に空気が混入して発生する現象

- 対策の基本はラジエーターをポンプより高く設置すること

- PCケース天面へのラジエーター設置が最も理想的

- 前面設置の場合はチューブ接続口を下側にするのが鉄則

- ケースを優しく傾けることで応急的にエアが抜ける場合がある

- ポンプの回転数はPWM制御で温度に応じた自動調整がおすすめ

- 簡易水冷の寿命は一般的に3年から5年が目安

- 空冷クーラーに比べて故障リスクが高いのが欠点

- 水漏れは他のPCパーツを巻き込む大惨事につながる恐れがある

- 異音や冷却性能の低下は交換を検討するサイン

- トラブルの予兆を見逃さず早めに対処することが重要