PCでゲームやクリエイティブな作業をしていると、突然「ブォォォン!」という大きなファンノイズが聞こえてくることはありませんか? タスクマネージャーで確認すると、GPUの温度が70度を超えている…。このGPU 70度でファンがうるさいという状況は、多くのPCユーザーが経験する悩ましい問題です。

グラボのファン騒音は作業への集中を妨げるだけでなく、「GPUの温度は何度からやばいんだろう?」「GPUが熱いままだとどうなる?」といった不安も掻き立てます。GPU使用率が100%に達したときの発熱や、グラボのファン回転数の目安、GPU温度を下げるにはどうすれば良いのか、またGPUファンが停止するのはどんな場合なのか、疑問は尽きません。

この記事では、そうしたあなたの悩みを解決するために、GPU温度が70度に達した際のファンの騒音原因から、誰でも実践できる具体的な対策まで、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。

- GPU温度70度が危険な水準かどうかが分かる

- ファンの騒音を引き起こす根本的な原因を特定できる

- 具体的なGPU温度の下げ方と静音化の方法が分かる

- PCパーツを長持ちさせるための知識が身に付く

GPUの温度が70度でファンがうるさい現象の原因

- そもそもグラボの温度が70度は高いのか

- GPUの温度は何度からやばい状態になる?

- GPUが熱いままだとどうなるか解説します

- GPU使用率が100%だとどうなるのか

- なぜグラボのファン騒音が発生するのか

そもそもグラボの温度が70度は高いのか

結論から言うと、高負荷時のGPU温度70℃は、多くの場合で正常な範囲内です。しかし、状況によっては注意が必要なサインであるとも言えます。

近年のグラフィックボードは非常に高性能化しており、それに伴って消費電力と発熱量も増加しています。特に4K解像度でのゲーミングや動画レンダリングなど、GPUに高い負荷がかかる作業中は、70℃〜85℃程度まで温度が上昇することは珍しくありません。

重要なのは、「どのような状況で70℃になっているか」を把握することです。Webサイトを見ているだけのような軽い作業(アイドル時)で70℃に達している場合は、何らかのトラブルを抱えている可能性が高いでしょう。

GPU温度の一般的な目安

GPUの温度は、PCの状態によって大きく変動します。以下に一般的な目安をまとめました。

| PCの状態 | 一般的な温度目安 | 状況 |

|---|---|---|

| アイドル時 | 30℃ ~ 50℃ | OSが起動しているだけの状態や、ブラウジングなどの軽い作業中。 |

| 高負荷時 | 65℃ ~ 85℃ | 最新の3Dゲームのプレイ中や、動画編集・書き出しなどの重い作業中。 |

| 危険水域 | 90℃以上 | 性能低下や故障のリスクが非常に高まる温度。継続的な使用は避けるべきです。 |

このように、70℃という温度は高負荷時においては許容範囲内ですが、決して低い温度ではありません。この温度が継続することで、次項で解説するような様々なリスクが高まっていきます。

GPUの温度は何度からやばい状態になる?

GPUの温度における「やばい」と感じるべき危険なラインは、一般的に90℃以上とされています。多くのGPUは、この温度に近づくと自己保護機能が働き始めます。

例えば、NVIDIAのGeForce RTXシリーズの多くは、製品仕様上の最高温度が90℃〜93℃前後に設定されています。この温度を超えてしまうと、GPUは故障を防ぐために強制的に性能を低下させるのです。 (参照:NVIDIA GeForce グラフィックスカード公式サイト)

サーマルスロットリングとは?

サーマルスロットリングは、GPUやCPUなどの半導体チップが、高温による損傷を避けるために自動的に動作クロックや電圧を下げ、性能を抑制する機能です。ゲームが突然カクカクしたり、処理速度が著しく低下したりするのは、この機能が作動している代表的な症状です。いわば、GPUが「熱すぎるから少し休みます!」と悲鳴を上げている状態と言えます。

85℃あたりからサーマルスロットリングの兆候が見え始め、90℃を超えると性能低下が顕著になります。そして、100℃に達するような状況が続けば、GPUチップや周辺部品に恒久的なダメージを与え、最悪の場合はPCが起動しなくなるなどの深刻な故障につながる可能性があります。そのため、高負荷時でも温度を85℃以下に保つことが、PCの性能を維持し、長く安全に使うための鍵となります。

GPUが熱いままだとどうなるか解説します

GPUが高い温度のまま動作し続けると、PC全体に様々な悪影響が及びます。単にパフォーマンスが低下するだけでなく、パーツの寿命を縮めてしまう深刻な問題に発展する可能性があります。

パフォーマンスの低下と不安定化

前述の通り、GPUが高温になるとサーマルスロットリングが発生し、性能が強制的に引き下げられます。これにより、以下のような症状が現れます。

- ゲームのフレームレート(fps)が大幅に低下し、映像がカクカクになる

- 動画のエンコードやレンダリングに通常より長い時間がかかる

- 画面にノイズ(アーティファクト)が発生したり、画面が真っ暗になったりする

- 突然PCがフリーズしたり、強制的に再起動やシャットダウンが発生したりする

これらの症状は、快適なPC操作を妨げるだけでなく、作業中のデータを失う原因にもなり得ます。

PCパーツの寿命短縮

継続的な高温状態は、GPU本体だけでなく、マザーボードやメモリ、電源ユニットなど、隣接する他のPCパーツにも悪影響を及ぼします。

電子部品は熱に非常に弱い性質を持っています。特にコンデンサなどは、「温度が10℃下がると寿命が2倍になる」と言われるほど、温度管理が寿命に直結するんです。GPUから発せられる熱がケース内にこもることで、PC全体の部品の劣化を早めてしまうんですよ。

つまり、GPUの温度管理を怠ることは、高価なPC全体の寿命を自ら縮めているのと同じことなのです。長期的な視点で見ても、GPUを適正な温度で運用することは非常に重要です。

GPU使用率が100%だとどうなるのか

タスクマネージャーのパフォーマンスタブで「GPU使用率」が100%になっているのを見ると、不安に感じるかもしれません。しかし、これは必ずしも異常な状態ではありません。

GPU使用率が100%であるということは、GPUがその性能を最大限に引き出して処理を行っている状態を示しています。最新のPCゲームを高画質設定でプレイしている時や、4K動画の編集・書き出しを行っている時など、GPUに非常に重い処理を要求する場面では、使用率が100%に達するのはむしろ正常な動作です。

アイドル時も100%の場合は要注意!

問題となるのは、特に重い作業をしていない「アイドル時」にもかかわらず、GPU使用率が100%に張り付いているケースです。この場合、以下のような原因が考えられます。

- マルウェアやウイルスの感染: PCの所有者に気づかれないように、裏で仮想通貨のマイニングなどを行うウイルスに感染している可能性があります。

- ソフトウェアの不具合: 特定のアプリケーションやドライバが暴走し、GPUに不要な負荷をかけ続けているケースです。

- OSのシステムエラー: Windowsのシステムファイルに問題が生じ、GPUリソースを過剰に消費している場合もあります。

アイドル時にGPU使用率が高い場合は、まずセキュリティソフトで完全スキャンを実行し、グラフィックドライバの再インストールなどを試してみることをお勧めします。

GPU使用率が100%になること自体は問題ありませんが、それは同時に発熱量も最大になることを意味します。この高負荷・高発熱の状態でPCを安定して動作させるためには、しっかりとした冷却対策が不可欠となるのです。

なぜグラボのファン騒音が発生するのか

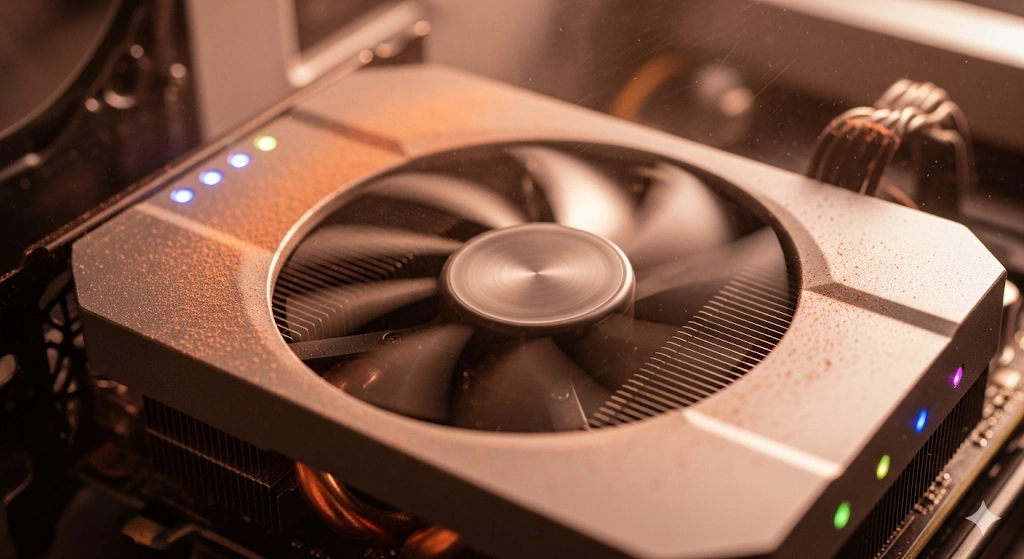

GPU温度が70℃に達したときにファンがうるさくなるのは、GPUチップを冷却するためにファンが高速で回転しているからです。これはグラフィックボードが正常に機能している証拠でもあります。

グラフィックボードのファンは、GPUに搭載された温度センサーと連動して動作しています。GPUの温度が低い状態では回転を抑えるか、あるいは完全に停止(セミファンレス機能)していますが、ゲームなどで負荷がかかり、温度が一定のしきい値(例えば60℃など)を超えると、自動的に回転を始めてGPUを冷やし始めます。

そして、温度が70℃、80℃と上昇するにつれて、ファンはさらに回転数を上げて冷却能力を高めようとします。このファンの回転数が高くなればなるほど、風切り音やモーターの動作音が大きくなり、私たちが「うるさい」と感じる騒音になるのです。

騒音を悪化させる要因

同じ70℃でも、騒音の大きさはPCの環境によって大きく異なります。特に以下のような要因は、騒音をより大きくする原因となります。

- ホコリの蓄積: ファンブレードや冷却フィン(ヒートシンク)にホコリが溜まると、冷却効率が大幅に低下します。その結果、同じ温度まで冷やすのにより高い回転数が必要になり、騒音が悪化します。

- ケースのエアフロー不足: PCケース内の空気の流れ(エアフロー)が悪いと、GPUが排出した熱がケース内にこもってしまいます。これによりGPUの温度が下がりにくくなり、ファンが常に高回転で回り続ける原因となります。

- ファンの経年劣化: 長年使用していると、ファンの軸受けが摩耗して異音が発生したり、本来の性能を発揮できなくなったりして、騒音の原因になることがあります。

つまり、「GPUの発熱」と「冷却システムの効率」のバランスが、ファンの騒音レベルを決定する重要な要素と言えるでしょう。

GPUの温度が70度でファンがうるさい時の解決策

- GPU温度を下げるにはまず清掃から

- 効果的なグラボのファン回転数の目安

- ソフトウェアでファン設定を最適化する

- GPUファンが停止するのはどんな場合か

GPU温度を下げるにはまず清掃から

GPUの温度上昇とファンの騒音に悩んだ時、最も手軽で、かつ効果が高い対策がPC内部の清掃です。特に、冷却の要であるファンとヒートシンクに溜まったホコリは、冷却性能を著しく低下させる最大の原因の一つです。

ホコリは空気の通り道を塞ぎ、まるで断熱材のように機能してしまいます。これにより熱交換の効率が悪化し、GPUは自身を冷やすためにより一層ファンを高速回転させる必要が出てくるのです。結果として、温度は下がらず騒音だけが大きくなるという悪循環に陥ります。

基本的な清掃の手順

安全に清掃を行うために、以下の手順を参考にしてください。

- PCの電源を完全にシャットダウンし、電源ケーブルをコンセントから抜きます。(感電やショートを防ぐため非常に重要です)

- PCケースのサイドパネルを開けて、内部にアクセスします。

- エアダスターを使い、グラフィックボードのファンやヒートシンクの隙間に溜まったホコリを吹き飛ばします。この際、ファンに直接強い風を当てて高速回転させないように、手で軽く押さえるなどの工夫をすると安全です。

- 同様に、PCケースの吸気口・排気口のフィルターや、CPUクーラー、ケースファンなどのホコリも取り除きます。

- 最後にサイドパネルを閉め、電源ケーブルを接続して作業完了です。

半年から1年に一度、この清掃を行うだけでも、GPU温度が数度下がり、ファンの騒音が劇的に改善されるケースは少なくありません。まるでPCの健康診断のように、定期的なメンテナンスを心がけてみてくださいね。

まずはこの清掃を試してみて、それでも改善が見られない場合に、次のステップであるソフトウェア的な調整に進むのがおすすめです。

効果的なグラボのファン回転数の目安

PC内部を清掃してもまだ温度や騒音が気になる場合、次に試すべきは専用ソフトウェアを使ったファン回転数の調整です。多くのグラフィックボードは、メーカーが設定したデフォルトのファンカーブ(温度に応じてファン回転数を制御する設定)で動作していますが、これが必ずしも全ての環境で最適とは限りません。

例えば、「MSI Afterburner」のような無料のツールを使用することで、このファンカーブを自分好みにカスタマイズすることが可能です。

ファンカーブ設定のポイント

ファンカーブを設定する際の基本的な考え方は、「温度の上昇に対して、なだらかに回転数を上げていく」ことです。急激に回転数が変動する設定は、ファンの音が突然大きくなる原因となり、かえって不快に感じることがあります。

ファンカーブ設定の目安例

以下は、静音性と冷却性能のバランスを考慮した設定の一例です。お使いのGPUやPC環境に合わせて調整してください。

- 50℃まで: 0%~30%(セミファンレス対応なら0%でOK)

- 60℃: 40%

- 70℃: 60%

- 80℃: 80%

- 85℃以上: 100%

ポイントは、高負荷時に目標としたい温度(例えば75℃)で、不快に感じない程度の回転数(例えば70%)に設定することです。これにより、温度の急上昇を抑えつつ、騒音のピークをコントロールできます。

自分のプレイスタイルや作業内容に合わせて最適な設定を見つけることで、GPUを安全な温度範囲に保ちながら、不要な騒音を大幅に削減することが可能になります。

ソフトウェアでファン設定を最適化する

前述の通り、ファンカーブの調整は非常に有効な手段ですが、「MSI Afterburner」などのツールでは、さらに踏み込んだ最適化が可能です。それは、「パワーリミット(電力制限)」と「アンダークロック(クロック周波数の引き下げ)」です。

パワーリミット(電力制限)

これは、GPUが消費できる電力の上限値を意図的に下げる設定です。GPUの消費電力と発熱量はおおむね比例関係にあるため、パワーリミットを100%から90%に下げるだけでも、性能の低下を最小限に抑えつつ、GPUの最大発熱量を効果的に抑制できます。

ゲームのフレームレートが少し低下する可能性はありますが、温度上昇が緩やかになることでファンの回転数も抑えられ、結果として静かで安定した動作環境を得られる場合があります。

アンダークロック(低電圧化)

アンダークロックは、GPUの動作クロック周波数や電圧を定格よりも低く設定することです。これは少し上級者向けのテクニックですが、適切に行うことで、性能をほとんど落とさずに消費電力と発熱を大幅に削減できる可能性があります。

パワーリミットやアンダークロックの設定は、GPUの動作を不安定にする可能性も伴います。設定を変更する際は、少しずつ値を調整し、ベンチマークソフトなどで安定性を確認しながら自己責任で行ってください。

個人的には、まずパワーリミットを90%~95%あたりに設定してみるのがおすすめです。多くのケースで体感性能を損なうことなく、温度と騒音を一段階下げることができますよ。

これらのソフトウェア設定を駆使することで、お使いのPC環境に合わせた最適な「冷却性能」と「静音性」のバランスを見つけ出すことが可能です。

GPUファンが停止するのはどんな場合か

PCを起動した直後や、Webサイトを閲覧しているだけなのに「GPUのファンが全く回っていない…」と心配になったことはありませんか? これは故障ではなく、「セミファンレス(0dB Fan)」と呼ばれる機能が正常に作動している証拠です。

この機能は、近年の多くのグラフィックボードに搭載されており、GPUの温度が低い状態ではファンを完全に停止させることで、以下のメリットをもたらします。

- 究極の静音性: 低負荷時にはファンノイズがゼロになり、非常に静かなPC環境を実現します。

- 省電力: ファンを駆動させるための電力を節約できます。

- ファンの長寿命化: 不要な時にファンを停止させることで、ファンのモーターや軸受けの摩耗を減らし、製品寿命を延ばす効果が期待できます。

ファンが回転を開始する温度は製品によって異なりますが、一般的にはGPU温度が50℃~60℃を超えたあたりで自動的に回り始めます。そして、負荷が下がり温度が50℃未満になると、再びファンは停止します。

したがって、ゲームを終了した後などにファンが止まるのは全く問題ありません。むしろ、静音性と耐久性に配慮された設計が正しく機能している証拠と言えるでしょう。ただし、ゲーム中などでGPU温度が70℃以上に上昇しているにもかかわらずファンが回らない場合は、ドライバの不具合や物理的な故障の可能性が考えられるため、設定の見直しや点検が必要です。

GPU 70度でファンがうるさい問題について総括

最後に、この記事で解説した「GPU 70度でファンがうるさい」問題に関する要点をまとめます。

- 高負荷時のGPU温度70度は多くの場合で正常範囲

- 軽い作業中に70度になるのはトラブルのサイン

- GPU温度が90度を超えると性能低下や故障のリスクが高まる

- 高温状態はPC全体のパーツ寿命を縮める原因になる

- GPU使用率100%は性能を使い切っている状態で必ずしも異常ではない

- アイドル時に使用率100%の場合はマルウェアなどを疑う

- ファンの騒音はGPUを冷やすために高速回転することが原因

- ホコリの蓄積やエアフロー不足は騒音を悪化させる

- 最も手軽で効果的な対策はPC内部の清掃

- エアダスターを使ってファンやヒートシンクのホコリを除去する

- 専用ソフトでファンカーブを調整し静音と冷却を両立させる

- パワーリミットを少し下げるだけでも発熱抑制に効果がある

- 低負荷時にファンが停止するのはセミファンレス機能による仕様

- 高負荷時でもファンが回らない場合は故障の可能性を疑う

- 定期的なメンテナンスがPCの性能維持と長寿命化につながる