「キャプチャーボード 安い デメリット」と調べているあなたは、ゲーム実況や録画を手軽に始めたいけれど、数千円の安価な製品に不安を感じているかもしれません。安いキャプチャーボードには、画質が荒い、遅延が大きいといったデメリットが潜んでいることがあります。

この記事では、キャプチャーボードが安いデメリットを具体的に解説し、なぜ高いキャプチャーボードが必要なのか、その理由も明らかにします。また、快適なゲームプレイに欠かせないパススルー機能の重要性や、PCとのキャプチャーボードの相性問題についても触れます。

特にNintendo Switchで使いたい場合の安いキャプチャボードの選び方、手軽なPC不要の安いキャプチャーボードの選択肢、さらには初心者におすすめのモデルや安定性を求める方向けの内蔵のおすすめキャプチャーボードまで、あなたの疑問を解消します。

- 安いキャプチャーボードの具体的な弱点

- 価格が高いキャプチャーボードの理由

- 遅延対策(パススルー)の重要性

- 用途別のおすすめキャプチャーボード

安いキャプチャーボードを使う場合のデメリットを解説

- 安い製品の具体的なデメリット

- キャプチャーボードのパススルー機能とは

- キャプチャーボードの相性問題とトラブル

- 安いキャプチャボードとSwitchの注意点

安い製品の具体的なデメリット

1,000円から3,000円程度で購入できる安価なキャプチャーボードは、その手軽さから魅力的に見えます。しかし、価格が安い背景には、性能や品質面での妥協点が数多く存在します。結論から言うと、本格的な録画や配信を考えている場合、これらの製品は推奨しにくいです。

主なデメリットは以下の5点に集約されます。

1. 熱暴走と耐久性の低さ

安いキャプチャーボードの多くは、コストダウンのために冷却設計がほとんど考慮されていません。小型の筐体にファンやヒートシンクが搭載されていないため、内部に熱がこもりやすくなります。その結果、長時間のゲーム配信や録画、あるいはZoom会議のような連続使用で熱暴走を起こし、映像が停止したり、最悪の場合は本体が故障したりするリスクが高まります。

2. 公称スペックと異なる画質の悪さ

「4K対応」や「1080p/60fps対応」と謳っていても、実際の映像品質が伴わないケースが非常に多いです。具体的には、以下のような問題が報告されています。

- 映像のダウンスケール: 1080pで入力しても、内部で720pにダウンスケールされて録画される。

- フォーマットの問題: 高画質な映像フォーマット(YUY2など)に対応せず、データが圧縮されたMJPEGでしか録画できない。これにより、映像の輪郭にノイズ(モスキートノイズ)が発生しやすいです。

- 色の再現度: 全体的に白くモヤがかかったような、ぼんやりとした映像になりがちです。

3. フレームレートの不安定さ

60fps(1秒間に60コマ)での録画に対応しているとされていても、実際の処理能力が追いつかず、映像がカクカクしたり、コマ落ちが発生したりすることがあります。特に動きの速いゲームでは、滑らかな映像を期待できません。

4. 音声がモノラルになる

見落とされがちな点として、音声がステレオに対応しておらず、モノラル音声として録音される製品が存在します。ゲームの迫力あるBGMや、左右の音で敵の位置を判断するFPSゲームなどにおいて、臨場感が大きく損なわれる原因となります。

接触不良や安定性の欠如

安価な製品は、HDMIやUSB端子の作りが甘く、ケーブルとの接触不良を起こしやすい傾向があります。特定のケーブルでなければ映らない、少し角度が変わると映像が途切れるといった安定性の欠如は、配信者にとって致命的なストレスとなります。

キャプチャーボードのパススルー機能とは

キャプチャーボードを選ぶ上で、「パススルー機能」の有無は非常に重要な判断基準となります。これは、ゲームプレイの快適性に直結する機能です。

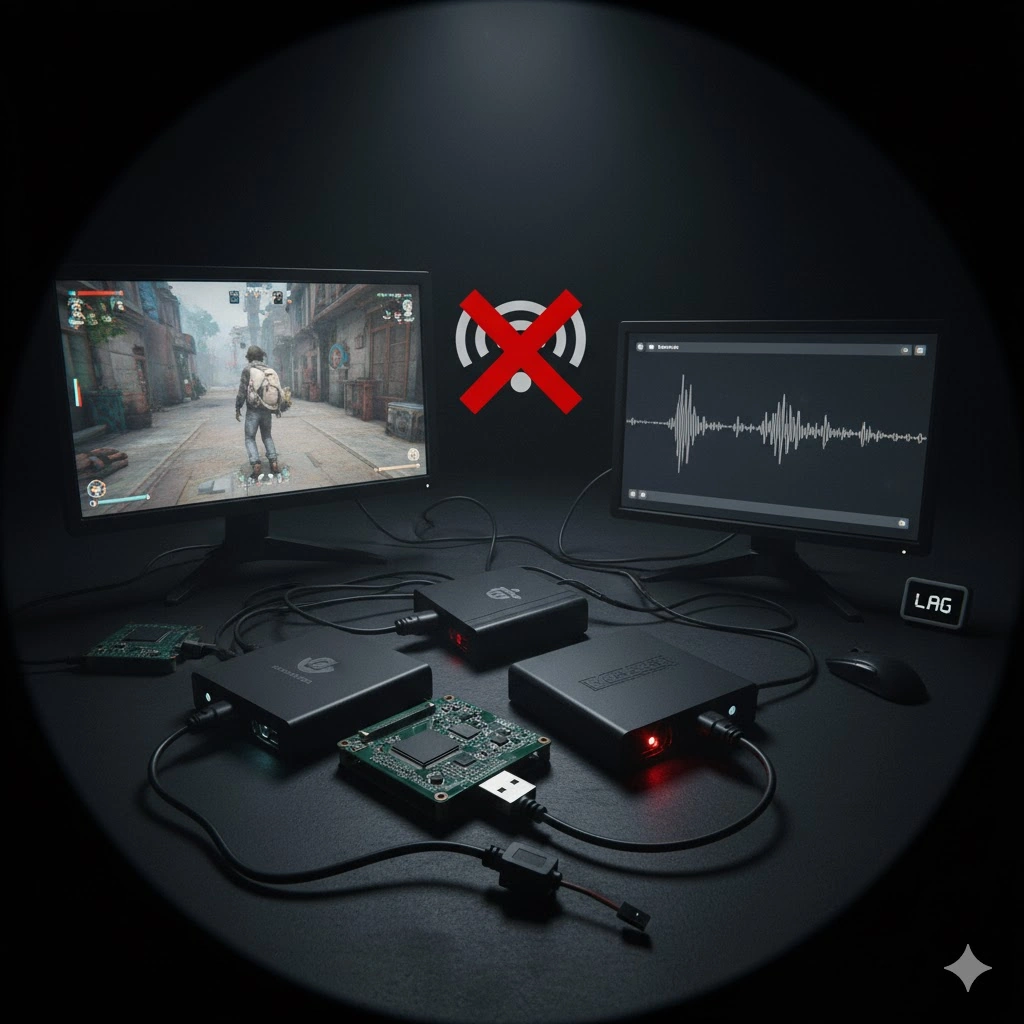

キャプチャーボードは、ゲーム機からの映像をPCに取り込み、録画・配信用に処理(エンコード)します。この処理には必ず時間がかかるため、PCの録画ソフト(OBSなど)に映るプレビュー画面には、必ず「表示遅延(ラグ)」が発生します。

RPGなどであれば問題ないかもしれませんが、アクションゲーム、格闘ゲーム、音楽ゲームなど、コンマ数秒の反応が求められるゲームでは、この遅延は致命的です。

パススルー機能の仕組み

パススルー機能とは、ゲーム機から送られてきた映像信号を、PCでの処理を介さずに(バイパスして)そのまま別のモニターやテレビへ出力する機能です。

これにより、プレイヤーは「遅延のないパススルー出力先の画面」を見ながら快適にゲームをプレイし、PC側では「遅延のあるプレビュー画面」を録画・配信する、という役割分担が可能になります。

数千円の安価なキャプチャーボードの多くは、このパススルー機能が搭載されていません。そのため、PCの遅延した画面を見ながらプレイするか、後述するHDMI分配器を別途購入する必要があります。

キャプチャーボードの相性問題とトラブル

キャプチャーボードは、ゲーム機、PC、ケーブル、ソフトウェアなど多くの機器や要素を組み合わせて使用するため、「相性問題」やトラブルが発生しやすい周辺機器の一つです。

安い製品は、このトラブル発生率がさらに高まる傾向にあります。

1. PCスペックとUSBポートの問題

キャプチャーボードには、PCのCPUで映像処理を行う「ソフトウェアエンコード」方式が多いため、PCのスペックが低いと処理が追いつかず、映像がカクつきます。

また、USB 3.0を要求する製品をUSB 2.0ポートに接続すると、転送速度不足で動作しません。さらに、PCのマザーボードに搭載されているUSBホストコントローラーのチップ(例: ASMedia製など)との相性によって、キャプチャーボードが正常に認識されないというトラブルも報告されています。

2. ケーブルの品質

「映像が映らない」「途切れる」といったトラブルの原因が、キャプチャーボード本体ではなく、接続に使っているHDMIケーブルやUSBケーブルの品質にあることも少なくありません。特に安価なキャプチャーボードは、ケーブルの品質に対してもシビアな反応を示すことがあります。

HDCP(著作権保護技術)の罠

PS4やPS3などのゲーム機は、「HDCP」というコピーガード技術で映像出力が保護されています。通常、このHDCPをゲーム機側でオフに設定しないと、キャプチャーボードに映像は映りません。

(逆に、一部の安価な製品はこのHDCPを非公式に解除できてしまうことがありますが、これはグレーな機能であり、動作の不安定要因にもなります。)

安いキャプチャボードとSwitchの注意点

Nintendo Switchのゲーム実況を始めるために、安いキャプチャーボードを検討する人は多いです。Switchの最大出力は1080p/60fpsであり、高価な4Kキャプチャーボードは不要に思えるためです。

確かにSwitchを接続すること自体は可能ですが、これまで挙げてきた安い製品のデメリットは、Switchで使用した場合でも同様に発生します。

特に問題となるのが「パススルー機能の非搭載」です。『大乱闘スマッシュブラザーズ』『スプラトゥーン』『マリオカート』など、Switchには遅延が致命的となる人気タイトルが数多く存在します。

別途「HDMI分配器」が必要になるケース

パススルー機能がない安価なキャプチャーボードで遅延なくSwitchをプレイするには、別途「HDMI分配器(スプリッター)」を購入し、映像信号を「PC用」と「プレイ用モニター用」に分岐させる必要があります。

結果的に、機材が増えて配線が複雑になる上、追加費用もかかります。「安物買いの銭失い」になりやすい典型的なパターンと言えるでしょう。

安いキャプチャーボードのデメリットと代替案

- 高いキャプチャーボードはなぜ必要か

- PC不要の安いキャプチャーボードを使う場合の注意点

- PC不要モデルと外付けモデルの違い

- 初心者へのおすすめキャプチャーボード

- おすすめの内蔵キャプチャーボードとは

高いキャプチャーボードはなぜ必要か

1万円から2万円以上する高価なキャプチャーボードは、なぜその価格なのでしょうか。それは、安い製品が抱えるデメリットを解消するための「信頼性」と「機能性」にお金を払っているからです。

1. 安定性と耐久性

高い製品は、高品質な映像処理チップを搭載し、本体にはヒートシンクや冷却ファンなど、適切な熱設計が施されています。これにより、長時間のライブ配信など、高負荷な状況でも熱暴走しにくく、安定した動作を維持できます。

2. 高画質・高フレームレートの実現

YUY2など非圧縮に近い高画質な映像フォーマットに対応しており、ノイズや色の劣化がない、見たままの美しい映像を録画できます。1080p/60fpsや4K/60fpsといった高解像度・高フレームレートの映像を、コマ落ちなく安定して処理する能力があります。

3. パススルー機能の標準搭載

現在の定番モデルのほとんどは、4K/60Hz以上のパススルー機能を標準搭載しています。これにより、別途分配器などを購入することなく、遅延のない快適なゲームプレイ環境を構築できます。

サポートと情報の豊富さ

AVerMedia、Elgato、アイ・オー・データといった定番メーカーの製品は、ドライバーや専用ソフトウェアのアップデートが継続的に提供されます。また、利用者が多いため、トラブルが発生した際にインターネット上で解決策を見つけやすいという大きなメリットもあります。

PC不要の安いキャプチャーボードを使う場合の注意点

「PC不要キャプチャーボード」は、PCを介さず、本体に挿入したSDカードや外付けHDDに直接ゲーム映像を録画できる便利な機器です。

PCのスペックを問わず手軽に録画できるため人気がありますが、「安い」モデル(1万円台程度)には注意点があります。

最大の注意点は、ライブ配信機能が搭載されていないことが多い点です。これらのモデルは、あくまで「録画専用機」として設計されています。ボタン一つで録画できる手軽さはありますが、録画した動画を配信するには、結局PCにデータを取り込む必要があります。

また、PC不要モデルは本体で映像処理を完結させる「ハードウェアエンコード」方式を採用しています。設定の自由度はPC接続型に劣り、オーバーレイ(自分のカメラ映像やコメント欄を重ねる)といった高度な編集はできません。

PC不要モデルと外付けモデルの違い

キャプチャーボードは、その接続方法と役割によって大きくタイプが分かれます。「PC不要モデル」と「外付けモデル(PC接続型)」の違いを理解し、自分の目的に合ったものを選ぶことが重要です。

| 比較項目 | 外付けモデル (PC接続) | PC不要モデル |

|---|---|---|

| 必要なもの | PC、録画ソフト(OBS等) | SDカード、外付けHDD等 |

| 主な用途 | 録画、ライブ配信 | 録画のみ (一部高価格帯に配信対応機あり) |

| 手軽さ | PC操作やソフト設定が必要 | 本体のボタン一つで録画可能 |

| 画面設定の自由度 | PCソフト(OBS等)で非常に高い | 本体機能に依存し、限定的 |

| 価格帯 | 安価(数千円)~高価(数万円) | 1万円台~ |

ライブ配信(生放送)をしたいのであれば、基本的に「外付けモデル(PC接続)」を選ぶ必要があります。

初心者へのおすすめキャプチャーボード

これからゲーム実況を始める初心者の方こそ、安すぎるキャプチャーボードは避けるべきです。

理由は単純で、画質が悪い、すぐ壊れる、設定がうまくいかないといったトラブルで、ゲーム実況そのものを挫折してしまう可能性が非常に高いからです。

予算が許す限り、1万円以上2万円未満の「定番」とされる外付けモデルを選ぶことを強く推奨します。具体的には、AVerMedia社の「Live Gamer EXTREME 3 (GC551G2)」や、Elgato社の「HD60 X」など、多くの配信者に利用実績がある製品です。

いきなり数万円の機材は勇気がいりますが、1万円台の定番モデルなら失敗が少なく、長く使えます。数千円の製品で「安物買いの銭失い」になるより、確実な一台を選ぶことが、結果的にコストパフォーマンスが高い選択となります。

また、アイ・オー・データ機器の「GV-USB3HDS/E」のように、動画編集ソフト(PowerDirector)が付属するモデルもあり、編集ソフトを別途購入するコストを抑えられる場合もあります。

おすすめの内蔵キャプチャーボードとは

キャプチャーボードには、USBで接続する「外付け」の他に、デスクトップPCの内部スロット(PCI Express)に直接取り付ける「内蔵」タイプがあります。

内蔵タイプは、動作の安定性を最優先するデスクトップPCユーザーにおすすめの選択肢です。

内蔵モデルのメリット

- 動作が非常に安定: PCのマザーボードと直接接続するため、USB接続で起こりがちな帯域不足や電力不足の問題と無縁です。

- データ転送遅延が最小: 転送速度が速く、PCプレビュー画面の遅延も外付けより少ない傾向にあります。

- 冷却性能: PCケース内のエアフローで冷却されるため、熱暴走のリスクが低いです。

- 配線がスッキリ: PC内部に収まるため、デスク周りのケーブルが煩雑になりません。

内蔵モデルのデメリット

- デスクトップPC専用(ノートPCでは使用不可)。

- PCケースを開けてパーツを取り付ける知識が必要。

- マザーボードに空きPCI Expressスロットが必要。

AVerMedia社の「LIVE GAMER 4K 2.1 (GC575)」などが代表的なモデルです。ノートPCユーザーや、PC内部を触ることに抵抗がある初心者の方には、前述の「外付け」タイプが適しています。

キャプチャーボード安いデメリットの総まとめ

最後に、安いキャプチャーボードのデメリットと、製品選びのポイントをまとめます。

- 安いキャプチャーボードは1000円から数千円で手に入る

- 主なデメリットは画質の悪さと動作の不安定さ

- 熱暴走しやすく長時間の使用で故障するリスクがある

- 1080p対応とあっても実際は解像度が低い場合がある

- 映像が白くぼやけたりノイズが発生しやすい

- フレームレートが低く映像がカクつくことがある

- 音声がステレオではなくモノラルになる製品もある

- 遅延対策のパススルー機能が搭載されていないことが多い

- パススルーがないとアクションゲームの録画は困難

- PCやケーブルとの相性問題が発生しやすい

- Switch用でも安い製品のデメリットは同様に発生する

- 高いキャプチャーボードは安定性や画質、機能面で優れる

- PC不要モデルは手軽だがライブ配信には不向きな場合がある

- 初心者は1万円以上の定番メーカー製外付けモデルが推奨される

- 安定性を最優先するデスクトップPCユーザーには内蔵型も選択肢