キャプチャーボードを購入し、ゲーム実況や録画環境を整えた際、「ケーブルを毎回抜き差しするのが面倒だ」と感じる方は少なくありません。特にキャプチャーボードを繋ぎっぱなしにしておけば、使いたいときにすぐ使える利便性があります。しかし、使わない時も接続したままにしておくことで、機材にどのような影響が出るのでしょうか。

具体的には、消費電力やキャプチャボードの寿命への影響が気になるところです。また、内蔵タイプと外付けタイプ、どっちを選ぶかによっても、繋ぎっぱなしの運用方法は変わってくる可能性があります。

さらに、長時間の使用による発熱が原因で故障しないか、あるいは機器同士の相性問題によってキャプチャボードが重い状態になったり、映像が乱れるといったトラブルが発生しないかも心配です。そもそも初心者にとっては、キャプチャカードとキャプチャボードの違いといった基本的な用語から分からないことも多いでしょう。

この記事では、キャプチャーボードを常時接続しておくことのメリットとデメリット、発生しうるトラブルやその対策について、詳しく解説していきます。

- キャプチャーボードを繋ぎっぱなしにする際のリスクとメリット

- パススルー機能がPC電源オフ時に動作するモデルの違い

- 発熱や待機電力がキャプチャーボードの寿命に与える影響

- 内蔵型と外付け型の安定性や運用方法の比較

キャプチャーボードを繋ぎっぱなしにする際の注意点

- 繋ぎっぱなしにしてもいい?基本的な回答

- 使わない時のパススルー機能の動作タイプ

- 待機電力の発生とUSB給電の仕様

- 繋ぎっぱなしによるキャプチャボード寿命への影響

- 発熱や抜き差しによる故障リスク

繋ぎっぱなしにしてもいい?基本的な回答

キャプチャーボードを繋ぎっぱなしにしてもよいかという問いに対する答えは、「可能だが、推奨されない場合がある」となります。利便性を取るか、機材の寿命や安全性を取るかのトレードオフになるためです。

最大のメリットは、ゲームをプレイしたい時にすぐに始められる手軽さです。毎回HDMIケーブルやUSBケーブルを抜き差しする手間が省けるため、日常的にゲーム機とPCを併用するユーザーにとっては魅力的でしょう。特に、配線が複雑になりがちなデスク周りでは、一度設定したらそのままにしておきたいと考えるのは自然なことです。

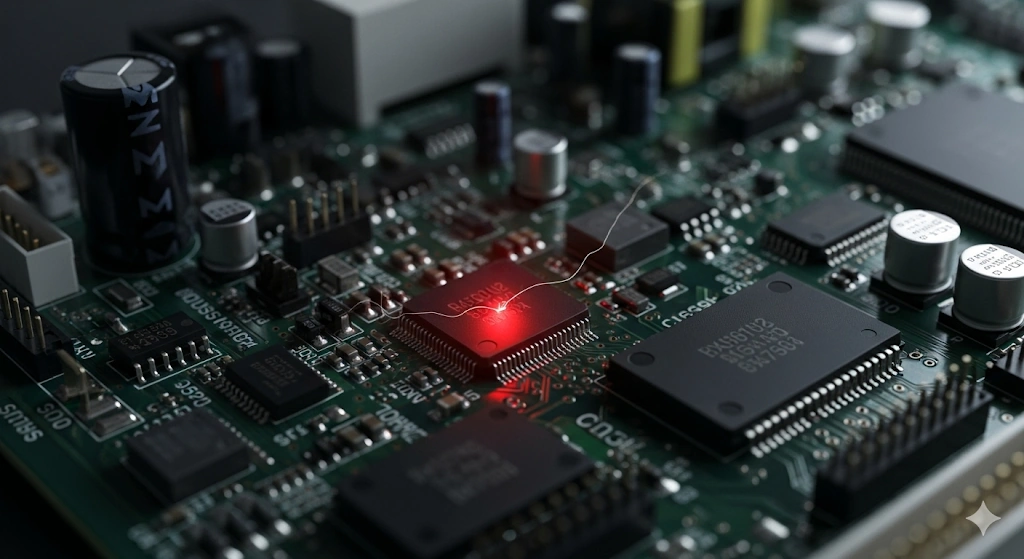

一方で、デメリットも存在します。電子機器は通電している限り、わずかでも熱を発生させ、電力を消費します。これが長期間続くと、内部のコンデンサや半導体といった部品の劣化を早め、結果として製品寿命を縮める可能性があります。また、抜き差しする行為自体が面倒であると同時に、ポートの摩耗を引き起こす原因にもなるため、どちらのデメリットを重く見るかによって判断が分かれます。

使わない時のパススルー機能の動作タイプ

キャプチャーボードを繋ぎっぱなしにする上で非常に重要なのが、「パススルー機能」がPCの電源オフ時に動作するかどうかです。パススルー機能とは、ゲーム機からの映像を遅延なくモニターに出力するための機能です。

一般的な外付けモデルの仕様

多くの安価な外付けキャプチャーボードは、PCからのUSB給電によって動作します。このタイプの機器では、PC本体の電源をオフにするとキャプチャーボードへの電力供給も止まり、パススルー出力も停止してしまうケースが少なくありません。

この場合、配信や録画をせずにゲームだけをプレイしたい時でも、わざわざPCを起動しなければモニターに映像が映らないという事態になります。これを避けるためには、結局HDMIケーブルをゲーム機とモニターに直接繋ぎ直す必要があり、繋ぎっぱなしのメリットが失われてしまいます。

PC電源オフ時もパススルー対応のモデル

一方で、一部のキャプチャーボード(例:I-O DATAのGV-US2C/HDなど)は、PCがオフの状態でもUSBポートから待機電力を受け取り、パススルー機能を維持できるように設計されています。

このようなモデルを選べば、PCの起動状態に関わらず、常にモニターでゲームをプレイでき、繋ぎっぱなしの利便性を最大限に享受できます。購入前に製品仕様を確認し、PCレスでのパススルーに対応しているかをチェックすることが重要です。

豆知識:HDMI分配器(スプリッター)の活用

もしお持ちのキャプチャーボードがPC電源オフ時のパススルーに対応していない場合、HDMI分配器を使うという解決策もあります。ゲーム機からの出力を分配器で二つに分け、一つを直接モニターへ、もう一つをキャプチャーボードへ接続します。これにより、PCの状態に関わらずモニターでゲームプレイが可能になりますが、追加の機器と配線が必要になります。

待機電力の発生とUSB給電の仕様

キャプチャーボードを繋ぎっぱなしにする場合、待機電力の問題を考慮する必要があります。前述の通り、PCの電源がオフでもパススルー機能を維持できるモデルは、USBポートから電力を供給され続けています。

たとえパススルー機能を使わないモデルであっても、PCの設定によってはスリープ中や電源オフ時にもUSBポートへの給電が継続されることがあります。これにより、キャプチャーボード本体が常時動作状態となり、微量ながらも電力を消費し続けます。

この待機電力は、長期間で見れば電気代に影響するだけでなく、機器本体が常に熱を持つ原因にもなります。使用しない時間帯の電力消費や発熱を抑えたい場合は、以下の対策が考えられます。

- PCのBIOS/UEFI設定やOSの電源管理設定で、電源オフ時のUSB給電を無効にする。

- 物理的なON/OFFスイッチが付いたUSBハブを経由して接続し、使わない時はスイッチを切る。

繋ぎっぱなしによるキャプチャボード寿命への影響

電子機器の寿命は、使用時間や動作温度に大きく左右されます。キャプチャーボードを繋ぎっぱなしにすることは、24時間365日通電させることに等しく、理論上は機材の劣化を早める要因となります。

特に重要なのが熱です。キャプチャーボードは映像処理のために内部で計算を行っており、その過程で熱が発生します。繋ぎっぱなしにすると放熱が追いつかず、高温状態が長く続くことがあります。高温環境は電子部品にとって大敵であり、パフォーマンスの低下や突然の故障を引き起こす原因となります。

安価なモデルやコンパクトな設計のモデルほど、放熱設計が十分でない場合があり、繋ぎっぱなし運用には向きません。一方で、頻繁な抜き差しは物理的なポートの摩耗や破損リスクを高めるため、どちらがより寿命に悪影響かは一概には言えません。長期間安定して使いたい場合は、使用しない時だけ電源供給を断つ工夫(スイッチ付きタップなど)が最も合理的と言えるでしょう。

発熱や抜き差しによる故障リスク

繋ぎっぱなし運用における最大の懸念事項は、発熱による故障リスクです。特に安価なキャプチャーボードの中には、使用中に本体が非常に熱くなるものがあります。

高温状態の危険性

本体が触れなくなるほど高温になる場合、熱暴走による動作不良(映像のフリーズ、コマ落ち、音声途切れなど)が発生しやすくなります。最悪の場合、内部のチップが損傷し、完全に故障してしまう可能性も否定できません。

対策としては、キャプチャーボードの周囲にスペースを確保して通気性を良くしたり、小型のファンで冷却したりする方法があります。

逆に、抜き差しを頻繁に行う運用方法にもリスクはあります。HDMIポートやUSBポートは物理的な抜き差し回数に限界があり、繰り返すことで接触不良を起こしやすくなります。特にケーブルを無理な角度で曲げたり、強く引っ張ったりすると、ポートやケーブルの破損に繋がります。

キャプチャーボード繋ぎっぱなしのトラブルと対策

- 映像が乱れる?キャプチャボードが重い時の確認点

- 機器の相性問題と不安定化の切り分け

- 内蔵と外付けどっちが安定稼働に向くか

- キャプチャカードとキャプチャボードの違いは?

- 用途別おすすめキャプチャーボードモデル

映像が乱れる?キャプチャボードが重い時の確認点

キャプチャーボードを使用していて「映像がカクつく」「画面が真っ暗になる」「映像が乱れる」といった症状が出た場合、繋ぎっぱなしによる熱問題の可能性もありますが、他の要因も考えられます。

まず、キャプチャボードが重いと感じる場合、録画・配信ソフト(OBS Studioなど)の設定やPCのスペックが影響していることが多いです。特にソフトウェアエンコード方式のキャプチャーボードは、PCのCPUに高い負荷をかけるため、PCスペックが不足していると処理が追いつかず映像がカクつきます。

映像の乱れや途切れに関しては、以下の点を確認する必要があります。

確認ポイント

- ケーブルの品質と接続状態: HDMIケーブルやUSBケーブルが奥までしっかり挿さっているか確認します。また、ケーブル自体が古くなっていたり、品質が低いものだったりすると、ノイズや信号途絶の原因になります。別のケーブルに交換して改善するか試してみましょう。

- ドライバーとソフトウェア: キャプチャーボードのドライバーや、使用している録画ソフトウェアが最新の状態になっているか確認します。アップデートによって不具合が修正されることがあります。

- USBポートの帯域不足: USB 3.0対応のキャプチャーボードをUSB 2.0ポートに接続していないか、または同じUSBハブに多くの機器を接続していて帯域が不足していないか確認します。PC背面のUSBポートに直接接続するのが最も安定します。

- 長時間の連続使用による不具合: 一部のモデルでは、長時間の連続使用で内部的にエラーが蓄積し、音声が徐々にズレるなどの不具合報告もあります。この場合は一度PCやキャプチャーボードを再起動すると改善することが多いです。

機器の相性問題と不安定化の切り分け

特定のPC環境でのみ動作が不安定になる場合、機器同士の相性問題が疑われます。これはキャプチャーボード本体の故障ではなく、PC側のハードウェアやドライバーとの組み合わせによって発生する問題です。

最も一般的な相性問題の一つに、USB 3.0ホストコントローラーの種類があります。PCのマザーボードに搭載されているUSBコントローラーのチップメーカー(Intel製、AMD製、ASMedia製など)によって、キャプチャーボードとの相性が異なり、正常に認識されなかったり、転送速度が出なかったりするケースが報告されています。

切り分けのヒント

トラブルシューティングの基本は、原因を特定するために環境をシンプルにすることです。HDMI分配器や延長ケーブルなどを間に挟んでいる場合は、それらをすべて取り外し、ゲーム機とキャプチャーボード、PCを最短で接続して動作を確認します。また、可能であれば別のPCに接続してみて、同様の症状が出るか確認するのも有効な切り分け方法です。

内蔵と外付けどっちが安定稼働に向くか

キャプチャーボードには大きく分けて「外付けタイプ」と「内蔵タイプ」があり、それぞれ繋ぎっぱなし運用の適性が異なります。

| タイプ | 接続方法 | 安定性(繋ぎっぱなし) | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|---|---|

| 外付けキャプチャーボード | USBケーブルでPCに接続 | △(モデルによる) | ・導入が簡単で手軽 ・ノートPCでも使用可能 ・持ち運びができる | ・USB接続の安定性に依存 ・発熱しやすい傾向がある ・配線が煩雑になりがやすい |

| 内蔵キャプチャーボード | PCケース内部のPCI Expressスロットに装着 | ◎ | ・PC内部から直接給電され安定性が高い ・データ転送遅延が極めて少ない ・PCケース内のエアフローで冷却できる | ・デスクトップPC専用 ・取り付けにPCの知識が必要 ・導入ハードルが高い |

安定性を最優先するのであれば、内蔵タイプが推奨されます。PC内部のPCI Expressスロットに直接接続するため、USB接続よりも高速かつ安定したデータ転送が可能です。また、PCケース内のエアフローを利用できるため、熱問題も発生しにくい傾向があります。

一方、手軽さやノートPCでの使用を考えるなら外付けタイプ一択ですが、繋ぎっぱなしで運用する場合は、前述のPCレスパススルー対応や放熱性に優れたモデルを選ぶことが重要です。

キャプチャカードとキャプチャボードの違いは?

これからキャプチャーボードの購入を検討する際、「キャプチャカード」という言葉を目にすることがあるかもしれません。結論から言うと、これら二つの用語に機能的な違いはありません。

呼び方の違いについて

一般的に、PC内部に取り付けるボード状の製品を「カード」(例:グラフィックカード)と呼ぶ習慣があるため、内蔵タイプを指して「キャプチャカード」と呼ばれることが多いです。

対して、外付けの箱型(ボックス)の製品を「キャプチャーボード」や「キャプチャーデバイス」と呼ぶ傾向がありますが、厳密な使い分けはなく、メーカーや販売店によっても呼称が異なります。

初心者のうちは混乱しやすいですが、どちらも「外部からの映像信号をPCに取り込むための機器」として同じものだと理解して問題ありません。

用途別おすすめキャプチャーボードモデル

キャプチャーボード選びは、あなたの目的、予算、そしてPCスペックによって最適解が変わります。ここでは、代表的な4つの用途に分けて、それぞれにおすすめのモデルを紹介します。

| 用途 | おすすめモデル | 接続 | 最大パススルー | 最大録画 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| コスパ・入門 | AVerMedia Live Gamer MINI (GC311) | USB 2.0 | 1080p/60fps | 1080p/60fps | 低価格で導入しやすい。PC負荷の少ないハードウェアエンコード搭載。ただし将来性は低い。 |

| バランス・定番 | Elgato Game Capture HD60 X | USB 3.0 | 4K/60fps (VRR) | 4K/30fps | 安定した動作と使いやすいソフトで人気。VRRパススルー対応で快適なプレイが可能。 |

| 4K録画(USB) | AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2) | USB 3.2 Gen2 | 4K/144fps (VRR) | 4K/60fps | HDMI2.1対応。高リフレッシュレートのパススルーと高品質な4K/60fps録画を両立。 |

| 安定性重視(内蔵) | AVerMedia LIVE GAMER 4K 2.1 (GC575) | PCIe | 4K/144fps (VRR) | 4K/60fps | デスクトップPC専用。USBの帯域問題を気にせず、最も安定したパフォーマンスを発揮。 |

コスパ・入門向け

AVerMedia Live Gamer MINI (GC311)は、1万円前後で購入できるエントリーモデルの定番です。フルHD/60fpsの録画・配信であれば十分な性能を持ち、PCへの負荷が軽いハードウェアエンコード方式なのも魅力。ただし、4Kや高リフレッシュレートには対応していないため、最新ゲーム機の性能を活かしきれない点には注意が必要です。

バランス・定番モデル

Elgato Game Capture HD60 Xは、多くのストリーマーから支持される鉄板モデルです。4K/60fpsのパススルーに対応し、VRR機能も使えるため、PS5などで快適にプレイしながら配信できます。録画は最大4K/30fpsですが、フルHD/60fpsであれば非常に安定しており、信頼性を求めるなら最適な選択肢の一つです。

4K録画もこなす高性能USBモデル

AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2)は、最新のHDMI 2.1規格に対応したハイエンドモデル。4K/144fpsという非常に高いリフレッシュレートでのパススルーが可能で、録画も4K/60fpsの滑らかな映像を記録できます。ノートPCでも最高の画質を追求したい方におすすめです。

最高の安定性を求める内蔵モデル

AVerMedia LIVE GAMER 4K 2.1 (GC575)は、デスクトップPCのマザーボードに直接接続する内蔵型です。USB接続で起こりがちな帯域不足や電力供給の問題とは無縁で、最も安定したパフォーマンスを期待できます。性能はGC553G2と同等で、長時間の配信やシビアな録画環境を構築したいプロフェッショナル向けの選択肢です。

キャプチャーボード繋ぎっぱなしの利便性と管理法

最後に、キャプチャーボードを繋ぎっぱなしで運用する際の要点をまとめます。

- キャプチャーボードの繋ぎっぱなしは可能だが、発熱や待機電力のリスクがある

- 利便性は高いが、機器の寿命を縮める可能性がある点を理解しておく

- 外付けモデルの多くはPC電源オフ時にパススルー機能が停止する

- PCを起動せずにゲームをしたい場合は、PCレスパススルー対応モデルを選ぶ必要がある

- 繋ぎっぱなしにすると、PCがオフでも待機電力を消費し続ける場合がある

- 待機電力による発熱が長期間続くと、電子部品の劣化を早める

- 長時間の連続使用で熱暴走すると、映像のフリーズやコマ落ちの原因となる

- 安価なモデルや小型モデルは放熱設計が不十分な場合があり注意が必要

- 頻繁なケーブルの抜き差しは、物理的なポートの摩耗や破損リスクを高める

- 映像が乱れる場合、ケーブル品質、ドライバー、PCの負荷状況を確認する

- PCのUSBコントローラーとの相性問題で動作が不安定になることがある

- 安定性を最優先するなら内蔵タイプ、手軽さを取るなら外付けタイプが適している

- 内蔵タイプはPCケース内のエアフローで冷却されやすく、安定性が高い

- 「キャプチャカード」と「キャプチャボード」は基本的に同じ機能を持つ機器の呼称

- 安全に運用するには、機器の通気性を確保し、定期的にホコリ掃除を行うことが推奨される