パソコンの冷却効率を高めたいと考えるとき、簡易水冷の天面排気」について情報を探している方も多いのではないでしょうか。

簡易水冷は、ラジエーターの上下位置やファンの向き、吸気と排気の組み合わせによって冷却性能が大きく変わります。また、プッシュ・プル構成や前面吸気の取り付け方法もよく話題に上がりますが、実際にどこにラジエーターを取り付けたらいいのか迷う人も少なくありません。

この記事では、簡易水冷の取り付け順番や各構成のメリット・デメリット、そして結局ラジエーターはどこに取り付けたらいいのかという疑問にお答えします。さらに、簡易水冷の欠点や日々のメンテナンス、そして気になる寿命についても詳しく解説。

冷却効率を最大化したい方や、初めて簡易水冷を導入する方にも役立つ内容となっています。パソコンの冷却設計を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。

- 天面排気に適したエアフローとその効果

- ラジエーターの設置位置ごとの冷却特性

- 吸気・排気やファンの向きによる冷却効率の違い

- 簡易水冷の取り付け方やメンテナンスのポイント

簡易水冷の天面排気で冷却効率を高めるには

- 簡易水冷での天面排気のメリットと注意点

- ラジエーターの上下位置による温度変化

- 吸気・排気の組み合わせで注意すべき点

- プッシュ・プル構成がもたらす冷却効果

- 簡易水冷 ファンの向きについて正しい選び方

- 簡易水冷の取り付け順番について

簡易水冷での天面排気のメリットと注意点

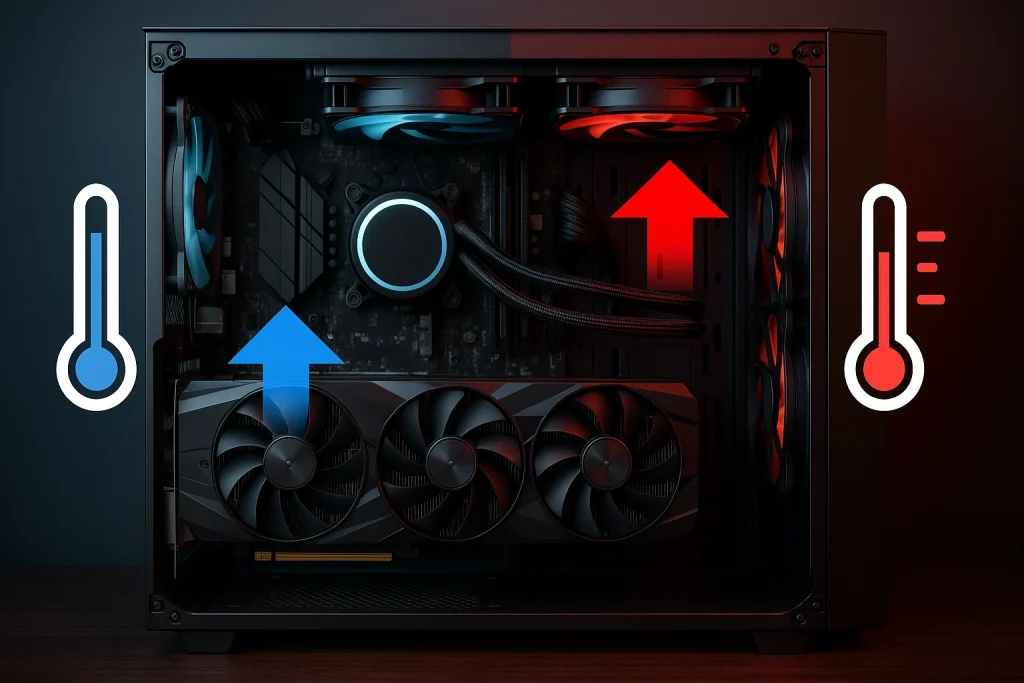

簡易水冷を使う際、天面排気にすることで得られるメリットはいくつかあります。まず、ケース内部に溜まりやすい熱を効率よく外へ逃がせる点です。熱は上へと上昇しやすい性質があるため、天面に設置したファンやラジエーターを排気方向に設定することで、CPUやマザーボード周辺の熱を自然な流れで排出できます。その結果、パーツの温度上昇を抑えやすくなり、システム全体の安定性が高まることが多いです。

例えば、ゲーミングPCやクリエイティブ作業向けのパソコンなど、CPUやGPUに高負荷がかかる場面では、ケース内の熱が急激に増加します。こうしたとき、天面排気によって温まった空気を速やかに排出できるため、パーツのパフォーマンス維持につながるでしょう。

一方で、天面排気には注意点も存在します。まず、外部からのホコリが天面フィルターに溜まりやすくなります。フィルターが目詰まりすると排気効率が低下し、冷却性能が落ちることがあります。そのため、定期的なフィルターの清掃は欠かせません。

また、天面に大型ラジエーターやファンを取り付ける場合、マザーボードの上部コネクタや電源ケーブルと干渉するケースもあります。このような状況では組み立てやメンテナンスが難しくなるため、事前にケースのスペースやパーツの配置をよく確認する必要があります。

さらに、天面からの排気は、ケース内部のエアフロー全体にも影響します。もし吸気と排気のバランスが悪いと、想定通りの冷却効果が得られなくなる可能性もあるため、吸気ファンの数や配置も合わせて検討しましょう。

このように、簡易水冷で天面排気を選ぶ際は、冷却効率を最大化できる反面、ホコリやパーツ干渉などのデメリットにも注意しなければなりません。定期的なメンテナンスと、ケース内スペースの確認が重要です。

ラジエーターの上下位置による温度変化

ラジエーターの設置位置を上下で変えると、パソコン内部の温度管理に影響を与えることがあります。主に前面や側面の下部に設置する場合と、天面の上部に設置する場合で、冷却の効率やパーツごとの温度が異なります。

前面下部にラジエーターを設置して吸気方向に設定すると、外気を直接取り込んで冷却できるため、特にCPUの温度を低く保ちやすいです。新鮮な空気がラジエーターを通過することで、冷却液の温度上昇を抑えやすくなります。

一方で、天面上部にラジエーターを設置して排気にすると、ケース内の温まった空気をラジエーターで冷却しながら外部に排出する形になります。この場合、CPUよりもグラフィックボード周辺の温度が安定しやすくなる傾向があります。

ただし、天面設置の場合、ラジエーターの高さによってはポンプに空気が入りやすくなったり、冷却液の流れが不安定になるケースも見受けられます。さらに、ケース内のスペースや他パーツとの干渉、ケーブルの取り回しが難しくなることもあります。

どちらの設置方法もメリットとデメリットがあり、使用するパーツ構成や用途によって適切な選択が必要です。ゲームや動画編集などCPUに負荷がかかる作業が多い場合は前面下部への設置、GPUの冷却を重視したい場合やケース内のエアフローを優先するなら天面上部への設置を検討するとよいでしょう。

吸気・排気の組み合わせで注意すべき点

パソコンケース内の冷却性能は、吸気と排気のバランスによって大きく左右されます。吸気・排気の組み合わせで気をつけたいポイントはいくつかありますが、最も重要なのはエアフローが乱れないように設計することです。

まず、吸気ファンが多すぎる場合、ケース内の空気がうまく外に出ていかず、熱がこもってしまうリスクがあります。逆に、排気ファンばかりが多いとケース内が負圧状態になり、外部からホコリを吸い込みやすくなるという問題が起こります。エアフローをスムーズにするためには、前面や側面から新鮮な空気を取り入れ、天面や背面から排気するという流れを意識することが基本です。

また、ファンの向きも冷却効率に影響します。例えば、ラヂエーターを吸気方向で前面に設置すると、CPUの冷却に有利ですが、排気方向で天面に設置するとGPUやマザーボードの温度管理がしやすくなることがあります。

このとき、ファンの数や回転数、フィルターの有無なども確認しながら調整しましょう。さらに、PCケースの内部構造によっては、特定の組み合わせでエアフローが妨げられる場合もあるため、組み立ての際にはパーツの位置やケーブルの取り回しにも気を配ることが大切です。

最後に、静音性やホコリ対策も吸気・排気の設計とあわせて考えておくと、長期間安定してパソコンを使用できます。

プッシュ・プル構成がもたらす冷却効果

プッシュ・プル構成は、ラヂエーターの両側にファンを設置し、一方から空気を押し込み、もう一方から引き抜くという冷却方式です。この方法を採用することで、ラヂエーターを通過する空気の流れが強化され、熱の移動効率が高まります。

なぜこの構成が効果的かと言うと、片側だけにファンを取り付ける場合よりも、空気がラヂエーター全体にまんべんなく行き渡りやすくなるためです。結果として、冷却液の温度上昇を抑えやすく、特に高負荷時や夏場のような室温が高い時でもCPU温度を下げやすくなります。

例えば、プッシュ・プル構成を利用した場合、通常のシングルファン構成と比較してCPUのピーク温度が数度下がるケースがあります。これは、空気がラヂエーターの内部フィン全体をしっかり通過するからです。また、ファンの回転数を上げすぎずとも十分な冷却効果が得られるため、騒音を抑えつつ静音性を高めることも可能です。

一方で、ファンの設置スペースが必要となるため、PCケースによっては物理的に取り付けが難しい場合もあります。また、ファンの数が増えることで配線やメンテナンスの手間が増える点にも注意しましょう。

このように、プッシュ・プル構成は冷却性能を向上させる方法として有効ですが、設置スペースや騒音、メンテナンス性とのバランスを考えながら選択することが大切です

簡易水冷 ファンの向きについて正しい選び方

簡易水冷クーラーの冷却効率を最大限に引き出すためには、ファンの向きを正しく選ぶことが重要です。ファンには吸気と排気があり、どちらの方向に取り付けるかによってエアフローやパーツの温度が大きく変わります。

一般的に、前面や底面に設置するファンは吸気方向、天面や背面に設置するファンは排気方向に設定するのが定番です。これにより、外部の冷たい空気を効率よくケース内に取り込み、温まった空気をスムーズに外へ出すことができます。

また、ラヂエーターにファンを取り付ける際には、ファンの側面にある矢印を確認すると風向きがわかります。吸気の場合は冷たい空気がラヂエーターに直接当たりやすいため、CPU温度を下げたいときに有効です。一方で、排気として設置する場合は、ケース内の熱を効率よく排出したいときや、GPU周辺の温度上昇を抑えたい場合に適しています。

例えば、前面ラヂエーターを吸気にした場合、冷却性能は高くなりますが、ケース内の他のパーツが温まることがあります。逆に天面排気にするとケース全体の熱を外に逃がしやすくなりますが、ラヂエーターを通過する空気がやや温かくなる場合もあります。

ファンの向きはケースの設計やエアフローのバランスも考慮して選ぶことが必要です。迷った時は、ケースの説明書やメーカー公式の推奨配置を参考にしつつ、自分の使い方や冷却したいパーツに合わせて調整しましょう。

簡易水冷の取り付け順番について

簡易水冷クーラーを正しく取り付けるためには、順番を意識して作業を進めることがトラブル防止に役立ちます。多くの場合、まずラジエーターにファンを取り付けておくのがスムーズです。これは、ラジエーターをケースに固定してからだと、狭いスペースでネジ止め作業をする必要があり、手間が増えるためです。

次に、取り付け予定の場所にラジエーター本体を仮あてして、他のパーツやケーブルとの干渉がないかを確認します。この確認を怠ると、取り付け後に再度外すことになりかねません。

その後、CPUソケット用のマウント部品を説明書に従って取り付け、CPUヘッド(冷却ブロック)を装着します。ネジは均等に締めることで、CPU表面とヘッドがしっかり密着しやすくなります。

ここで忘れがちなのが、マザーボードやグラフィックボード周辺の電源ケーブルやファンケーブルの接続です。ラジエーターを固定してからだと手が入らなくなることもあるため、事前に必要なケーブル類をすべて接続しておきましょう。

最後に、ラジエーター本体をPCケースの指定位置にしっかり固定します。配線やホースが無理なく曲がっているか、エアフローの妨げになっていないかも再度確認すると安心です。

このような手順で作業することで、取り付けミスややり直しを減らすことができます。初心者の方は、説明書とにらめっこしながら、各工程を一つずつ丁寧に進めてみてください。

簡易水冷 天面排気と他の取り付け方法の違い

- 結局ラジエーターはどこに取り付けたらいいの?

- 簡易水冷の欠点とその対策について

- 簡易水冷でメンテナンスは必要?

- 簡易水冷の寿命はどれくらい

結局ラジエーターはどこに取り付けたらいいの?

ラジエーターの設置場所を選ぶときは、冷却性能・メンテナンス性・使いたいパーツ構成など複数の視点から考える必要があります。最も一般的な取り付け位置は「前面」または「天面」です。

前面への設置は、外気を直接ラジエーターに当てられるため、CPUをより低温に保ちたい場合に有利です。とくに高負荷な作業やオーバークロックをする方には人気があります。一方で、前面にラジエーターを置くと、その後ろにあるグラフィックボード周辺の空気が温まりやすくなります。

天面への設置は、ケース内部の熱を効率よく外に逃がしたい場合や、GPUの冷却を重視したいケースに向いています。これは温まった空気が自然と上昇しやすい性質を利用するためです。また、内部パーツの配線やメンテナンスのしやすさから、天面設置を選ぶ方もいます。

ただし、天面はケースやマザーボードのサイズによっては設置が難しい場合や、ケーブルの取り回しが複雑になる場合もあるため、購入前にスペースをよく確認しておくことが大切です。

このように、どちらの配置にも長所と短所が存在します。あなたのPCの用途や冷却を重視したいパーツ、そしてケースの構造にあわせて、最適な設置場所を検討すると良いでしょう。前述の通り、エアフローのバランスを考えることも忘れないようにしてください。

簡易水冷の欠点とその対策について

簡易水冷クーラーは高い冷却性能が魅力ですが、いくつかの欠点も存在します。主な課題としては、ポンプやホースの故障リスク、水漏れの可能性、設置やメンテナンスの手間、そして導入コストが挙げられます。

例えば、ポンプが動作しなくなった場合、CPU温度が急上昇してしまうことがあります。また、経年劣化によるホースのひび割れや接続部からの液漏れも注意が必要です。空冷より構造が複雑なため、初めての方にはハードルが高く感じられるかもしれません。

これらのリスクを減らすには、まず信頼できるメーカーの製品を選び、取扱説明書に従って丁寧に設置することが重要です。また、定期的な点検でホースやコネクタに傷や異常がないかをチェックし、万が一異音や漏れに気付いたら早めに対応するよう心掛けましょう。加えて、万が一に備えた保証やサポート体制も製品選びのポイントになります。

こうしてみると、事前の知識とメンテナンス意識を持つことで、簡易水冷のデメリットも十分に対策が可能です。導入前に自分の用途や設置環境をよく考えることも大切です。

簡易水冷でメンテナンスは必要?

簡易水冷クーラーは「メンテナンスフリー」と呼ばれることもありますが、実際には定期的なチェックや掃除が必要です。ホコリがたまるとファンやラジエーターの冷却効果が落ち、パフォーマンス低下や騒音の原因になります。

例えば、数カ月ごとにケース内部のホコリをエアダスターなどで取り除くことで、冷却性能を維持しやすくなります。また、ラジエーターやファンに異音がないかを時々確認し、問題があれば早めに対処することが故障リスクの軽減につながります。

ホースや接続部に液漏れや膨らみがないかの目視チェックも習慣にすると安心です。特に高温多湿な環境では劣化が早まる場合もあるので、季節ごとに一度点検するのがおすすめです。

このように、簡易水冷でもメンテナンスはゼロではありませんが、難しい作業はほとんどありません。日頃のひと手間が、トラブルを防ぐ大きなポイントとなります。

簡易水冷の寿命はどれくらい

簡易水冷クーラーの寿命は、一般的に5~7年程度が目安とされています。ただし、使用環境やパーツの品質、メンテナンス状況によって寿命は大きく変わることもあります。

多くの簡易水冷製品は密閉型の構造を採用しており、冷却液の補充や交換が不要なタイプが主流です。それでも、ポンプやホース、コネクタなど可動部分や経年劣化しやすいパーツが含まれています。そのため、長期間使用しているとポンプの異音や性能低下、ホースの劣化や漏れといったトラブルが発生する場合があります。

こうした症状が見られるようになった場合や、購入から5年以上が経過した場合は、CPU温度の上昇やファンの異常音などを目安に交換を検討するとよいでしょう。メーカー保証やサポートがある製品を選んでおくと、万が一の時も安心です。

簡易水冷の寿命を延ばすためには、前述のような定期的なメンテナンスと、異常時の早めの対応が効果的です。長く安定した冷却環境を維持するためにも、時折パーツの状態をチェックする習慣を持つことが重要です。

簡易水冷 天面排気のポイントまとめ

今回の記事の内容をまとめます。

- 天面排気はケース内の熱を効率よく外へ逃がせる

- 前面や側面から吸気、天面と背面から排気が基本エアフローとなる

- 冷たい空気が下から入りやすく、温かい空気は上に移動する

- 天面排気はグラフィックボードやCPUの発熱対策に有効

- ファンの数や大きさ、フィルターの有無も冷却に影響する

- 前面ラジエーター吸気はCPU冷却に強みがある

- 天面ラジエーター排気はGPUの温度安定に効果が期待できる

- ラジエーターの位置でポンプや冷却液の状態が変わる場合がある

- パーツやケーブルの干渉には事前確認が必要

- 吸気と排気のバランスが崩れるとエアフローが乱れる

- プッシュ・プル構成は冷却効率をさらに高める方法となる

- ファンの向きを間違えると冷却性能が低下しやすい

- 取り付け時は順番や配線に気を配ることがトラブル防止に役立つ

- 天面設置と前面設置はそれぞれメリットとデメリットがある

- 定期的なメンテナンスとパーツ点検が寿命延長に効果的