パソコンのCPUが適切に冷えず、ファンの音が急にうるさくなった時、「簡易水冷のポンプが故障したかもしれない」と不安になりますよね。CPUが冷えない原因がわからず、ポンプが回らない状況を疑うのは自然なことです。

しかし、トラブルの原因は一つとは限りません。単純なポンプ配線の見直しや、BIOSでのポンプ回転数の設定確認で解決する軽微な問題かもしれませんし、あるいは簡易水冷の初期不良や、製品の寿命を判断すべき深刻なケースも考えられます。一部で簡易水冷はやめとけ、と言われる背景には、こうした故障リスクへの懸念が存在します。

そこでこの記事では、簡易水冷のポンプ故障を確認するための具体的な手順と、症状別の対処法を網羅的に解説します。ご自身のPCで起きている問題の原因を突き止め、適切な対応を取るための一助となれば幸いです。

- 簡易水冷の故障を疑うべき初期症状

- ポンプが正常に動作しているか確認する具体的な手順

- CPUが冷えなくなる様々な原因と切り分け方法

- 製品の寿命や交換を判断するタイミングの目安

簡易水冷ポンプ故障の確認を始める前に

- CPUが冷えない原因はポンプの不調かも

- ポンプが回らない時に確認すべきポイント

- ポンプの異音で故障のサインを判別

- 考えられる簡易水冷の初期不良とは

- ポンプ配線の接続ミスがないかチェック

CPUが冷えない原因はポンプの不調かも

簡易水冷システムでCPUが適切に冷却されなくなった場合、最初に疑うべきはポンプの不調です。ポンプは人間でいう心臓の役割を担っており、CPUで熱せられた冷却水をラジエーターへ送り、そこで冷やされた液体を再びCPUヘッドへ戻すという重要な循環を担っています。

このポンプが正常に機能しなくなると、冷却水の循環が滞るか、完全に停止してしまいます。その結果、CPUの熱が一方的にヘッド部分に溜まり続け、冷却が全く追いつかなくなるのです。

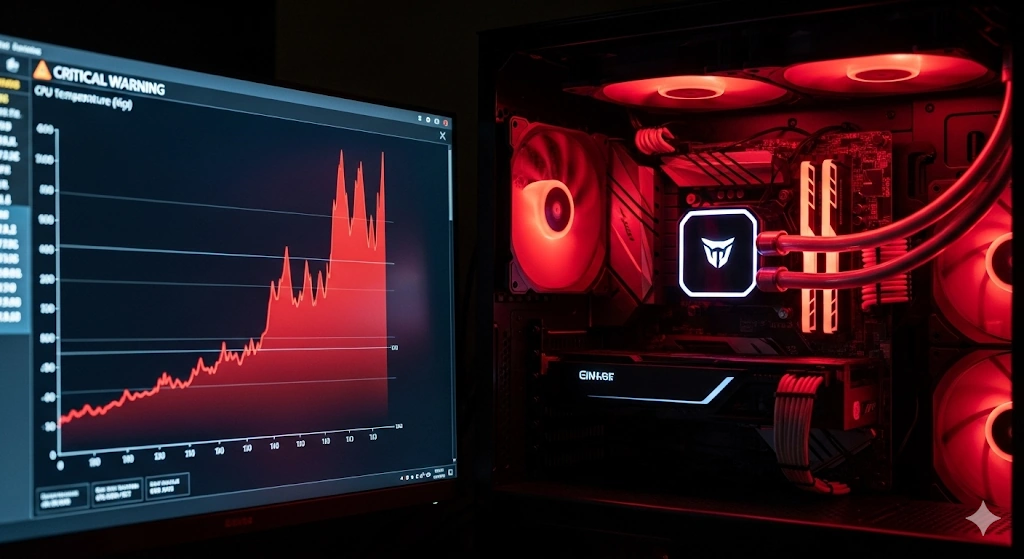

故障を疑うべき温度の目安

具体的な症状としては、パソコンを起動しただけ(アイドリング状態)でCPU温度が80℃以上に達したり、少し負荷をかけただけで上限温度の90℃~100℃に張り付いたりする現象が挙げられます。近年のCPUは、高温による破損を防ぐために「サーマルスロットリング」という保護機能が働き、自動的に性能を落として発熱を抑えようとします。この機能が作動すると、パソコンの動作が極端に重くなるため、性能低下によって異常に気づくケースも少なくありません。

正常時のCPU温度は?

正常な簡易水冷システムであれば、アイドリング時のCPU温度は30℃~40℃台、ゲームや動画編集などの高負荷時でも60℃~80℃台に収まるのが一般的です。これらを大幅に超える場合は、何らかの冷却トラブルが発生している可能性が非常に高いと言えます。

ポンプが回らない時に確認すべきポイント

CPU温度の異常からポンプの不調が疑われる場合、次に「本当にポンプが回っていないのか」を確認する必要があります。確認方法は、物理的な方法とソフトウェアを使う方法の2つに大別されます。

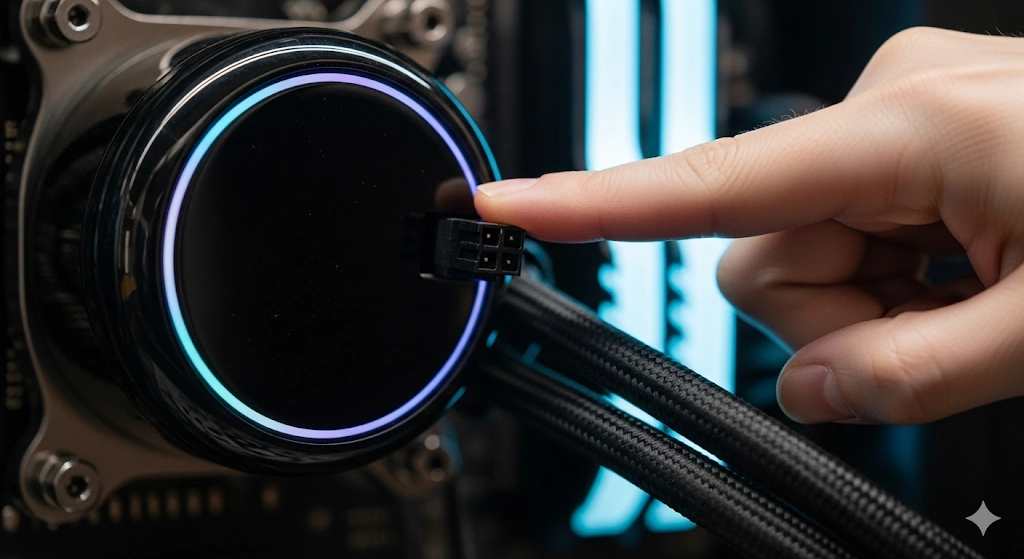

物理的な動作確認

最も原始的かつ直接的な方法が、ポンプ本体の動作音や振動を確認することです。パソコンの電源が入っている状態で、CPUヘッド(ポンプと一体化している部分)に耳を近づけてみましょう。

「ブーン」という微かなモーター音や、手に触れてみて僅かな振動が感じられれば、少なくともポンプのモーター自体は通電し、回転しようとしていることが分かります。もし完全に無音・無振動であれば、電源が供給されていないか、モーターが完全に故障している可能性が考えられます。

注意:モーターが回っていても安心は禁物

モーターの回転が確認できても、冷却水を送り出すための内部の羽根(インペラ)が破損・固着している場合があります。この場合、モーターは空回りしているだけで冷却水は循環しないため、冷却性能はゼロのままです。そのため、音や振動だけでなく、後述するソフトウェアでの確認も併せて行うことが重要です。

ソフトウェアでの回転数確認

ポンプの回転数(RPM)は、BIOS(UEFI)や専用のモニタリングソフトで確認できます。PC起動時に「Delete」キーや「F2」キーを連打してBIOS画面に入り、「ハードウェアモニター」などの項目を探すと、接続されているファンの回転数一覧が表示されます。ポンプが接続されている端子の回転数が「0 RPM」や「N/A」と表示されていれば、ポンプが認識されていないか、停止している証拠です。

また、Windows上では「HWiNFO」や各マザーボードメーカーが提供するユーティリティソフトを使うことで、リアルタイムの回転数を確認できます。

ポンプの異音で故障のサインを判別

冷却性能の低下とあわせて注意したいのが、ポンプから発生する異音です。正常な状態でも微かな動作音はしますが、明らかに普段と違う音が聞こえる場合は、故障が進行しているサインかもしれません。

代表的な異音には、以下のようなものがあります。

- 「カラカラ」「カタカタ」という音: 内部のベアリングが摩耗・破損している可能性があります。放置すると、いずれ完全にポンプが停止する危険性が高いです。

- 「コポコポ」「チャポチャポ」という水の音: 冷却水路内に空気が混入している状態(エア噛み)が考えられます。冷却液の自然蒸発によって発生しやすく、冷却効率の低下やポンプへのダメージにつながります。

- 「ジジジ」という高周波音: モーターのコイル鳴きや、内部の気泡がインペラに当たることで発生することがあります。

エア噛みは、ラジエーターの設置位置をポンプより高くしたり、PCケースを優しく揺らしたりすることで改善する場合があります。しかし、異音が続く場合は冷却液が相当量減少している可能性もあり、製品寿命が近いサインと捉えるべきでしょう。

これらの異音は、性能低下の前兆として現れることが多いため、聞こえ始めたら早めにデータのバックアップを取り、クーラーの交換を検討することをおすすめします。

考えられる簡易水冷の初期不良とは

「購入・設置したばかりなのに全く冷えない」という場合は、製品の初期不良を疑う必要があります。簡易水冷は複雑な構造を持つため、一定の確率で製造上の不備が含まれることがあります。

主な初期不良の例としては、以下のようなケースが挙げられます。

- 冷却液の不足・封入漏れ: 製造時に規定量の冷却液が充填されておらず、ポンプが空打ちしてしまう。

- 内部の水路詰まり: 製造過程で混入した不純物(スラッジ)が水路を塞ぎ、冷却液が循環しない。

- ポンプの初期故障: ポンプ自体が最初から動作しない、あるいはすぐに停止してしまう。

設置ミスとの切り分けも重要

初期不良を疑う前に、まずは設置ミスがないか再確認しましょう。特に初心者に多いのが、CPUヘッドの保護フィルムを剥がし忘れるという単純なミスです。フィルム一枚を隔てるだけで熱伝導は劇的に悪化し、全く冷えなくなります。その他、CPUグリスの塗り忘れや塗りムラ、ヘッドの固定ネジの締め付けが不均一でCPUと密着していない、といったケースも冷却不良の直接的な原因となります。

これらの設置ミスを確認しても状況が改善しない場合は、初期不良の可能性が濃厚です。速やかに購入店やメーカーのサポートに連絡し、保証期間内に交換や修理の対応を依頼してください。

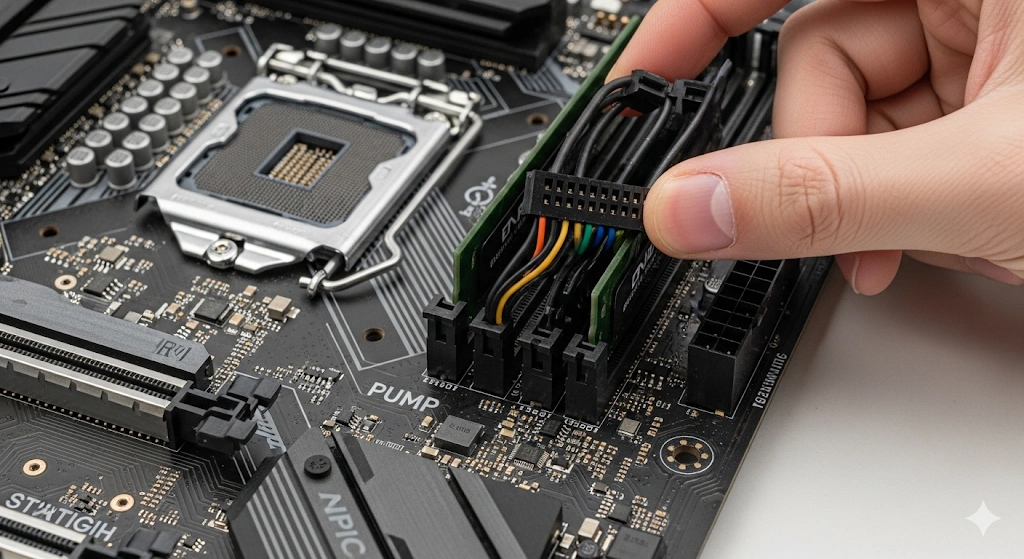

ポンプ配線の接続ミスがないかチェック

冷却不良の原因として、ポンプの故障と同じくらい多いのが、単純な配線の接続ミスです。ポンプへ正しく電力が供給されていなければ、当然ながら動作することはありません。

ポンプの電源ケーブルは、マザーボード上の特定のヘッダーピンに接続する必要があります。説明書をよく確認し、正しい場所に接続されているかチェックしましょう。

主な接続先は以下の通りです。

| ヘッダー名 | 説明 |

|---|---|

| W_PUMP / AIO_PUMP | 多くのマザーボードに搭載されている簡易水冷ポンプ専用の端子です。ここに接続するのが最も理想的です。 |

| CPU_FAN | CPUファン用の端子ですが、ポンプの接続も可能です。ただし、BIOSで後述する設定変更が必要になります。 |

| CHA_FAN / SYS_FAN | ケースファン用の端子です。こちらも接続は可能ですが、BIOSでの設定が必須です。 |

また、一部のモデルではマザーボードからの給電とは別に、電源ユニットから直接SATA電源ケーブルを接続する必要がある製品も存在します。このケーブルの接続を忘れると、LEDは光るのにポンプが動かない、といった症状が発生するため注意が必要です。

コネクタには3ピンと4ピンの形状がありますが、基本的に互換性があります。例えば、3ピンのポンプコネクタを4ピンの端子に挿しても問題なく動作します。大切なのは、形状よりも「どの端子に挿すか」と「その後のBIOS設定」です。

簡易水冷ポンプ故障の確認と具体的な対処法

- ポンプ回転数の設定確認はBIOSで

- 簡易水冷の寿命と交換時期の判断基準

- 簡易水冷はやめとけと言われる理由とは

- 最終的な簡易水冷ポンプ故障の確認手順

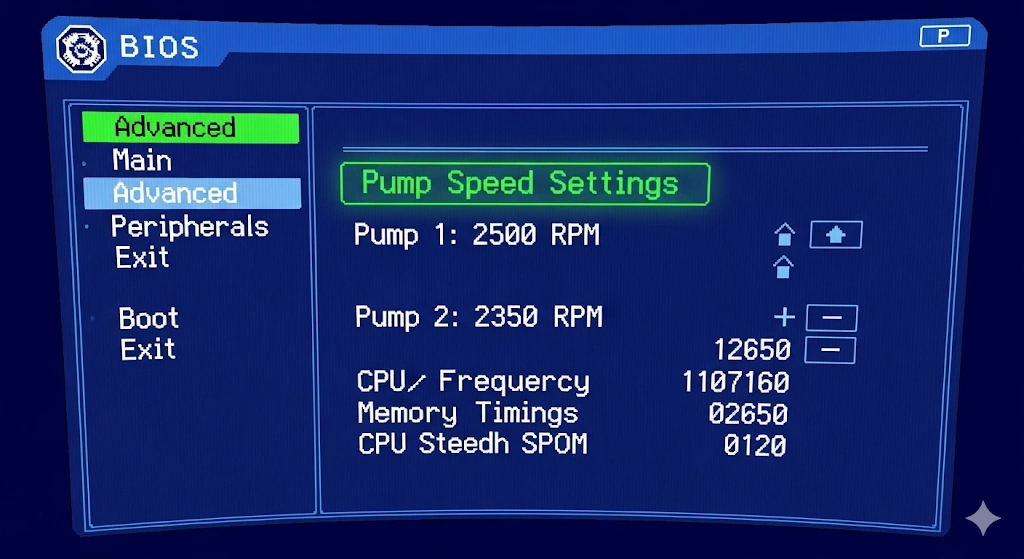

ポンプ回転数の設定確認はBIOSで

ポンプの配線が正しいことを確認しても動作しない場合、次にチェックすべきはBIOS(UEFI)の設定です。マザーボードは、接続された機器がファンなのかポンプなのかを自動で判別できないため、手動で正しい動作モードに設定してあげる必要があります。

簡易水冷のポンプは、常に100%の出力(フルスピード)で回転させるのが基本です。CPUファンのように温度に応じて回転数を変動させると、冷却能力が不安定になったり、ポンプの寿命を縮めたりする原因になります。

BIOSでの設定手順

- PCの電源を入れ、起動画面で「Delete」または「F2」キーを連打してBIOS画面に入ります。

- 「Monitor」や「Fan Control」といったメニューを探します。(名称はメーカーにより異なります)

- ポンプを接続した端子(例: CPU_FAN, W_PUMP)を選択します。

- 動作モードを「PWM Mode」や「DC Mode」から「Full Speed」や「100%」に設定します。電圧制御(DC)かPWM制御かを選択する画面では、接続したポンプの仕様に合わせますが、どちらでもフルスピード設定は可能です。

- 設定を保存(F10キーが多い)して再起動します。

CPU_FAN端子に接続した場合の注意点

特にCPU_FAN端子にポンプを接続した場合、デフォルト設定ではCPU温度に連動して回転数が自動調整されるようになっています。このままだとポンプが低速回転したり、停止したりする可能性があるため、必ず手動でフルスピードに固定する設定変更を行ってください。

この設定を見直すだけで、冷却不良が嘘のように改善されるケースは少なくありません。故障と判断する前に、必ず一度は確認しておきたい重要なポイントです。

簡易水冷の寿命と交換時期の判断基準

あらゆるPCパーツに寿命があるように、簡易水冷クーラーも未来永劫使えるわけではありません。一般的に、簡易水冷の寿命は3年~5年が目安とされています。

寿命を迎える主な原因は、以下の2つです。

- 冷却液の自然蒸発(パーミエーション)

密閉されているように見えても、チューブの素材を通り抜けてごく僅かながら冷却液は気化していきます。数年単位で液量が減少すると、内部に空気が溜まり、冷却効率の低下や異音(エア噛み)、ポンプの故障を引き起こします。 - ポンプの機械的な摩耗

24時間365日動き続けるポンプは、内部のモーターやベアリングが徐々に摩耗していきます。これにより、回転数の低下や異音の発生、最終的な完全停止に至ります。

交換を判断すべきサイン

以下のような症状が見られたら、寿命が近いサインと考え、交換を検討しましょう。

- 購入当初より明らかにCPU温度が高い

- 以前は聞こえなかった異音がするようになった

- モニタリングソフトで確認できるポンプ回転数が不安定、または低下している

メーカーが設定している保証期間も一つの目安になります。多くの製品は2年~3年、ハイエンドモデルでは5年~6年の保証が付いています。保証期間が切れたあたりから、いつ故障してもおかしくないと考え、予防的に交換するのも賢明な判断です。

簡易水冷はやめとけと言われる理由とは

高い冷却性能とスタイリッシュな見た目で人気の簡易水冷ですが、一方で一部の自作PCユーザーからは「簡易水冷はやめとけ」という声も聞かれます。これには、ここまで解説してきた内容とも関連する、いくつかの明確な理由が存在します。

最大の理由は、やはり故障リスクの高さにあります。特に、冷却液が漏れ出す「水漏れ」は、マザーボードやグラフィックボードといった高価なパーツを巻き込んでPC全体を破壊しかねない、最も恐ろしいトラブルです。

また、ポンプという可動部品が存在するため、ファンが回るだけのシンプルな構造の空冷クーラーに比べて、故障する可能性のある箇所が多いのも事実です。突然ポンプが停止すれば、CPUは一気に危険な温度に達します。

ここでは、簡易水冷と高性能な空冷クーラーのメリット・デメリットを比較してみましょう。

| 比較項目 | 簡易水冷クーラー | 高性能空冷クーラー |

|---|---|---|

| 冷却性能 | ◎ 高い(特に高発熱CPUに強い) | 〇 ハイエンドモデルは水冷に匹敵 |

| 静音性 | 〇 ファンを低速で運用しやすい | △ 高負荷時にファンノイズが増加 |

| デザイン性 | ◎ LED搭載など見た目が良い | △ 無骨なデザインが多い |

| 価格 | △ 高価なモデルが多い | ◎ コストパフォーマンスが高い |

| 故障リスク | △ 水漏れ・ポンプ故障のリスクあり | ◎ 非常に低い(ファン故障のみ) |

| 寿命 | △ 3~5年が目安 | ◎ 10年以上使用できることも |

このように、簡易水冷は性能やデザイン性を追求するユーザー向けの選択肢であり、その裏返しとしてコストや故障リスクを受け入れる必要があります。一方で、空冷クーラーは信頼性とコストパフォーマンスを重視するユーザーにとって、非常に堅実な選択肢と言えるでしょう。どちらが良い・悪いではなく、自身の価値観やPCの用途に合わせて選ぶことが重要です。

最終的な簡易水冷ポンプ故障の確認手順

最後に、この記事の総まとめとして、簡易水冷のポンプ故障を最終的に確認するためのチェックリストを以下に示します。上から順番に確認していくことで、問題の原因を効率的に切り分けることができます。

- CPU温度がアイドリング時でも異常に高くないか確認する

- 高負荷時に動作が重くなるサーマルスロットリングが発生していないか

- ポンプ本体に耳を近づけ、モーターの動作音や振動があるか確かめる

- BIOSや監視ソフトを使い、ポンプの回転数(RPM)が表示されるかチェックする

- 「カラカラ」や「コポコポ」といった異音が発生していないか確認する

- 新品の場合は、CPUヘッドの保護フィルムを剥がし忘れていないか再確認する

- CPUグリスが適切に塗布されているか、ヘッドはしっかり密着しているか

- ポンプの電源ケーブルがマザーボードの正しい端子に接続されているか

- SATA電源ケーブルの接続が必要なモデルではないか説明書で確認する

- BIOS設定で、ポンプを接続した端子がフルスピード(100%)で動作する設定になっているか

- これらの確認を行っても改善しない場合は、製品の経年劣化(寿命)を疑う

- 使用期間が3~5年を超えている場合は、交換を検討する時期

- メーカー保証期間内であれば、サポートに連絡して修理や交換を依頼する

- 空冷とのメリット・デメリットを比較し、次のクーラーを選ぶ際の参考にする

- トラブルを未然に防ぐため、定期的な温度や動作音のチェックを習慣づける