自作PCの冷却性能を追求する上で、「PCケースの底面ファンに効果はあるのか?」と疑問に思ったことはありませんか。フロントファンやリアファンに比べて影が薄い存在ですが、実はエアフローを劇的に改善するポテンシャルを秘めています。

この記事では、PCケースの底面ファンの効果について、底面ファンの向きは吸気と排気のどちらが良いのか、そしてケースファン全体の吸気と排気のバランスの重要性を徹底的に解説します。PCケースの吸気過多が招く意外な落とし穴や、底面ファンはいらないと言われるケース、重量級グラボを支える底面ファンとグラボステーの干渉問題にも触れていきます。

PCケースの底面吸気と底面排気の役割を正しく理解し、あなたのPCに最適な、いわばPCケースのエアフロー最強モデルを構築するための知識を深掘りしていきましょう。

- 底面ファンの基本的な効果とメリット

- 正しいファンの向きとエアフローの構築方法

- 設置する際の注意点やデメリット

- 冷却性能を高めるおすすめのファン

PCケース底面ファンの効果とエアフローの基本

- 底面ファンの効果と導入メリット

- PCケースは底面吸気?底面排気?

- 正しい底面ファンの向きと確認方法

- ケースファン吸気と排気の最適バランス

- PCケースの吸気過多が招く冷却低下

底面ファンの効果と導入メリット

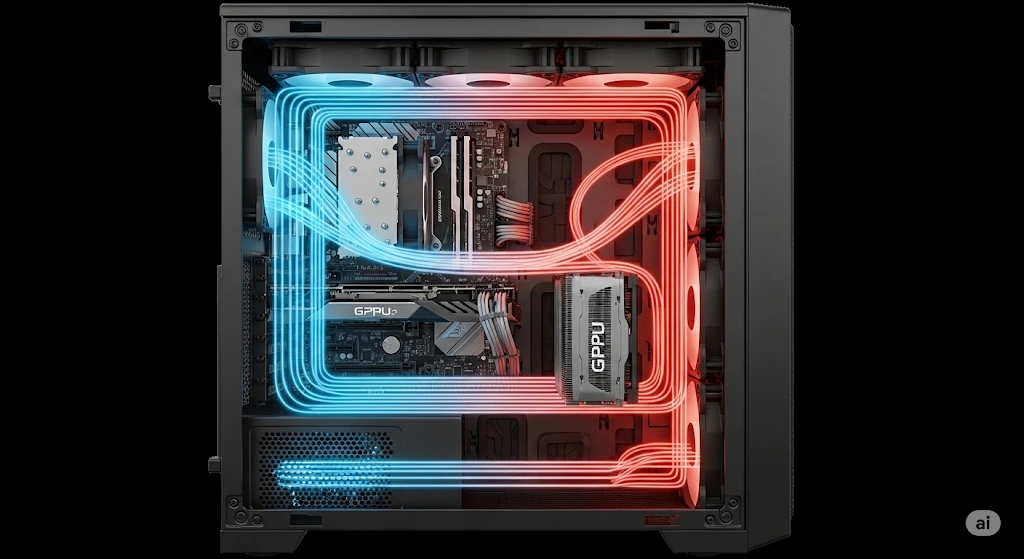

PCケースの底面ファンは、PC内部のエアフローを改善し、全体の冷却性能を向上させる重要な役割を担います。通常、PCケース内では前面から取り込んだ冷たい空気が、熱を帯びた後に背面や天面から排出される空気の流れが作られます。しかし、この流れから外れやすいケース底部には、CPUやグラフィックボードから排出された暖かい空気が滞留しがちです。

底面ファンを設置することで、この滞留した空気を強制的に動かし、スムーズな空気循環を促進します。特に、現代のPCパーツで最も発熱源となりやすいグラフィックボードに対して、直接冷たい空気を送り込める点は大きなメリットです。これにより、グラボの温度を効果的に下げ、高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持しやすくなります。

底面ファン導入の主なメリット

- ケース下部に滞留する熱を解消し、エアフローを改善

- グラフィックボードを直接冷却し、パフォーマンスを安定化

- 全体の冷却を補助し、他のファンの負担を軽減

- ファンの負荷分散による静音性の向上

また、ケース全体のエアフローを複数のファンで分担することで、各ファンの回転数を低く抑えることが可能になります。結果として、PC全体の静音性を高める効果も期待できるでしょう。

PCケースは底面吸気?底面排気?

底面ファンを設置する際、最も重要な選択が「吸気」と「排気」のどちらで使うかです。結論から言うと、多くの構成で推奨されるのは「吸気」です。これは、熱源であるグラフィックボードにケース外部の新鮮で冷たい空気を直接送り込むことができるため、非常に高い冷却効果が期待できるからです。

一方で「排気」として使用するケースも考えられます。ケースの構造上、電源ユニットなどから出る熱が下部にこもりやすい場合に、それを直接外へ排出する目的で設置します。ただし、この場合グラボが吸い込むための冷たい空気が不足し、かえって温度が上昇する可能性も否定できません。

それぞれのメリットとデメリットを理解し、ご自身のPC環境に合わせて選択することが重要です。

| 方向 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 吸気 | グラフィックボードを直接冷却できるため、冷却効率が非常に高い。 | 床に近い位置から吸気するため、ホコリを吸い込みやすい。ケースの足が低いと吸気効率が落ちる。 |

| 排気 | 電源ユニット周辺など、ケース下部に溜まった熱を効率的に排出できる。 | グラボが吸うべき冷たい空気を奪ってしまい、グラボの温度が上がる可能性がある。 |

ホコリ対策は必須

底面を吸気で運用する場合、床のホコリをダイレクトに吸い上げてしまうリスクがあります。必ずダストフィルターが設置されているか確認し、定期的な清掃を心がけましょう。PCを台の上に乗せるなど、床から距離を置くことも有効な対策です。

正しい底面ファンの向きと確認方法

底面ファンを「吸気」または「排気」で正しく設置するためには、ファンの風がどちらの方向に流れるかを知る必要があります。ファンの向きを間違えると、意図したエアフローが構築できず、冷却性能が著しく低下するため、設置前に必ず確認しましょう。

ファンの向きを確認するには、主に3つの方法があります。

1. ファンの側面にある矢印を確認する

多くのケースファンには、側面のフレーム部分に2つの矢印が刻印されています。一つはファンブレードの回転方向を示し、もう一つが風の流れる方向を示しています。この風向を示す矢印の向きで、吸気側と排気側を判断するのが最も確実です。

2. ファンブレードのデザインとフレームの形状で判断する

矢印がない場合でも、ファンの形状から向きを判断できます。一般的に、ロゴやメーカー名が貼られている美しい面が「吸気側」です。風は、ファンブレードのカーブがえぐれている側から、モーターを支える支柱(フレーム)がある裏側へと流れます。つまり、支柱が見える面が「排気側」となります。

3. 実際に動作させて確認する

PC組み立て後、実際に電源を入れてファンの前にティッシュペーパーなどをかざすことで、最終確認ができます。ティッシュがファンに吸い寄せられれば「吸気」、吹き飛ばされれば「排気」です。この方法は確実ですが、組み立て後に向きを修正するのは手間がかかるため、あくまで最後のチェックとして活用するのが良いでしょう。

基本は「ロゴや綺麗な面が吸気、支柱やケーブルがある裏側が排気」と覚えておくと、ほとんどのファンで間違うことはありません。

ケースファン吸気と排気の最適バランス

PC全体の冷却効率を高めるには、個々のファンの向きだけでなく、ケース全体の吸気量と排気量のバランスが極めて重要になります。このバランスは、ケース内の気圧によって「正圧」と「負圧」という状態に分けられます。

- 正圧:吸気量が排気量を上回る状態。ケース内部の気圧が外より高くなり、ファン以外の隙間から空気が押し出される。

- 負圧:排気量が吸気量を上回る状態。ケース内部の気圧が外より低くなり、ファン以外のあらゆる隙間から空気を吸い込もうとする。

結論として、多くの自作PCで理想とされるのは、吸気量が排気量をわずかに上回る「弱正圧」の状態です。これにより、正圧と負圧のメリットを両立できます。

「弱正圧」のメリット

弱正圧にすることで、ホコリの侵入をコントロールしやすくなります。空気は主にフィルター付きの吸気ファンからのみ入ってくるため、フィルターのないPCIスロットの隙間などからホコリが侵入するのを防げます。同時に、十分な排気能力も確保されているため、ケース内に熱がこもることもなく、効率的な排熱が可能です。

このバランスはファンの「数」ではなく、各ファンの性能値である「CFM(風量)」を合計して計算します。ただし、吸気ファンにはダストフィルターが付いていることが多く、その抵抗によってカタログ値よりも風量が15%~30%程度低下することを考慮に入れる必要があります。

PCケースの吸気過多が招く冷却低下

ホコリ対策に有効な「正圧」ですが、これが過度になると、つまり「吸気過多」の状態になると、かえって冷却性能を低下させてしまうことがあります。良かれと思って吸気ファンを増設した結果、PCが冷えなくなるという逆効果を招く可能性があるのです。

吸気量が排気量を大幅に上回ると、ケース内に取り込まれた空気がスムーズに排出されず、特定の場所で渦を巻くように滞留してしまいます。こうなると、新鮮な冷気がCPUやグラボといった発熱源に届く前に、滞留した暖かい空気と混ざってしまい、冷却効率が大きく落ち込みます。

さらに、新鮮な冷気がパーツを冷やす前に、近くの排気ファンからすぐに排出されてしまう「ショートサーキット」と呼ばれる現象も起こりやすくなります。これは、エアフローの設計が無駄になってしまっている状態です。

部分負圧によるホコリの侵入

もう一つの注意点が「部分負圧」の発生です。ケース全体としては正圧でも、電源ユニットのファンのように局所的に吸引力が強いパーツの周辺では、部分的に負圧状態になることがあります。その結果、近くにある拡張スロットの隙間など、ダストフィルターのない場所から直接ホコリを吸い込んでしまうのです。

これらの理由から、単純に吸気ファンを増やせば良いというわけではなく、排気とのバランスを考慮した、計算されたエアフロー設計が不可欠です。

PCケース底面ファンの効果を活かす注意点

- 底面ファンがいらない場合の判断基準

- 底面ファンとグラボステーの干渉問題

- 設置前に確認すべきPCケースの注意点

- ケースファン最強モデル3選

- PCケースのエアフロー最強モデル3選

- まとめ:PCケース底面ファンの効果

底面ファンがいらない場合の判断基準

ここまで底面ファンのメリットを解説してきましたが、全てのPC構成において底面ファンが必須というわけではありません。PCの用途やパーツ構成、使用するケースによっては、底面ファンがなくても十分な冷却が可能であり、設置する必要がないケースも存在します。

底面ファンが不要、もしく効果が薄いと考えられる主なケースは以下の通りです。

1. 発熱の少ないパーツ構成

インターネット閲覧やオフィスソフトの使用がメインで、高性能なグラフィックボードを搭載していないPCの場合、そもそもPC全体の総発熱量が少ないため、フロントファンとリアファンによる基本的なエアフローで十分冷却できます。

2. エアフローに優れたPCケースを使用している

フロントパネルが全面メッシュで、強力なファンが標準で複数搭載されているようなエアフロー特化型のケースでは、底面ファンを追加せずとも内部は十分に冷却されます。このようなケースでは、底面ファンを追加しても温度変化がほとんど見られないこともあります。

まずは底面ファンなしの状態でPCを運用し、各種パーツの温度をモニタリングソフトで確認してみましょう。特に高負荷時にグラボの温度が懸念されるようなら、その時点で底面ファンの増設を検討するのが最も合理的です。

底面ファンとグラボステーの干渉問題

近年、グラフィックボードは高性能化に伴い大型化・重量化が進んでおり、その重さでPCケースのスロット部分や基板が歪んだり損傷したりするのを防ぐため、「グラフィックボードサポートステイ」の使用が一般的になっています。

しかし、このサポートステイの多くはケースの底面に設置する「つっぱり棒」タイプであり、底面ファンと物理的に干渉してしまうという問題が頻繁に発生します。ファンを設置したい場所にステイを置かなければならず、どちらかを諦めるしかない状況に陥ることがあります。

この問題を回避するための対策はいくつか存在します。

干渉を避けるための対策

- 設置場所を調整できるステイを選ぶ:マグネット式で、ファンのフレームの上やファンとファンの隙間など、設置場所を柔軟に選べるスリムな製品を選択する。

- PCIスロット固定タイプを利用する:ケースの拡張スロットのネジと共締めして、グラボを横から支えるタイプのステイを使用する。これなら底面スペースを一切使用しません。

- 吊り下げタイプを利用する:あまり一般的ではありませんが、ケース上部からワイヤーなどでグラボを吊り下げるタイプの製品も存在します。

- ケース付属のサポート機能を使う:一部のPCケースには、マザーボードのネジ穴などを利用した小型のサポートステイが標準で付属している場合があります。

底面ファンの増設を検討する際は、ご自身のグラボの重量と、使用するサポートステイの種類をあらかじめ考慮しておくことが重要です。

設置前に確認すべきPCケースの注意点

底面ファンを設置しようと思っても、お使いのPCケースが対応していなければ取り付けることはできません。増設を計画する前に、いくつか確認すべき重要な注意点があります。

1. ケースの対応スペックを確認する

最も基本的なことですが、PCケースが底面ファンに対応しているかを確認する必要があります。特に安価なモデルやコンパクトなケースでは、底面にファンを搭載するネジ穴(マウント)が用意されていないことが少なくありません。ケースの製品ページやマニュアルで、底面に何mmのファンが何基搭載可能かを必ず確認してください。

2. ケーブルやパーツとのクリアランス

ファンマウントがあったとしても、物理的なスペースが確保されていなければ設置は困難です。特にケース下部には、電源ユニットから伸びる各種ケーブルが集中します。綺麗に裏配線ができないケースだと、ケーブルの束がファンと干渉してしまう可能性があります。また、フロントパネル用のUSBや音声端子のコネクタがマザーボード下部にあるため、それらのケーブルとの干渉も考慮する必要があります。

PCの設置場所も重要

底面ファン、特に吸気で使う場合、PC本体の設置環境も冷却性能に大きく影響します。ケースの足が短かったり、毛の長いカーペットの上に直接PCを置いたりすると、ファンが空気を吸い込むための隙間がなくなり、性能を全く発揮できません。PCは硬く平らな床や台の上に置き、ケースの底面には十分なスペースを確保するようにしましょう。

ケースファン最強モデル3選

底面ファンを選ぶ際は、風量(CFM)だけでなく、フィルターなどの障害物があっても風を送り込む力、すなわち「静圧」が高いモデルが適しています。ここでは、実績と人気があり、様々なニーズに応えるおすすめのファンを3つ紹介します。

どれも素晴らしいファンですが、目的や予算に合わせて選ぶのがポイントです。静音性を極めるならNoctua、光らせたいならThermalright、とにかくコスパならサイズ、といった選び方ができますね。

| メーカー / 製品名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| Noctua / NF-F12 PWM | 圧倒的な静音性と高い信頼性を誇る定番ファン。高い静圧性能で、フィルター越しの吸気やヒートシンクへの送風に最適。性能を追求するならまず候補に挙がる逸品。 | 価格は高くても、とにかく静かで高性能なファンを求める人。長期間安心して使える信頼性を重視する人。 |

| サイズ / WONDER SNAIL | 日本の老舗PCパーツメーカー「サイズ」が開発した、高い冷却性能と優れたコストパフォーマンスを両立したファン。新設計の渦巻状フィンが特徴で、力強い風を生み出します。 | 性能は妥協したくないが、予算は抑えたい人。手頃な価格でPC全体の冷却性能を底上げしたい人。 |

| Thermalright / TL-S12W | 高性能なCPUクーラーで定評のあるメーカーのARGBファン。ファンブレードではなく外周のリングが光る、主張しすぎないデザインが魅力。性能も十分で、ドレスアップと冷却を両立できます。 | PCを光らせたいが、派手すぎるのは好まない人。デザイン性と性能のバランスが良いファンを探している人。 |

PCケースのエアフロー最強モデル3選

個々のファンの性能も大切ですが、それ以上にPCケース自体の設計思想がエアフローの効率を大きく左右します。空気の入口から出口までの通り道が最適化されていなければ、どんなに強力なファンを付けても性能は発揮されません。ここでは、設計レベルでエアフローを追求した「最強」と呼ぶにふさわしい、おすすめのPCケースを3つ厳選してご紹介します。

エアフロー最強ケースの選定ポイント

- メッシュ構造の採用:フロントやトップパネルが広範囲にわたりメッシュになっており、圧倒的な吸気・排気効率を実現していること。

- 高性能ファンの標準搭載:追加投資なしで、強力なケースファンが初期状態で複数搭載されていること。

- 余裕のある内部構造:ケーブルマネジメントがしやすく、空気の流れを阻害しない広々とした内部スペースが確保されていること。

最近のトレンドは、やはりフロントが全面メッシュのケースですね。デザイン性もさることながら、冷却性能がガラスパネルとは段違いです。PCのパフォーマンスを最大限引き出したいなら、ケース選びが成功の9割を占めると言っても過言ではありません。

| メーカー / 製品名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| NZXT / H7 Flow RGB | 洗練されたシンプルなデザインと、徹底的に最適化されたエアフロー経路が融合した人気モデル。フロントとトップがメッシュ仕様で通気性は抜群。ケーブル管理機構も秀逸で、初心者でもスムーズな空気の流れを構築しやすい。 | デザイン性と最高の冷却性能を両立させたい人。配線を綺麗にまとめて、エアフローの障害をなくしたい人。 |

| ANTEC / DF700 FLUX | 冷却力を追求する独自プラットフォーム「FLUX」を採用した冷却特化ケース。電源カバー上にグラボを直接冷却する逆回転ファンを標準搭載するなど、熱源をピンポイントで冷却する独創的な設計が光ります。 | とにかく冷却性能を最優先したい人。高負荷なゲームやクリエイティブ作業でPCを酷使する人。 |

| MSI / MPG GUNGNIR 110R | ARGBファンを標準で4基搭載し、デザイン性と冷却性能を高いレベルで両立させたコストパフォーマンスに優れるモデル。フロントパネルは強化ガラスとメッシュのハイブリッド構造で、魅せる要素と吸気性能を両立しています。 | PCの見た目にもこだわりつつ、高いエアフロー性能を手頃な価格で実現したい人。光るPCを組みたい初心者。 |

まとめ:PCケース底面ファンの効果

この記事では、PCケースの底面ファンがもたらす効果と、その能力を最大限に引き出すための知識について多角的に解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 底面ファンはケース下部のエアフローを改善する

- 特に発熱の大きいグラフィックボードの冷却に効果的

- 多くの場合はグラボに直接冷気を送る「吸気」での設置が推奨される

- ファンの向きは側面の矢印やフレーム形状で事前に確認する

- ケース全体の理想的な空気循環は「前から吸って、後ろと上から出す」流れ

- 吸気と排気のバランスはわずかに吸気が上回る「弱正圧」が理想

- 弱正圧はホコリの侵入を防ぎつつ効率的な排熱を両立できる

- 過度な吸気はショートサーキットを招き冷却効率を低下させる可能性がある

- 発熱の少ない構成やエアフロー特化型ケースでは不要な場合もある

- 底面ファンとグラボサポートステイは物理的に干渉しやすい

- 干渉対策にはPCIスロット固定タイプのステイなどが有効

- 設置にはファンマウントや物理的スペースがあるPCケースが必須

- 底面吸気の場合はPCを床に直置きせずホコリ対策を徹底する

- ファン選びでは風量(CFM)だけでなく静圧性能も重要

- 自分のPC構成と目的に合ったファンを選択することが大切

底面ファンは必須パーツではありませんが、適切に導入すればPCの冷却性能と安定性を大きく向上させることができます。ご自身の環境に最適なエアフローを構築し、快適なPCライフをお楽しみください。