「PCゲームを高画質で楽しみたいけど、グラボの熱とファンの音が気になる…」そんな悩みを抱えていませんか?高性能なグラフィックボード(グラボ)は優れた描画性能を持つ一方で、どうしても発熱が大きくなる傾向にあります。この熱を放置すると、パフォーマンスの低下やパーツ寿命の短縮に繋がる可能性も否定できません。

そんな悩みを解決する選択肢の一つが、グラボの簡易水冷キットの導入です。この記事では、グラボの水冷化がもたらすメリットから、事前に知っておくべきGPU簡易水冷のデメリットまで、あらゆる角度から徹底解説します。

具体的なグラボ水冷のやり方や、気になる簡易水冷化したグラボの寿命、さらにはRTX3080やRTX4070向けの簡易水冷キットの事例も交えながら、あなたの疑問に全てお答えします。グラボの冷却性能を向上させ、より快適なPC環境を手に入れたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 簡易水冷のメリットとデメリットが分かる

- グラボ水冷化の具体的な手順を学べる

- 製品の寿命やメンテナンスの目安が分かる

- 自分に合ったキットの選び方が理解できる

グラボの簡易水冷キットを導入前に知るべきこと

- グラボの簡易水冷キットとはどんな製品?

- 知っておきたい水冷化のメリット

- GPUの簡易水冷におけるデメリット

- 空冷クーラーとの冷却性能の比較

- グラボの簡易水冷における寿命

グラボの簡易水冷キットとはどんな製品?

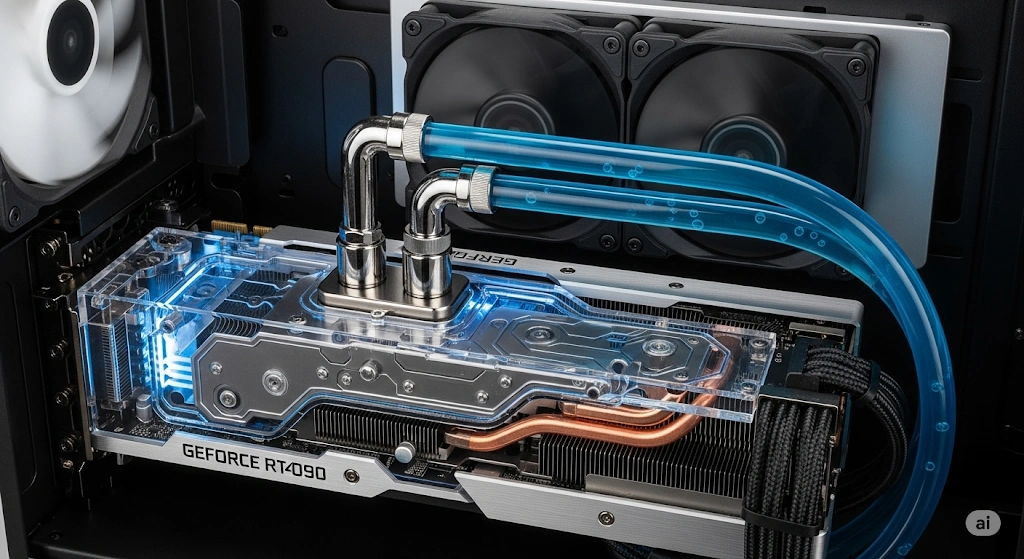

グラボの簡易水冷キットとは、その名の通り、グラフィックボードを冷却するための液体冷却システムを手軽に導入できる製品です。一般的に「AIO(All-In-One)」とも呼ばれ、CPUクーラーの世界では既におなじみの存在かもしれません。

このキットは、主に以下のパーツが一体となって構成されています。

- 水冷ブロック(ウォーターブロック): グラボの熱源であるGPUコアやVRAM(ビデオメモリ)に直接取り付け、熱を吸収するパーツです。

- ポンプ: 冷却液(クーラント)をシステム内で循環させるための動力源となります。

- ラジエーター: 冷却液が運んできた熱を、ファンを使って空気中に放出する放熱器です。

- チューブ: 各パーツを繋ぎ、冷却液の通り道となる管です。

本格的な水冷(カスタム水冷)では、これらのパーツを一つ一つ自分で選び、組み合わせて配管する必要がありますが、簡易水冷キットは最初から全てが組み立てられ、冷却液も充填済みです。このため、ユーザーはグラボの標準クーラーを取り外して水冷キットに換装するだけで、高度な冷却システムを導入できます。

本格水冷との違い

簡易水冷が「手軽な一体型」であるのに対し、本格水冷は自由なパーツ選びとレイアウトが可能な「自作型」です。本格水冷は冷却性能や見た目のカスタマイズ性が非常に高い反面、導入コストや組み立ての難易度、メンテナンスの手間が大きいという特徴があります。手軽に高い冷却効果を得たいなら簡易水冷、究極の性能とロマンを求めるなら本格水冷、という位置づけになります。

知っておきたい水冷化のメリット

グラボを水冷化することには、多くの魅力的なメリットが存在します。最も大きな利点は、なんといっても圧倒的な冷却性能の向上です。

なぜなら、液体は空気よりも熱を伝える効率が格段に高く、GPUから発生した熱を素早く吸収し、大型のラジエーターで効率的にPCケースの外へ排出できるからです。これにより、高負荷なゲームプレイ中でもGPU温度を低温に保つことが可能になります。

実際に、空冷では70℃を超えていたGPU温度が、水冷化によって50℃台まで低下したという事例は少なくありません。温度に余裕が生まれることで、GPUの性能を自動的に引き上げる「GPU Boost」機能がより高いクロックで動作しやすくなり、結果的にフレームレートが向上する効果も期待できます。

静音性とエアフローの改善

冷却性能の向上は、静音性の向上にも直結します。空冷クーラーは高負荷時にファンが高速回転し、大きな騒音の原因となりがちです。しかし、簡易水冷であればラジエーターのファンを比較的低速で運転させても十分な冷却が可能なため、PC全体の動作音を大幅に抑えることができます。

さらに、グラボ本体がスリムになることで、PCケース内のエアフロー(空気の流れ)が改善されるという副次的なメリットもあります。巨大な空冷クーラーが占有していたスペースが空くため、他のパーツの冷却にも良い影響を与えるでしょう。このように、グラボの水冷化は冷却、性能、静音性という多角的なメリットを提供してくれます。

GPUの簡易水冷におけるデメリット

多くのメリットがある一方で、GPUを簡易水冷化するにはいくつかのデメリットや注意点を理解しておく必要があります。最も大きなハードルは、導入コストと手間の問題です。

簡易水冷キットは、同程度の冷却性能を持つ高性能な空冷クーラーと比較して高価な傾向にあります。また、導入にはグラボを一度分解する必要があるため、自作PCの経験がある程度求められます。言ってしまえば、性能向上のためであれば、水冷化の費用でワンランク上のグラボが購入できてしまうケースも少なくありません。

もう一つの重要なデメリットは、故障のリスクとメーカー保証の問題です。

保証失効と水漏れのリスク

グラボの分解行為は、ほとんどのメーカーで保証の対象外となります。つまり、水冷化作業中に万が一グラボを破損させてしまったり、後日不具合が発生したりしても、全て自己責任で対処しなければなりません。

また、液体を扱う以上、確率は低いものの「水漏れ」のリスクはゼロではありません。チューブの劣化や接続部の緩みから冷却液が漏れ出し、他の高価なPCパーツをショートさせてしまう可能性も考慮しておく必要があります。

このように、簡易水冷化は大きなメリットを享受できる可能性がある一方で、相応のコスト、手間、そして何よりも「自己責任」という覚悟が求められるカスタマイズであることを理解しておくことが重要です。

空冷クーラーとの冷却性能の比較

ここで、簡易水冷クーラーと一般的な空冷クーラーの特性を比較してみましょう。どちらかが絶対的に優れているわけではなく、何を重視するかによって最適な選択は変わります。

| 比較項目 | 簡易水冷クーラー | 空冷クーラー |

|---|---|---|

| 冷却性能 | ◎ 非常に高い | 〇 高性能モデルは高い |

| 静音性 | ◎ 高い(ファンを低速で運用可能) | △ 高負荷時にノイズが増えやすい |

| コスト | △ 高価 | ◎ 安価なモデルからある |

| 設置の難易度 | △ やや難しい(分解・ケース互換性) | ◎ 比較的容易 |

| メンテナンス | △ 定期的な清掃が必要 | ◎ ほぼ不要(ホコリ除去程度) |

| 故障リスク | △ 水漏れ・ポンプ故障の可能性 | ◎ 低い(ファン故障のみ) |

| PCケース内空間 | ◎ 広く、エアフローが良い | × 狭くなりやすい |

表から分かる通り、冷却性能と静音性、そして見た目のスマートさを追求するなら簡易水冷が非常に有利です。特に、RTX 4090のような発熱の大きいハイエンドGPUの性能を最大限に引き出しつつ、静かな環境を維持したい場合には最適な選択肢と言えます。

一方で、コストパフォーマンスと信頼性、導入の手軽さを重視するなら空冷クーラーに軍配が上がります。致命的な故障のリスクが極めて低く、安心して長期間使用できる点は大きな魅力です。自分の予算やPCスキル、そして何を最も大切にしたいかを考えて選ぶことが後悔しないための鍵となります。

グラボの簡易水冷における寿命

「簡易水冷は寿命が短い」という話を聞いたことがあるかもしれません。実際のところ、簡易水冷クーラーの寿命は、製品の品質や使用環境にもよりますが、一般的に3年~7年程度が目安とされています。

この寿命に最も大きく関わるのが、冷却液の「パーミエーション」という現象です。これは、密閉されているはずのチューブの素材を、冷却液がごく微量ながら通り抜けて自然に蒸発してしまう現象を指します。長期間使用するうちに冷却液が減少し、内部に空気が混入することで、冷却性能の低下やポンプの異音、故障の原因となるのです。

寿命が近いサイン

簡易水冷の寿命が近づくと、PCはいくつかのサインを発するようになります。以下のような症状が見られたら、交換を検討する時期かもしれません。

- CPU/GPU温度の上昇: 以前よりもアイドル時や高負荷時の温度が明らかに高くなった。

- ポンプからの異音: 「カラカラ」「コポコポ」といった、以前はしなかった音が聞こえるようになった。

- ファンの異常な高速回転: 冷却が追い付かず、ラジエーターのファンが常に高速で回転し、PC全体がうるさく感じるようになった。

クーラント補充可能なモデルも登場

これまでは冷却液が減ったら製品ごと交換するのが一般的でした。しかし、近年ではユーザー自身で冷却液を補充できる簡易水冷クーラーも登場しています。これらのモデルは、定期的なメンテナンスによって寿命を大幅に延ばせる可能性があり、長期的なコストパフォーマンスに優れるため、これからの製品選びの新たな選択肢として注目されています。

グラボの簡易水冷キットの選び方と導入手順

- グラボを水冷化するやり方の手順

- AIOマウンタを利用した水冷化の方法

- RTX3080向けの簡易水冷キットの例

- グラボの水冷化における4070の事例

- 製品保証が対象外になるリスク

- 後悔しないグラボ 簡易水冷 キットの選び方

グラボを水冷化するやり方の手順

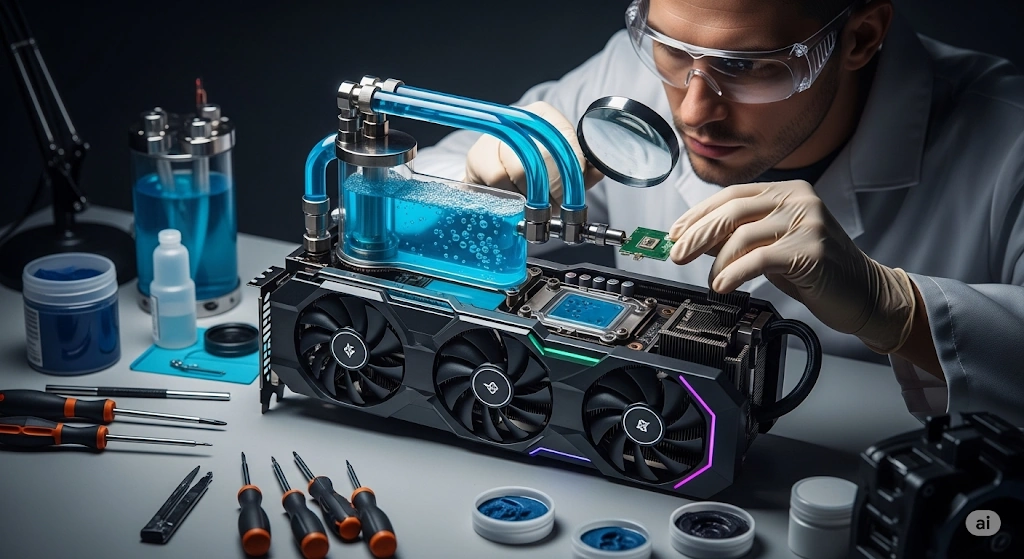

グラボの簡易水冷化は、精密機器を扱うため慎重な作業が求められますが、手順自体はそこまで複雑ではありません。ここでは、一般的な導入手順の概要を解説します。

手順1:準備と動作確認

作業を始める前に、精密ドライバーセットやグリス、サーマルパッドなど必要な工具や材料を揃えましょう。そして最も重要なのが、水冷化する前にグラボが正常に動作するかを必ず確認することです。初期不良のグラボを分解してしまうと、保証が受けられなくなるためです。

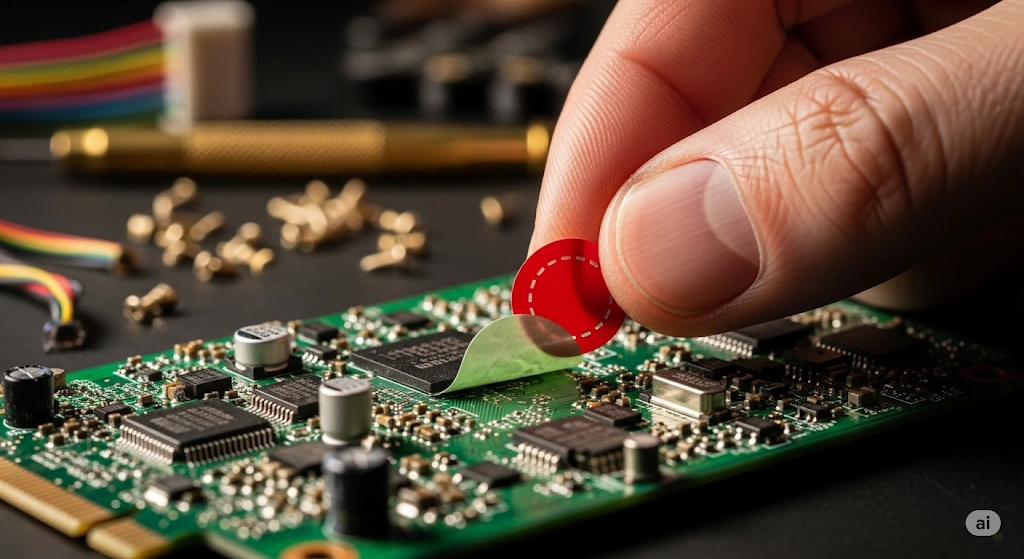

手順2:グラボの分解と清掃

グラボのバックプレートやクーラーを固定しているネジを全て外します。多くの場合、ネジの一部に封印シールが貼られており、これを剥がすと保証が無効になります。クーラーを取り外したら、GPUコアやVRAMに残った古いグリスやサーマルパッドを、無水エタノールなどを使ってきれいに拭き取ります。

基板とクーラーはグリスで密着しているため、少し力を入れないと剥がれないことがあります。勢いよく引っ張らず、ゆっくりと力を加えながら慎重に作業してくださいね。

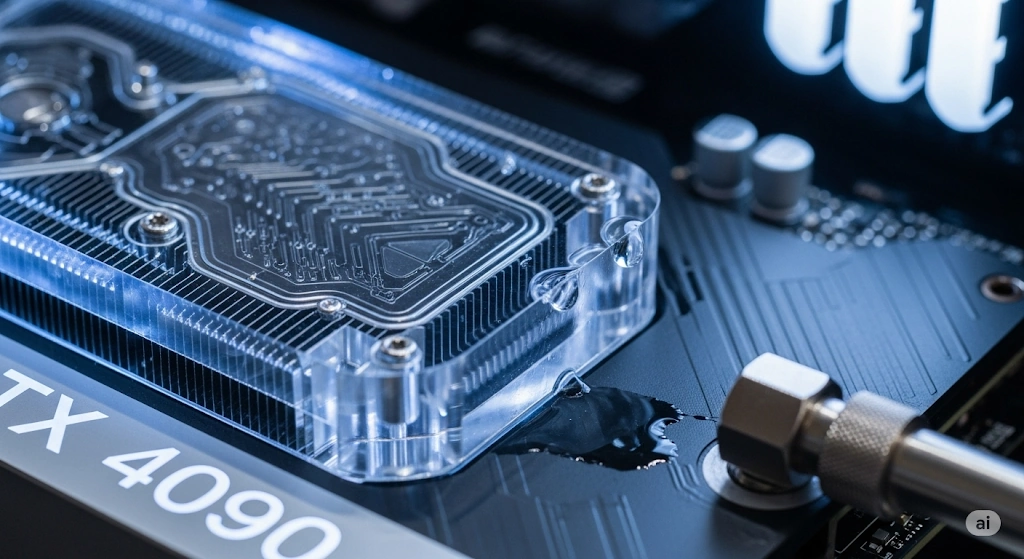

手順3:水冷ブロックの取り付け

簡易水冷キットの説明書に従い、VRAMやVRM電源回路といった冷却が必要な箇所に、指定された厚みのサーマルパッドを貼り付けます。次に、GPUコアに新しいグリスを適量塗布し、その上から水冷ブロックを被せてネジで固定します。

手順4:PCケースへの設置

水冷ブロックを取り付けたグラボをマザーボードのPCIeスロットに装着します。その後、ラジエーターをPCケースのファン搭載スペース(フロントやトップなど)にネジで固定すれば作業は完了です。最後に配線を行い、PCを起動して水漏れがないか、温度が正常かを確認します。

AIOマウンタを利用した水冷化の方法

グラボ専用の簡易水冷キットはまだ種類が限られており、お使いのグラボに対応する製品が見つからない場合もあります。そんな時に検討できるのが、「AIOマウンタ」を利用する方法です。

これは、GPUにCPU用の簡易水冷クーラーを取り付けるための変換ブラケットのようなパーツです。NZXTの「Kraken G12」や、最近ではDURIUSの「グラフィックボード用簡易水冷マウンタ」などが有名です。

この方法のメリットは、以下の通りです。

- 選択肢が豊富: 多くのCPU用簡易水冷クーラーが流用できるため、製品の選択肢が格段に増えます。

- コスト: 組み合わせによっては、専用キットよりも安価にシステムを構築できる可能性があります。

VRAMや電源回路の冷却に注意

ただし、この方法はあくまでGPUコアを直接冷却するものです。VRAMやVRM電源回路といった周辺パーツの冷却は別途行う必要があります。AIOマウンタには冷却用のファンが付属していることが多いですが、それだけでは不十分な場合、アルミ製のヒートシンクなどを別途購入し、基板に貼り付けるといった追加の工夫が求められます。

専用キットに比べて一手間かかりますが、自分の環境に合わせて柔軟なカスタマイズができる面白い選択肢と言えるでしょう。

RTX3080向けの簡易水冷キットの例

NVIDIA GeForce RTX 3080のようなTGP(総グラフィックス電力)が300Wを超えるハイエンドグラボは、まさに簡易水冷化の恩恵を最も受けやすいモデルです。

これらのグラボは非常に高い性能を発揮する一方で発熱も大きく、特にGDDR6Xメモリは高温になりやすいことで知られています。空冷クーラーではGPUコアは冷えていても、VRAM温度が90℃を超えてしまうことも珍しくありません。しかし、簡易水冷化によって水冷ブロックで直接冷却することで、VRAM温度を20℃以上も低下させ、70℃台で安定させることが可能になります。

RTX 3080のリファレンス基板に対応した簡易水冷キットとしては、以下のような製品が挙げられます。

- Alphacool Eiswolf 2 AIO: 本格水冷パーツメーカーであるAlphacool社が手掛ける一体型キットです。高性能な銅製ラジエーターを採用し、高い冷却性能を誇ります。

- EVGA Hybrid Kit: EVGA社の特定のグラボモデル向けに設計された換装キットです。

オリジナル基板用のキットも

リファレンス基板だけでなく、ASUS ROG STRIXやMSI VENTUSといった各メーカーのオリジナル基板に対応した専用の水冷ブロックやキットも、EKWBやBykskiといった専門メーカーからリリースされています。自分のグラボに対応する製品があるか、探してみるのも良いでしょう。

このように発熱の大きいハイエンドモデルにこそ、簡易水冷化は性能の安定と静音化、パーツの長寿命化という大きな価値をもたらしてくれます。

グラボの水冷化における4070の事例

では、RTX 3080のようなハイエンドモデルではなく、GeForce RTX 4070のようなミドルレンジからアッパーミドルに位置するグラボを水冷化する価値はあるのでしょうか。

結論から言うと、性能向上という面では、その効果は限定的である可能性が高いです。RTX 4070はワットパフォーマンスに優れており、多くの空冷モデルでも十分に冷却できるように設計されています。そのため、水冷化して温度をさらに下げても、ベンチマークスコアやフレームレートが劇的に向上することは考えにくいでしょう。

実際にRTX 4070を水冷化した検証事例を見ても、性能差は誤差の範囲に収まることが多いようです。費用対効果を考えると、水冷化のコストをグラボ本体のアップグレードに回した方が、パフォーマンスは確実に向上します。

しかし、水冷化の価値は性能向上だけではありません。たとえ性能が変わらなくても、

- GPU温度を極限まで低く保ちたい

- 高負荷時でもファンの音を気にせず静かにプレイしたい

- 水冷PCならではの見た目を追求したい

という「ロマン」や「快適性」を求めるのであれば、RTX 4070の水冷化も十分に価値のある選択肢です。重要なのは、自分が水冷化に何を求めているのかを明確にすることです。純粋なパフォーマンスアップが目的ならば不要かもしれませんが、より静かで安定したPC環境を構築したいと考えるユーザーにとっては、魅力的なカスタマイズと言えます。

製品保証が対象外になるリスク

前述の通り、グラボの簡易水冷化における最大の注意点がメーカー保証の失効です。ここでは、そのリスクについて改めて詳しく解説します。

ほとんどのグラフィックボードメーカーは、製品保証規定の中で「製品の分解、改造、修理を行った場合」は保証の対象外となることを明記しています。簡易水冷キットへの換装は、まさしくこの「分解・改造」に該当する行為です。

封印シール(Warranty Void If Removed)

多くのグラボでは、クーラーを固定するネジのいくつかに「これを剥がすと保証が無効になります」といった意味の封印シールが貼られています。このシールを剥がしたり、破ったりした時点で、ユーザーが製品を分解したことの証明となり、正規の保証サポートを受ける権利を失うことになります。

これは、以下のような状況で大きな問題となります。

- 作業中の破損: 分解や組み立ての過程で誤って基板を傷つけてしまい、グラボが動かなくなった。

- 原因不明の故障: 水冷化してしばらく使用した後、突然画面が映らなくなるなどの不具合が発生した。

- 初期不良の発覚: 本来であれば無償交換の対象となる初期不良が、分解後に発覚した。

いずれのケースでも、メーカー保証がなければ修理や交換はできず、高価なグラボがただの文鎮になってしまう可能性があります。簡易水冷化に挑戦するということは、この金銭的なリスクを全て自分で引き受けるということに他なりません。この点を十分に理解し、覚悟を持った上で作業に臨むことが不可欠です。

後悔しないグラボの簡易水冷キットの選び方

この記事では、グラボの簡易水冷化に関する様々な情報をお届けしました。最後に、これまでの内容を踏まえ、後悔しないためのキット選びのポイントをまとめます。

- 簡易水冷は手軽に高い冷却性能を得られる一体型キット

- 主なメリットは冷却性能向上、静音化、エアフロー改善

- デメリットはコスト、手間、そして保証失効のリスク

- 空冷はコストと信頼性、簡易水冷は性能と静音性で優れる

- 製品寿命の目安は3年から7年で定期的な清掃が重要

- 近年は冷却液を補充できる長寿命なモデルも登場している

- 導入手順は分解と清掃、ブロック取り付け、PCへの設置

- CPU用クーラーを流用するAIOマウンタという選択肢もある

- RTX3080のようなハイエンドGPUは水冷化の恩恵が大きい

- RTX4070クラスでは性能向上より静音性やロマンが目的になる

- 分解行為は自己責任でありメーカー保証は完全になくなる

- 作業前には必ずグラボの正常動作を確認する

- キットがお使いのグラボに完全に対応しているか確認は必須

- PCケースにラジエーターを設置できるスペースがあるか計測する

- 自分のスキルとリスク許容度を考えて最終判断を下す