「CPUクーラーはいらないのでは?」「なくても大丈夫?」といった疑問から、自作PCやBTOパソコンのパーツ選びを検討している方は少なくないでしょう。特に、CPUに付属するリテールクーラーで十分だと考えがちです。

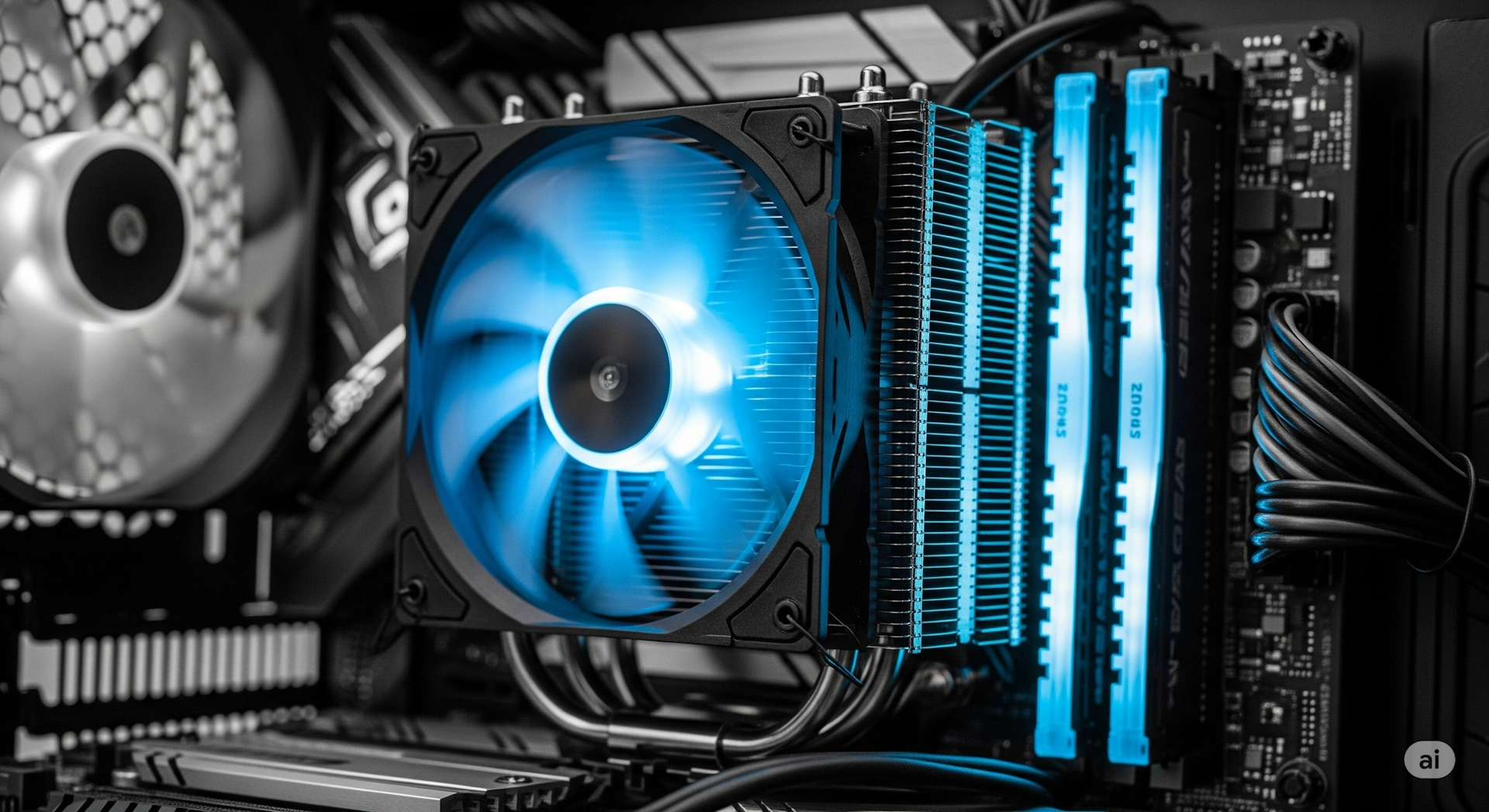

しかし、安定したPC性能を維持するためにCPUクーラーは重要な役割を担っています。空冷や水冷といった冷却方式の違い、PCケースに収まるサイズや正しい選び方、さらにはマザーボードとの対応ソケットや互換性を理解しないと、後悔することになりかねません。

この記事では、なぜCPUクーラーが必要なのかという根本的な理由から、初心者にも分かりやすいおすすめの製品基準まで、網羅的に解説していきます。

- CPUクーラーがPCにとってなぜ必須なのか

- 冷却不足が引き起こす具体的なリスク

- 空冷式と水冷式の違いとそれぞれの選び方

- PCパーツとの互換性やサイズの確認方法

「CPUクーラーはいらない」は本当?その必要性を解説

- いらない?なくても大丈夫?という疑問

- CPUの安定動作にCPUクーラーは重要

- 冷却不足が招くPCの不調とリスク

- 付属のリテールクーラーで十分なケースとは

いらない?なくても大丈夫?という疑問

結論から言うと、CPUクーラーを搭載しないという選択肢はまずありえません。「CPUクーラーはいらない」「なくても大丈夫ではないか」という疑問は、特に自作PC初心者の方やコストを抑えたい方から聞かれます。CPU製品によっては「リテールクーラー」と呼ばれる純正クーラーが付属しているため、別途購入する必要がないケースもあり、これが「いらない」という考えにつながることがあります。

しかし、CPUはパソコンの頭脳として複雑な計算処理を行う過程で、非常に多くの熱を発生させるパーツです。この熱を適切に処理しないと、PCは正常に動作し続けることができません。CPUクーラーは、このCPUから発生する熱を効率的に逃がし、適正な温度に保つための、いわばパソコンの生命線とも言える重要なパーツなのです。

CPUの安定動作にCPUクーラーは重要

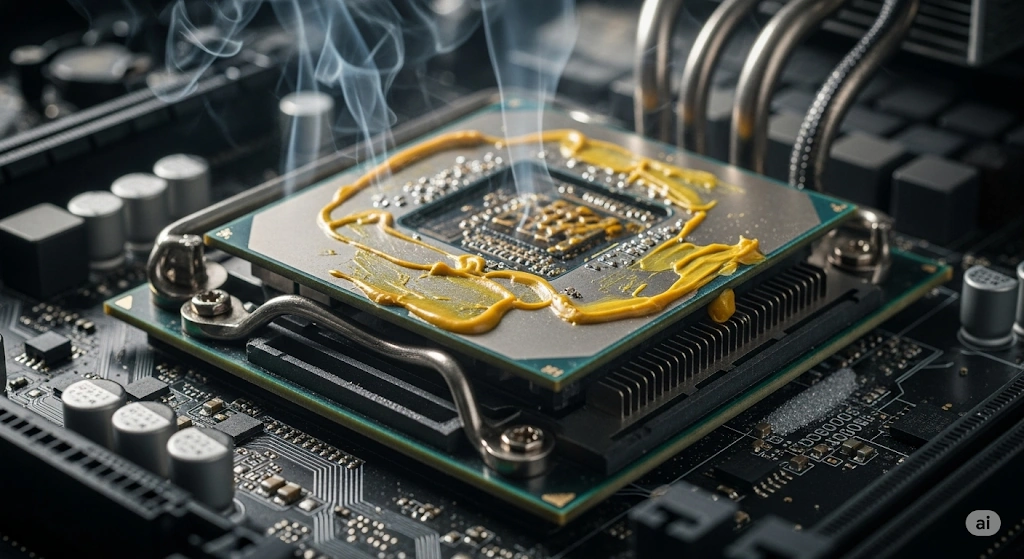

CPUクーラーは、パソコン全体の安定した動作を維持するために、極めて重要な役割を担っています。CPUは「PCの頭脳」に例えられる中心的なパーツであり、その性能がパソコン全体のパフォーマンスを決定づけます。

このCPUは、動作中は常に熱を発生させており、特に動画編集や最新の3Dゲームのような高い負荷がかかる作業を行うと、その温度は70℃から90℃、場合によっては100℃近くにまで達することがあります。

CPUは熱に非常に弱く、高温状態が続くと性能を維持できなくなります。そこでCPUクーラーが、発生した熱をヒートシンクやラジエーターへ効率的に移動させ、ファンで冷却することで、CPUの温度を安定した状態に保ち続けるのです。これにより、CPUは長時間にわたって本来のパフォーマンスを発揮し続けることが可能になります。

冷却不足が招くPCの不調とリスク

もしCPUの冷却が不十分な場合、パソコンには様々な不調やリスクが発生します。これらはCPUに備わっている自己保護機能が働くことで起こる現象であり、最悪の事態を避けるための安全装置ではありますが、快適なPC利用を著しく妨げます。

サーマルスロットリングによる性能低下

CPUの温度が一定のしきい値を超えると、「サーマルスロットリング」という機能が作動します。これは、CPUが過熱で損傷するのを防ぐために、強制的に動作クロック周波数(処理速度)を引き下げる仕組みです。結果として、パソコンの動作が極端に遅くなったり、ゲームのフレームレートが急に落ち込んだりといった、体感できるレベルでの性能低下が発生します。

突然のシャットダウン

サーマルスロットリングでも温度上昇が収まらない場合、最終的な保護機能として「サーマルプロテクション」が働き、パソコンは強制的にシャットダウンされます。これはCPUの物理的な破損を防ぐための最終防衛策ですが、作業中のデータがすべて失われるリスクを伴います。これが頻繁に起こるようであれば、冷却環境に深刻な問題がある証拠です。

パーツの寿命短縮と故障

CPUクーラーの性能不足によって高温状態が慢性化すると、CPU自体の寿命が縮まるだけでなく、その熱がマザーボードやメモリ、ストレージといった周辺パーツにも悪影響を及ぼします。特にコンデンサなどの電子部品は熱に弱く、劣化が早まることで、パソコン全体の寿命を縮め、予期せぬ故障の原因となる可能性があります。

冷却不足が引き起こす主なリスク

- 性能の低下:PCの動作がカクカクしたり、処理が遅くなったりする。

- システムの強制終了:作業中のデータが予告なく失われる危険性がある。

- ハードウェアの寿命短縮:CPUや周辺パーツが早期に故障する可能性が高まる。

付属のリテールクーラーで十分なケースとは

一部のCPUには、購入時に「リテールクーラー(純正クーラー)」が同梱されています。このリテールクーラーは、メーカーがそのCPUの基本的な動作を保証するために設計したものであり、追加コストなしで利用できる点が最大のメリットです。

では、どのような場合にリテールクーラーで十分なのでしょうか。それは、CPUに高い負荷をかけない軽作業が中心の用途に限られます。具体的には、インターネットの閲覧、メールの送受信、オフィスソフトでの文書作成といった作業です。これらの用途であれば、CPUの発熱は比較的小さいため、リテールクーラーの冷却性能でも問題なく動作させることができます。

リテールクーラーの注意点

リテールクーラーはあくまで最低限の冷却性能しかありません。3Dゲームや動画編集、長時間の高負荷作業を行うと、冷却が追いつかずに性能低下を招く可能性が高いです。また、高負荷時にはファンの回転数が上がり、騒音が大きくなる傾向があります。静かな環境を求める方にも、別途CPUクーラーの購入をおすすめします。

クーラーが付属しないCPUも

Intelの型番末尾に「K」が付くモデルや、AMDの「X」付きモデルなど、高性能なCPUにはリテールクーラーが付属していません。これらのCPUは発熱量が大きいことを前提としているため、別途高性能なCPUクーラーを用意することが必須となります。

「CPUクーラーはいらない」と後悔しないための選び方

- 空冷と水冷のメリットとデメリット

- 対応ソケットと互換性の確認は必須

- PCケースに収まるサイズの選び方と注意点

- 静音性で選ぶCPUクーラーのポイント

- 2025年版 初心者におすすめの定番モデル

空冷と水冷のメリットとデメリット

CPUクーラーには、大きく分けて「空冷式」と「水冷式」の2つの冷却方式が存在します。それぞれにメリットとデメリットがあり、ご自身のPCの用途や予算、こだわりたいポイントに合わせて選ぶことが重要です。

| 冷却方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 空冷式 | ・価格が比較的安価 ・構造がシンプルで故障リスクが低い ・取り付けが容易なモデルが多い | ・水冷式に比べて冷却性能は劣る傾向 ・大型モデルはメモリなどと物理干渉しやすい ・高負荷時のファン騒音が大きめ |

| 水冷式 | ・非常に高い冷却性能 ・高負荷時でも動作音が静か ・CPU周辺がスッキリし、見た目が良い | ・価格が高価 ・構造が複雑で、液体漏れの僅かなリスク ・取り付けに手間がかかる場合がある |

空冷式クーラーの特徴

空冷式は、CPUの熱を金属製のフィン(ヒートシンク)に伝え、そのヒートシンクにファンで風を当てて冷却する、非常にシンプルな仕組みです。構造が単純なため故障のリスクが低く、価格も手頃なモデルが多いため、多くのPCで採用されています。初心者の方でも比較的簡単に取り付けることが可能です。

水冷式クーラーの特徴

水冷式は、ポンプを使って冷却液を循環させ、CPUの熱をラジエーターと呼ばれる放熱器まで運び、そこでファンによって冷却する仕組みです。冷却液は空気よりも熱伝導率が高いため、非常に高い冷却性能を発揮します。ハイエンドCPUの性能を最大限に引き出したい場合や、静音性を極めたい場合に最適な選択肢となります。

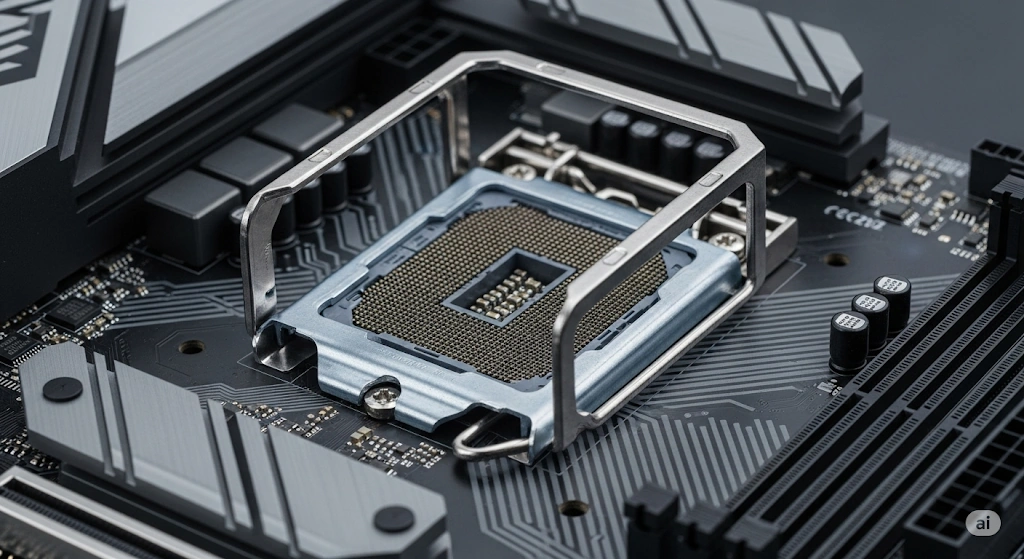

対応ソケットと互換性の確認は必須

CPUクーラーを選ぶ上で、性能や価格の前に必ず確認しなければならないのが、マザーボードとの互換性です。CPUはマザーボード上の「CPUソケット」と呼ばれる場所に取り付けられますが、このソケットの形状はCPUのメーカー(IntelやAMD)や世代によって異なります。

CPUクーラーも、このソケット形状に合わせて設計されているため、適合しない製品は物理的に取り付けることができません。例えば、IntelのCPUソケットには「LGA1700」「LGA1200」、AMDには「AM5」「AM4」といった規格があります。CPUクーラーの製品仕様には、必ず「対応ソケット」という項目が記載されていますので、ご自身が使用するマザーボードのソケット規格が含まれているかを必ず確認してください。

確認ステップ

- 使用するマザーボードの製品ページでCPUソケットの規格(例:LGA1700)を確認する。

- 購入したいCPUクーラーの製品ページで「対応ソケット」の項目を確認する。

- マザーボードの規格が、CPUクーラーの対応リストに含まれていることを確認する。

幸い、現在の多くのCPUクーラーは、複数のソケット規格に対応するための取り付け金具(リテンションキット)が付属しているため、幅広い選択肢から選ぶことが可能です。しかし、この確認を怠ると、パーツが届いてから組み立てられないという事態に陥り、買い直しが必要になってしまいます。

PCケースに収まるサイズの選び方と注意点

互換性の確認で次に見落としがちなのが、CPUクーラー本体の物理的なサイズと、それがPCケース内に収まるかどうかという点です。特に高性能な空冷クーラーは、大型のヒートシンクとファンを備えているため、かなりの大きさになります。

空冷クーラーの「高さ」に注意

サイドフロー型と呼ばれる空冷クーラーは、マザーボードに対して垂直に立つ構造のため、高さがあります。この「CPUクーラーの高さ」が、PCケースの横幅(正確には、サイドパネルを閉じたときの内部の高さ)を超えてしまうと、サイドパネルが閉まらなくなってしまいます。PCケースの製品仕様には「搭載可能なCPUクーラーの高さ(最大〇〇mm)」といった記載があるので、購入前に必ず両方の数値を確認し、余裕を持ったサイズのものを選びましょう。

水冷クーラーの「ラジエーターサイズ」に注意

水冷クーラーの場合は、放熱を担う「ラジエーター」のサイズが重要です。ラジエーターのサイズは、搭載するファンのサイズと数によって「120mm」「240mm」「360mm」などと規格化されています。PCケース側も、どのサイズのラジエーターを、どの位置(天面、前面、背面など)に取り付けられるかが決まっています。これもPCケースの仕様に明記されているため、希望する水冷クーラーのラジエーターが搭載可能かを確認する必要があります。

メモリとの物理干渉にも注意

大型の空冷クーラーは、ヒートシンクやファンがメモリスロットの上部まで覆いかぶさることがあります。このとき、背の高いヒートシンクを搭載した「光るメモリ」などを使用していると、クーラーとメモリが物理的にぶつかってしまい、取り付けられないケースがあります。この干渉問題は事前に確認するのが難しいため、不安な場合は背の低いメモリを選ぶか、干渉しにくいスリムな設計のクーラーを選ぶのが無難です。

静音性で選ぶCPUクーラーのポイント

パソコンの動作音、特に高負荷時の「ファンの音」が気になるという方は多いでしょう。静かなPC環境を構築したい場合、CPUクーラーの静音性は非常に重要な選択基準となります。静音性は、主にファンの性能によって決まります。

CPUクーラーのスペック表には、ノイズレベルが「dBA(デシベル)」という単位で表記されています。この数値が小さいほど、動作音が静かであることを意味します。一般的に、最大ノイズが30dBA以下のモデルであれば、比較的静かな動作が期待できます。20dBA台であれば、非常に静かと言えるでしょう。

また、ファンの口径(サイズ)も静音性に関係します。ファンは口径が大きいほど、少ない回転数で多くの風量を送り出すことができます。つまり、同じ冷却性能を達成するために、小型ファンよりも大型ファンの方がゆっくり回転すれば良いため、結果として動作音が静かになる傾向があります。

PWM制御対応ファンを選ぼう

「PWM(Pulse Width Modulation)制御」に対応したファンを選ぶのもポイントです。PWM対応ファンは、CPUの温度に応じてファンの回転数を自動で細かく調整してくれます。CPUが低温のアイドル時は回転数を落として静かに、高温の高負荷時は回転数を上げてしっかり冷却するといった、冷却性能と静音性の両立が可能です。現在のほとんどの市販CPUクーラーが対応していますが、念のため確認しておくと良いでしょう。

2025年版 初心者におすすめの定番モデル

数多くの製品の中から、特に自作PC初心者の方が選んで後悔しない、コストパフォーマンスと性能のバランスに優れた定番モデルの基準を紹介します。2025年現在、市場には長年の実績に裏打ちされた信頼性の高い製品が数多く存在します。

空冷クーラーの鉄板・定番モデル

まず間違いない選択肢として挙げられるのが、3,000円から5,000円台で購入できるサイドフロー型の空冷クーラーです。この価格帯には、性能と静音性のバランスが非常に良い「名機」と呼ばれるモデルが集中しています。

具体的には、サイズの「虎徹」シリーズや「MUGEN6」などが代表的です。これらのモデルは、リテールクーラーとは比較にならない高い冷却性能を持ちながら、動作音は非常に静かです。ミドルクラスのCPUまでなら余裕をもって冷却でき、多くの自作PCユーザーから絶大な支持を得ています。

水冷クーラーの入門モデル

より高い冷却性能を求める方や、PCケース内をスッキリ見せたいという方には、「簡易水冷クーラー」がおすすめです。本格水冷と違ってメンテナンスフリーで利用でき、取り付けも比較的容易になっています。

初心者の方が最初に選ぶなら、ラジエーターサイズが240mmのモデルが最もバランスが良いでしょう。Corsair、NZXT、DeepCoolといった人気メーカーから多くの製品がリリースされており、高い冷却性能と、RGBライティングによるドレスアップ効果も楽しめます。価格は1万円以上と空冷より高価になりますが、ハイエンドCPUの性能を安定して引き出したい場合には強力な選択肢となります。

ギアナビの視点

もしどちらか一つを選ぶのに迷ったら、まずは空冷の定番モデル「虎徹」や「MUGEN6」を検討するのが最も安全でコストパフォーマンスが高い選択です。これらの性能に不満を感じるケースは少なく、ほとんどのユーザーにとって満足のいく結果が得られるでしょう。その上で、さらなる冷却性能や見た目のカスタマイズ性を求めたくなったときに、水冷クーラーへステップアップするのがおすすめです。

まとめ:CPUクーラーはいらないという考えは危険

この記事では、CPUクーラーの必要性から、具体的な選び方までを詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- CPUクーラーはPCの安定動作に必須のパーツ

- CPUは高負荷時に70℃から90℃以上の高温になる

- 冷却不足はサーマルスロットリングによる性能低下を招く

- 最悪の場合PCが強制終了しデータ損失のリスクがある

- 慢性的な高温はCPUや周辺パーツの寿命を縮める

- 「CPUクーラーはいらない」という選択肢は原則としてない

- リテールクーラーは軽作業に限れば使用可能

- ただし高負荷時の冷却性能や静音性には不安が残る

- 選び方の基本は空冷式と水冷式の2種類

- 空冷式は安価で信頼性が高いのがメリット

- 水冷式は高性能で静音性に優れるのがメリット

- マザーボードのCPUソケットに対応しているか確認が必須

- PCケースに収まる物理的なサイズ(高さやラジエーター)の確認も重要

- 静音性を求めるならノイズレベルdBAの数値が低いモデルを選ぶ

- 迷ったら3,000円から5,000円台の定番空冷クーラーがおすすめ